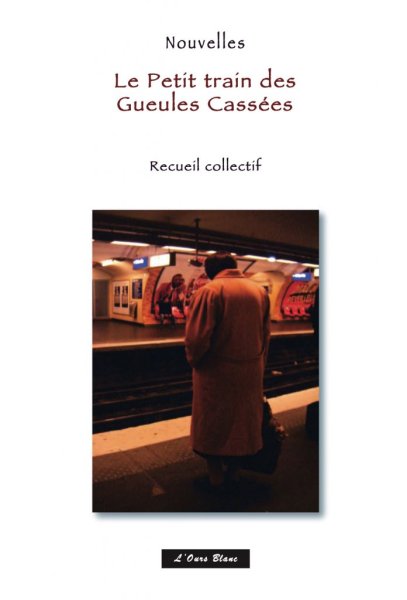

Introduction au recueil collectif de nouvelles Le petit train des gueules cassées,

Editions de L’Ours Blanc (janvier 2015)

Dissipons dès l’entrée tout malentendu, peut-être toute appréhension dans l’esprit du lecteur.

Ce recueil ne contient aucun récit de guerre, n’est consacré ni à évoquer les horreurs ni à rappeler les profonds traumatismes que l’atroce conflit, qui ouvrit dans le feu et le sang le siècle précédent, a imprimé dans la mémoire collective.

Pourtant, si cet ouvrage venait à être lu par des lecteurs trop jeunes pour ne s’être pas renseignés (ou ne pas en avoir été informés) sur les dommages que causa l’utilisation du premier matériel de guerre « moderne », il n’est pas inutile de rappeler que l’expression « gueules cassées », que l’on retrouve dans son titre, fut inventée par le colonel Picot, premier président de l’Union des blessés de la face et de la tête. Elle désignera donc les survivants de la Première Guerre mondiale ayant subi une ou plusieurs blessures au combat et affectés par des séquelles physiques graves, notamment au niveau du visage, et ne concernera d’abord que ces pauvres poilus qui, pour nombre d’entre eux, avaient reçu un éclat d’obus en pleine figure et s’en étaient trouvés dé-visagés au point d’en perdre quelquefois toute apparence humaine.

Image forte, évocatrice, irremplaçable désormais, cette expression est donc circonscrite, en son origine, à un contexte historiquement bien précis. Elle le restera durablement.

Mais la langue, on le sait, qui fait feu de tout bois, ne demande qu’à s’emparer, les détournant parfois, les connotant différemment, déplaçant leur champ sémantique, leur donnant ainsi l’occasion d’une seconde vie, des expressions qui, telles des « formules choc », parlent à notre imaginaire.

Car la vie « ordinaire », celle qui va son « petit train » à travers montagnes et vaux qui jalonnent nos paysages, ne nous épargne pas non plus. Et il faut bien l’admettre : pas toujours moins cruellement. Déchirures du cœur, plaies saignantes de l’âme, esprits blessés, vies estropiées, fracturées, mutilées, amputées, destins bouleversés, trajectoires détruites ou infléchies vers la folie, sont parfois les effets, à tous les coups dévastateurs, le plus souvent irréversibles, et quelquefois mortels, que les éclats d’obus de l’existence infligent aussi aux vivants dont nous sommes.

« Frères humains », écrit François Villon dans sa ballade, nous laissant, lui aussi, le précieux héritage de sa formule que nous sommes loin d’avoir épuisée. Formule chargée de douleur empathique, initiale d’un chant profond que nous avons heureusement récupérée, et qui contient dans ces deux mots tout le poids de la compassion que nous inspire le spectacle de la condition humaine.

Les textes réunis ici, de tons et styles différents, s’attachent à nous raconter des histoires de frères humains, des histoires de gueules cassées, parfois dès la naissance, auxquelles nous ne pouvons rester ni insensibles ni indifférents, car toutes sont étroitement accordées à ce qu’est notre sort d’humains, à notre passage en ce monde, à notre statut de vivants, celui qui simplement consiste à essayer de faire face aux maux de l’existence et à ses détours imprévus, à tenter de vivre le mieux possible, à survivre parfois malgré tout, parfois aussi à renoncer.

On nous dira, peut-être, que ce sont là des textes bien « noirs ». Mais voir « la vie en rose » relève plutôt du registre de la chanson quand elle fait vibrer les violons des amours éternelles et les cordes des grands sentiments. Pas de celui de la littérature. Qui s’efforce de bien planter ses yeux dans ceux de la réalité, ou dans ce qui parfois échappe à notre rationalité mais qui n’en existe pas moins. Ce n’est pas la petite Dame qui a chanté ces mots, les avait même écrits pour conjurer le mauvais sort jeté sur son frêle corps maladif et sa vie d’amoureuse désillusionnée, qui oserait nous démentir.

Noirs, ces textes le sont, sans aucun doute, et tout ce qui précède n’aura tout compte fait servi qu’à en annoncer la couleur. Car le noir est une couleur. Celle aussi de la nuit. Et c’est dans sa noirceur que les yeux, s’y accoutumant, arrivent peu à peu à discerner les formes qu’elle dissimulait, à les apprivoiser et à les désigner, redonnant liberté à nos mains, repères à nos pas.

Et c’est aussi du fond du noir qu’émerge parfois la lumière. Des coulisses d’un monde qu’on croit indifférent à nos misères et durablement établi sous la neige des jours.

Lumière de l’esprit, du cœur, de l’appel, quelquefois, à rejoindre la paix de l’oubli. Mais appel, avant tout, de l’irréductible nécessité de demeurer dans la clarté, trop souvent vacillante, de notre humanité.

Car c’est bien de cela dont il s’agit ici, à quoi s’appliquent ces nouvelles : porter cette clarté sur nos visages pour essuyer leur masque de pénombre et partager ce qui, se découvrant à nos regards, y persiste opiniâtrement de jour.

En fait, nous réappropriant ce terme emprunté au lexique de la croyance (à laquelle nous ne pouvons le laisser en capture – à son seul usage et profit), nous dirons qu’il y est question de « salut ». Non, bien entendu, dans le sens, religieux et métaphysique, où l’on évoque le « salut des âmes », mais dans une acception éthique, c’est-à-dire dans cet effort inviolable de l’esprit et du cœur qui, s’en remettant à eux-mêmes, tâchent d’y trouver les ressources de leur propre libération.

Car que ce soit dans le chagrin ou la douleur, dans l’inquiétude ou la poignance de leur vie, voire dans leur folie, les personnages (vrais ou inventés) qui traversent ces textes, ne se laissent jamais abattre du premier coup par le poids de l’épreuve. Tous, on le verra bien ici, ont d’abord pour projet de survivre, de se battre, ou de se débattre, mais ne peuvent le faire, ou ne consentent à le faire, qu’en se raccrochant (et parfois désespérément) à ce que les valeurs intransigeantes de l’amour offrent de plus précieux, cette attention sensible qu’on témoigne envers autrui, qui est aussi la volonté de s’éprouver dans l’autre et de s’y reconnaître.

C’est en cela que chacun d’eux, à sa manière, de manière parfois intuitive, de manière parfois résolue, et avec plus ou moins de succès, tâche de se « sauver » du tourment de ces contingences auxquelles notre sort d’humains se trouve confronté.

Mais certains personnages (de premier ou de second plan), comme coulant en eau profonde, se laissent entraîner dans la chute morale, se retrouvant alors perdus, clamans in deserto, et c’est alors du noir de leur détresse – et même en quelques cas de leur ignominie – que nous apparaît le côté le plus pathétique de leur humanité. Salauds, parfois, mais à jamais frères humains, oui, frères désespérément humains. Habitants d’un monde incendié par les feux de leur propre souffrance, n’ayant pas toujours la maîtrise des mots qui pourraient la nommer et dont même, parfois, ils n’ont pas la moindre conscience. C’est peut-être cela qu’on appelle l’enfer.

Et puis, allez, pour en finir, car il faut bien le dire enfin, histoire d’être tout à fait honnête avec les auteurs de ces textes : le lecteur ne manquera pas d’y trouver quelques plages et pages d’humour (noir ou grinçant, mordant ou quelquefois farcesque) puisque, comme chacun le sait, si « l’humour est la politesse du désespoir », il est aussi une forme de politesse à l’égard du lecteur. Comme une main tendue, un geste de complicité, une démarche nécessaire pour dédramatiser ce qui, maintenu ainsi à distance, s’allège de son poids et s’amuse à narguer ce que la vie prétend nous imposer de tyranniquement sérieux.

Michel Diaz