Article publié in Trames nomades, juil. 2024

Sous l’étoile du jour, recueil de Michel Diaz

Sous l’étoile du jour, Rosa canina éditions, 2023.

Le préfacier, Alain Freixe, choisit de ne pas faire réellement une préface, si c’est orienter la lecture des textes de Michel Diaz. Il propose « quelques notes prises sur cette partition qu’élabore sa pratique poétique. ». Ces textes, comme en marge, ont, comme exergue, une citation de Jean-Marie Barnaud : « Tu marches cependant / tu ne sais où tu vas / dis-tu / tu vas vers ton secret / telle est l’audace / cela suffit pour une joie. » Choix très judicieux, ces vers, car Michel Diaz aurait pu l’écrire pour lui-même, lui pour qui la marche nourrit la pensée et le geste d’écrire. Et la marche est aussi la représentation d’un processus créatif.

De ces notes je relève un fragment : « C’est toujours la marche en avant. Vers l’impossible salut. À cause de cet appel insensé qui, du fond de notre finitude, nous a fait roi mage de notre vie en quête du vrai lieu. Telle est l’aventure de l’homme cet être des lointains. L’homme dans la poésie de Michel Diaz remonte ses épaules, relève la tête et poursuit. »

Michel Diaz a structuré son recueil en deux parties. Pierre du vent et Sous l’étoile du jour, qui donne donc son titre au livre.

En exergue à la première partie, une citation de Jean-Louis Bernard, dont je copie la première phrase : « La poésie peut ainsi être vue comme un exode sans fin vers le lieu d’où tout procède, vers la parole d’avant les mots. » Loin des définitions faisant d’un pauvre lyrisme un horizon fermé où le poème tourne sur lui-même, absent à ce qui est, la proposition est d’une autre exigence, déplacée dans une dimension où on habite le langage, pour le traverser en le dénudant comme le ferait la philosophie hors systèmes. Ce premier ensemble est le plus court, et ses huit textes n’ont pas de titres, contrairement à ceux qui suivent. Une autre citation, dans le corps de la première page, reprend la pensée de Jacques Dupin sur le « risque absolu » qui doit être celui de l’écriture « sans point d’ancrage » mais pas étrangère à la mort, à ce « volubilis de la mort ».

Pas de titres mais l’espace, le blanc, qui fait de certains mots des îles : ainsi dit-il, ainsi encore, ainsi écrire, ainsi, cela, celle, ce blanc, alors, / et à ce prix, écrire hors. Répétitions : ainsi, écrire, blanc… Dans l’écriture comme pour la lecture s’arrêter sur ces mots qui surnagent, séparés de la prose du poème, pour poser un constat, et se dire à soi-même que c’est cela, écrire, « cette marche qui défie le vide ». Îles, oui, si écrire c’est affronter « le retour inéluctable au même point d’incertitude ». Être en écriture « comme est le naufragé, seul à nager ».

Pierre du vent, associer ces mots dans ce titre rapproche le plus dense, le minéral, au plus léger, insaisissable. Plusieurs sens possibles. Le subtil vent peut être parfois, un mur, dur, contre lequel lutter. Mais quand on écrit il peut figurer le silence des mots, une absence, un vide de sens, comme une pierre fermée. Cependant un texte donne d’autres clés. Le vent serait, gardant sa nature d’élément ondoyant, fuyant, l’image de cette « langue perdue dans les brumes de la mémoire ». Celle qu’on sait hanter l’inconscient d’un langage personnel, fait malgré tout des mots de la langue commune, mais transmués, car écrire franchit la surface des significations apparentes. Il faut extirper d’une profondeur insondable ce qu’à la fois on sait et ne sait pas, « caché au fond de son silence sous sa dalle de pierre ».

Dans le désir d’écrire, il y a celui de cette « parole perdue, peut-être retrouvée ». Peut-être… Incertitude fondatrice car n’annulant pas le « risque absolu » su par Jacques Dupin et Michel Diaz. L’entreprise d’écrire, ainsi, va au-delà de l’intention de créer, qui est aussi une conséquence du voisinage avec le « volubilis de la mort », cette image de l’exergue. La mort est plurielle, présente dans « la nostalgie ardente d’un futur sans promesse », dans l’effacement ou l’émergence du souvenir des « territoires de l’enfance », qui convoque la nature et la beauté mais aussi « douleur » ou « solitude ». Paradoxale, la nostalgie d’un futur qui n’est pas encore. Ou pas, si on entend le regret de ne pas toujours pouvoir ne rien attendre de ce qui sera. Mais nostalgie révélatrice d’un retournement du temps. La mort est un passé, par « la confuse réminiscence du lieu de l’avant-naître ». Avant-naître… Je pense immédiatement à un titre, énigmatique, Le visage d’avant ma naissance, l’autobiographie d’un Anglais, Llewellyn Vaughan-Lee (La Table ronde), initié par une soufie russe, Irina Tweedie, itinéraire changeant son rapport à lui-même, à la notion d’identité, et son rapport au temps. Je pense aussi à Plotin, pour qui l’âme a la nostalgie du lieu d’avant son incarnation, la terre vécue comme un exil (et le titre d’un texte, plus loin, est terre d’exil). Serait-ce le même, pour Michel Diaz, cet « exil dans la présence au monde » ? Ou au contraire un appel « pour vivre plus vivant » ? Ou l’oscillation, peut-être, l’alternance entre deux aspirations, deux blessures qui peuvent aussi cohabiter. Mais cet « avant-naître » est aussi un temps d’avant tout langage, dont l’évocation permet de rejoindre la capacité « d’écrire hors de soi ». Écrire, et « apprendre à désécrire », pour, d’un côté inscrire « ce rien sans nom », de l’autre « donner vie à ce tout qui n’est pas ».

La deuxième partie, la plus ample, Sous l’étoile du jour, a pour exergues les citations de Frank Venaille et Saint-Pol-Roux. Ou le double sens de l’entreprise (marche et écriture) : déchiffrer soi (« me connaître », dit Frank Venaille), déchiffrer le monde, cette « catastrophe tranquille » qu’est l’univers, d’après Saint-Pol-Roux… Possible transfiguration du réel par l’écriture.

Mais cela commence par la parole d’exil, où on peut penser que se mêlent plusieurs déchirures, dans « cet arrachement d’où l’on vient », mais où Plotin n’est pas loin, dans la tension vers un « ailleurs » d’une présence fracturée, tournée vers « la face d’un ciel » qui ne répond pas. L’étoile, qui guide, est « orientée vers l’aire de sa cendre ». Encore la mort, même si c’est le feu venu de la lumière. Et métaphore commencée de ce qui suivra, quatre textes plus loin, évocation de « ceux qui vivent sous la cendre », parmi les souffrants pour qui écrire.

Exil, aussi, que vivre dans « un monde désaxé habillé d’imposture ». Dès le premier texte il y avait la mention d’une avancée « dans le livre de son exil ». Cela revient dans le texte l’homme qui marche. Puis mention de « ceux qui passent » (…) « déjà passés » : éphémères humains. Lui passe, choisit « l’errance » et « les errants ». Mais cette errance trouve une magnificence par le regard porté sur « l’innombrable des visages ».

Il est à l’écoute d’autrui et de qui est rencontré, choses ou gens (« cet inconnu »), et même d’un ange « dans son improbable présence », ou le temps et le monde.

Ce parcours d’errance passe par la douleur des ténèbres du monde, par l’accueil de l’énigme qu’est le vivant, et la magie que le regard saisit de la lumière, de la douceur de l’herbe ou de « la splendeur d’un champ de tournesols ».

L’écriture… Elle advient par la remontée des mots de cette « langue perdue », par l’acceptation d’une « ignorance de tout » comme une sorte d’absolu de non-savoir qui fait revenir à la source de ce qui est à dire : « ce qu’il sait, c’est qu’il ne sait rein, mais qu’il lui faut l’écrire, pour personne, le vent ou les pierres ». Et de la « nudité première » qu’il avait nommée (de « l’air et la peau ») il fait une opération d’effacement pour faire advenir cet « écrire hors », jusqu’à « enfouir son visage et ses yeux dans le sable du temps broyé ». Cette sorte de transe révèle un bord limite de ce que peut être le « risque absolu » d’écrire. Et elle a un témoin, un pareil : l’arbre. Lui aussi sait une « ivresse ascendante ». L’écriture puise « dans le noir interne du front ». Dans les douleurs et tristesses « d’une impartageable consolation » le poème s’écrit « au bord de l’abîme ».

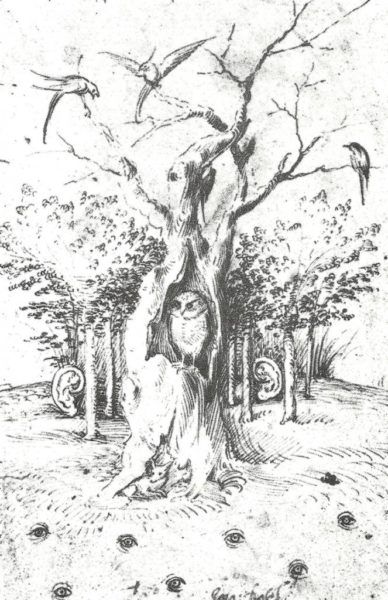

Le silence est aussi celui d’un ciel vide de dieux. Alors ne compte que la « terre des hommes », sur laquelle s’étendre, et « ce qui est là ». Reste le choix de « ne pas se résoudre à ce lent crépuscule qui tombe sur le monde ». Vie et mort s’accordent dans la conscience et le poète est « sentinelle », qui va, semant « quelques signes ». Mais la sentinelle dressée sur le bord d’un chemin, c’est un arbre. Tronc, écorce, racines, feuilles, branches. Poète et arbre « de même chair vivante ». Or on retrouve autrement l’étoile du titre, ce signe d’espoir devant les ténèbres du monde. Par l’arbre. Jacques Tassin, pour ouvrir son livre, Penser comme un arbre, a mis en exergue cette phrase de Saint-Exupéry : « Planté dans la terre par ses racines, planté dans les astres par ses branchages, il est le chemin de l’échange entre les étoiles et nous. ». Intuition forte de Michel Diaz, avec le choix d’un titre qui trouve un prolongement dans des textes où l’arbre est magnifié, d’étoile à étoile. À la fin du recueil, la sentinelle, ce très beau texte qui dit la fusion entre le passant, poète, et l’arbre, porte le même message que l’ouvrage du chercheur écologue. (Qui d’ailleurs cite beaucoup les poètes : Hugo, Verhaeren, Baudelaire, Bonnefoy… et rappelle la pensée de Bachelard : « Vivre comme un arbre ! Quel accroissement ! Quelle profondeur ! Quelle rectitude ! Quelle vérité ! »). Le message commun est de cesser d’oublier les arbres, d’arrêter, dit Michel Diaz, « l’ignorance de l’ingratitude ». Arbre, encore, je n’ai pu que penser à un autre écho. Car en quelque sorte les poèmes transmettent ce qu’on apprend des arbres, si on s’en approche, les regarde, les touche. Et Mario Mercier, dans une approche qui est celle de la culture des chamans, a écrit un ouvrage consacré à l’arbre, L’Enseignement de l’arbre-maître (Albin Michel). Ne pas voir là un obscurantisme irrationnel. Cette culture, Jean Malaurie en témoigna dans ses Mémoires, De la pierre à l’âme (Terre humaine). Ainsi la poésie fait accéder à une connaissance que d’autres saisissent autrement, par la science ou l’initiation. La poésie et la marche, ou la poésie dans et par la marche, si on comprend la démarche de Michel Diaz.

Dans le dernier texte, juste après le poème la sentinelle, un texte titré il se fait tard à l’horloge du monde. Les étoiles, un arbre dans la nuit, un chien qui aboie. Ses aboiements renvoient « vers le lointain » les déchirures du monde évoquées dans le livre, et comme une prière à la nuit, une litanie chantant ce qui n’a pas eu lieu, et les traces « d’une joie humble » (…) « opiniâtrement espérée ». L’arbre résistait, le poète aussi, pour « ne pas se résoudre »… Et il crée, retrouvant les paroles du « secret perdu », dispersées par les vents.

Recension © Marie-Claude San Juan

LIENS

Page Rosa canina…