CARNET DE MONTAGNE – Claire Desthomas Demange – Editions Musimot (2016)

Chronique publiée sur le site des éditions Musimot

Claire Desthomas Demange est une « escaladeuse », elle aime la montagne et la tutoie, se confronte amoureusement à elle à mains nues, corps collé à la roche, existence au-dessus du vide et confiée à la seule maîtrise de ce que réclame cet exercice. Dans ce rapport à elle, qui implique un engagement passionné, la montagne ne pardonne pas la moindre insuffisance.

Il s’agit pourtant moins, dans ce texte court, d’un « récit d’alpinisme » que de quelque chose qui relève essentiellement de ce que l’on pourrait appeler une quête spirituelle. Et la quête, souvent, répond à un appel. On lit d’ailleurs ces mots, dès les premières pages :

« … vers les sommets de l’abandon

là-haut tu seras autre

ce qui est peur devient élan

dans le vertige du vide

je t’invite dans l’abrupt

largue les liens du sol »

Ce Carnet de montagne, écrit dans une prose poétique sobre, fluide et lumineuse, entrecoupée de vers, se compose de 16 sections datées du jour où l’auteure les a rédigées, précédées et suivies de 3 autres qui ouvrent et clôturent le texte principal (le carnet proprement dit), et lui servent davantage de parenthèses que d’introduction et de conclusion..

Les parenthèses sont, dans un texte, ordinairement destinées à y insérer ce qui, en s’excluant du cours de la narration ou de la réflexion, en interrompt le fil et, comme en confidence ou comme en aparté, infléchit le sens du discours. C’est donc, pourrait-on dire, dans l’intimité d’une confidence que s’offre l’essentiel du texte.

La première des parenthèses a pour titre « Avril avant », et la dernière « Après ». Le texte qui, par conséquent, occupe le milieu du livre, est ce qui se tient dans « l’entre deux » de cet intervalle, entre ouverture et fermeture, et débouche sur « Jours infinis ». C’est donc dans ce qui tend « vers cet infini des jours » que se trame le corps du livre. Il est d’abord tissé de la matière insaisissable de l’attente, puisque la narratrice, empêchée par les conditions météorologiques, ne peut aller se confronter aux pentes qui l’attendent : « J’ai ouvert le rideau. La brume nappe la vallée. Elle monte, expire sa nuée, annonçant un jour blanc. Le relief a perdu ses empreintes.[…] Pas d’escalade aujourd’hui. Pas de battement d’ailes. Pas de germe d’inconnu. »

Ainsi s’égrènent les jours 1, 2, 3, presque tous les suivants, dans l’espérance d’une enfin possible échappée vers les hautes pentes de la montagne. C’est bien la singularité de ces pages que ce choix de l’auteure de les tenir ainsi, dans un « suspens », non insérées dans un récit, mais dans une chronologie presque immobile, un temps intermédiaire où ne se passe rien, si peu de choses, comme une vie se ralentit, un esprit s’engourdit, un cœur bat à coups lents, non qu’il veuille cesser de battre, mais plutôt s’épargner la douleur de l’attente puisque

« demeurer est sans mystère

aussi plat que la plaine

je ne peux arracher l’impossible

et rien ne me sépare de moi-même »

Certes, il y a bien eu, avant ces jours de brumes et de pluie, cette attention émue à ce qui se joue sourdement dans le passage des saisons, au paysage qui chavire de l’hiver au printemps, des promenades (en attendant mieux) sur des chemins herbus qui vaguent sur les pentes, les fleurs cueillies dont on fait au retour des bouquets déposés « dans le pichet de verre devant la fenêtre réfléchissant les sommets qui veillent, quelque peu ombrageux ». Mais on sait que ces presque riens ne sont que « passe-temps », des espaces de diversion où Claire Desthomas Demange glane et rassemble les promesses de ce qui l’attend là-bas, vers l’ailleurs, là où sa vie s’exalte et se dépasse en s’oubliant à elle-même dans l’effort tout physique de l’accomplissement.

Reste à prendre son mal en patience : « Il pleut. La montagne est un mur gris. On la voit à l’aveugle. […] Où suis-je, où sommes-nous ? De l’autre côté de la vitre mais sans hier et sans demain. »

Les jours de pluie, les jours de brume, sont des jours gris et blancs, sans vrai commencement ni véritable fin, comme des jours de mi-sommeil qu’on voudrait effacer de la suite des jours, une succession d’heures inutiles : « Pas de jour 7, écrit l’auteure. Je le mets entre parenthèses. Il n’y a pas eu de commencement. Pas la moindre échappée chaleureuse; pas la moindre éclaircie. » Mais il lui faut bien se résoudre à passer par ces heures de presque somnolence où tout l’être se tient en retrait de lui-même, et l’esprit en veilleuse, comme on dit aujourd’hui d’un appareil « en veille ».

C’est cependant dans cet état que se promet ce qui, dans son essence, relève de la poésie. Cet état incertain, « à la pliure » des deux mondes, qui n’est ni veille ni sommeil, mais espace d’accueil psychique où les visions du monde, ses images, ses couleurs et ses bruits, se trouvent augmentés des capacités de l’imaginaire et des forces de l’inconscient, soulagées pour un temps de l’emprise de la raison : « La montagne est à escalader… après l’avoir cueillie, brève vision de paradis, au sein de la réalité minérale. » Réflexion qui rejoint les constantes de la rêverie symbolique dans laquelle, souvent, la montagne se trouve assimilée aux lieux du paradis.

Mais revenons à cet état dont nous parlions plus haut. On lit, chez Cervantès, ces mots de Don Quichotte : « Regarde la sérénité de cette nuit. Vois la solitude où nous sommes, et qui nous invite à mettre quelque intervalle de veille entre un sommeil et l’autre. » Il faut ici nous rappeler que toute la littérature du Moyen âge est aussi sensible à ce phénomène. On y évoque, ici et là, ce sommeil léger qu’on dénommait la « dorveille » par opposition au « sommeil du mort » de première partie de nuit, fait de sommeil très profond. On utilisait ce mot de « dorveille » pour désigner cette période de semi-vigilance très propice à la créativité, à la prière, et également aux états modifiés de conscience source l’imaginaire onirique. Chrestien de Troyes l’évoque dans son Roman de Perceval (ou Conte de Graal), ou dans Le Chevalier de la charrette où il écrit : « Lancelot se trouvait si profondément enfoncé dans l’ennui où le plongeait l’absence de sa Reine, que le monde alentour de lui avait l’inconsistance d’un léger nuage de brume. » Répétons ces mots de Claire Desthomas Demange qui écrit : « Pas de battement d’aile. Pas de germe d’inconnu. Je m’ennuie. » Et elle ajoute :

« vacance

inachèvement

je ne pourrai pas m’inventer

sans révélation je resterai

ce trop accessible me colle à la peau »

Mais c’est dans cette « vacance », cet « inachèvement », cet état de « dorveille » et d’inconsistante réalité que se mijote la rencontre, dans cet ajournement que se prépare la « révélation ». Celle qui lui sera donnée quand

« je serai(s) au cœur

du temps et de l’espace

sans plus de rivage

au sommet de l’aiguille là-haut »

Et c’est alors appel à la montagne à

« (lui) donner le vertige du monde

sans avant »

quand, le ciel s’étant déchiré, les sommets acérés des cimes pourront refléter la lumière qui l’aidera « à relever la tête », et qu’enfin « accrochée à la corde entre ciel et terre, corps et parois aimantés, dans le rejet du vide » elle pourra « en haut saisir un air d’éternité. »

C’est ainsi, incrustées dans ces plages de temps suspendu et de rêverie, que nous sont délivrées ces images de la montagne. Toujours source, chez l’homme, de sentiments contradictoires, comme ceux qui évoquent ici, récurrents, la « crainte » autant que le « désir ». Interdite et promise à la fois, elle apparaît aussi, en arrière-fond, dans le texte de Claire Desthomas Demange, comme lieu idéel, celui de la pureté originelle et de l’innocence perdue, promesse d’immortalité, centre et sommet du monde. C’est ainsi encore que l’auteure, sans abuser des mots, évoque la montagne, comme génératrice de paniques et d’exaltation, monde qui suscite depuis toujours le sentiment d’un univers qui échappe à l’échelle humaine mais nourrit son désir d’absolu :

« quoi de mieux pour dire l’espérance

la folle espérance du plus haut ailleurs

du plus bel ailleurs ? »

Et, en effet, proche des dieux, éloignée de l’ordre humain, la montagne est le point de rencontre privilégié entre le Ciel et la Terre, comme elle est le lieu le plus bas pour les dieux et le plus élevé chez les hommes.

Il nous suffit de feuilleter ces pages d’un Carnet de montagne pour y repérer d’un coup d’œil ce qui, comme nous l’écrivions au début de ce texte et un peu plus haut dans ces lignes, relève de la « quête spirituelle ». Nous y rencontrons le lexique de l’ascension de soi vers soi, dans une opposition de termes ou de notions qui invitent au dépassement (verticalité/horizontalité, haut/bas, ciel/terre, plein/vide…), et évoquent

« les promesses de vertige

l’extase verticale

les sommets d’étoiles »

Mais ce n’est pas de la montagne-feu dont parle Claire Desthomas Demange, de la montagne-terre ou de la montagne-air. C’est plutôt la montagne-eau qui suscite son intérêt, la montagne associée aux sources de l’immortalité, à la croissance et à l’épanouissement, celle qui attrape les nuages pour garantir le cycle de la vie, puisque on peut rencontrer « plus haut, jaillissant de la falaise, la cascade qui de son jet puissant féconde le rocher dans sa chute incandescente. »

Montagne qui demande que l’on s’arrache au cours monotone des jours, à l’écoulement sans relief de sa vie, que l’on s’oublie dans cet effort ascensionnel pour tenter de rejoindre, au-delà de soi-même, dans le temps de l’éternité, ce lieu de pureté originelle où, là-haut, on est « autre », puisque toute ascension culmine en ascèse et exaltation.

Ainsi, nous rappelle encore ce texte, si nous montons jusqu’au sommet, notre regard se porte très loin et nous découvrons toute l’étendue autour de nous. Le symbole de la montagne, avec sa base et son sommet, se retrouve aussi en nous. La base, c’est l’intellect et le cœur toujours occupés à faire leurs calculs ou à user de ces paroles qui limitent ou brouillent nos pensées et nous induisent en erreur : « Toute parole dans la vallée n’est qu’expression virtuelle coupée du temps et de l’espace. Il n’en reste nulle trace. Elle ne peut s’inscrire sur le ciel. »

Le sommet, c’est l’esprit, dégagé de toute contrainte et de ses contingences, qui voit exactement de très loin, qui nous guide et nous affermit dans nos certitudes : « Echappée céleste. Mon cher amour qui jamais ne me leurra, et m’apprit que le seul leurre est celui de la certitude acquise. » Dans la pleine lumière du sommet, il n’y a pas de place pour les fausses certitudes, les leurres et les erreurs.

On peut alors comprendre que ce texte (que nous disions d’abord comme « retenu » entre ses parenthèses) fasse silence (ne faisant que l’évoquer) sur ce qui appartient à l’expérience intime de l’auteure. Une expérience dont la narration s’arrête au seuil des mots qu’elle nous donne à lire, comme au bord de l’intransmissible : « Sur l’échelle invisible de l’existence, si l’on passe sans faillir, l’avenir s’oriente vers le haut, vers un éventail de possibles, vers une espérance aérienne; une maîtrise sans doute illusoire du lendemain. […] Ancrée dans l’aptitude physique et son accomplissement intimement et subjectivement spirituel. »

Il faut lire le livre de Claire Desthomas Demange dans ce qu’il ne dit pas, qui est de l’ordre de « l’après », qui nous laisse devant une porte derrière laquelle nous devinons qu’elle a trouvé les marques de son cheminement le plus profond, sur lequel il lui faut être seule pour aller au plus près d’elle-même – et relève, sinon de l’indicible, du moins d’une démarche où s’invente sa propre existence.

Michel Diaz, 02.06.16

QUETE DU NOM – Alain Guillard

QUETE DU NOM – Alain Guillard L’AUBE A UN GOUT DE CERISE – Raymond Alcovère

L’AUBE A UN GOUT DE CERISE – Raymond Alcovère Dans l’un de ses textes, Saint-John Perse s’interroge ainsi: « comment il nous vint à l’esprit d’engager ce poème, c’est ce qu’il faudrait dire. Mais n’est-ce pas assez d’y trouver son plaisir ? »

Dans l’un de ses textes, Saint-John Perse s’interroge ainsi: « comment il nous vint à l’esprit d’engager ce poème, c’est ce qu’il faudrait dire. Mais n’est-ce pas assez d’y trouver son plaisir ? » INSINUATIONS SUR FOND DE PLUIE

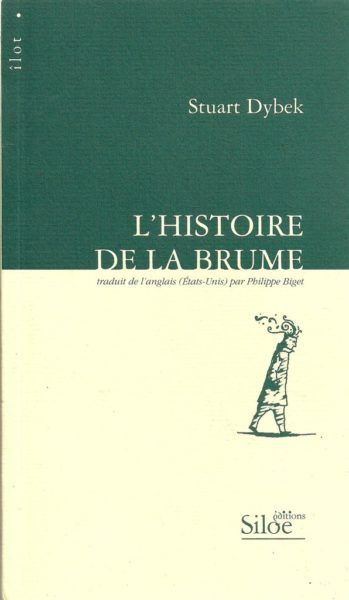

INSINUATIONS SUR FOND DE PLUIE L’HISTOIRE DE LA BRUME

L’HISTOIRE DE LA BRUME