JESUS L’APOCRYPHE –

JESUS L’APOCRYPHE –

Jean-Luc Coudray – Editions L’Amourier, 2016

Chronique publiée dans Chemins de traverse, N° 49 (décembre 2016)

Autant le dire tout de suite : ce texte nous promène dans un univers littéraire qui n’appartient qu’à son auteur. Le sérieux du propos, toujours empreint de poésie, vibrant de sensibilité, et la rigueur d’une pensée qui fuit le conformisme des outils spéculatifs, usant surtout du paradoxe et du raisonnement déconcertant (de bon sens bien souvent), y côtoient une liberté d’invention et un humour pince-sans-rire, un humour sans calcul et comme involontaire (parfois désopilant) qui n’hésite pas à flirter avec le burlesque. Contentons-nous ici de savourer cette phrase, ramenée au hasard : « Le Fils de Dieu entra dans un verger comme dans une chanson. » Ou de nous enchanter de celle-là, qui évoque le Christ en marche : « Un œil exercé aurait perçu une fumée qui légère qui s’élevait derrière ses pieds, accords d’insectes, de poussières et d’air troublé, qui se cicatrisait dans l’atmosphère. » Ou encore de celles-là, décrivant sa descente du haut d’une colline, à la manière d’un skieur, son arrivée dans un village et son freinage en « dérapage contrôlé » : « Il termina sa glissade en arrosant les premières maisons d’un nuage d’insectes. Les gens se retournèrent et virent sa robe blanche absorber le freinage en une dernière ondulation. »

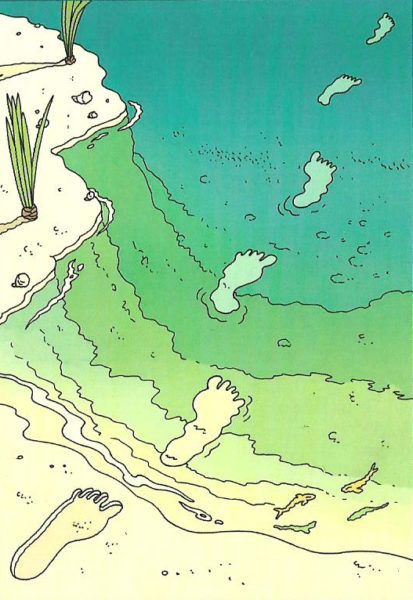

Mais revenons aux mots par lesquels ce récit commence : « Le Christ marchait sans trêve, empruntant les pistes animales, les voies humaines ou les chemins naturels. »

Mais revenons aux mots par lesquels ce récit commence : « Le Christ marchait sans trêve, empruntant les pistes animales, les voies humaines ou les chemins naturels. »

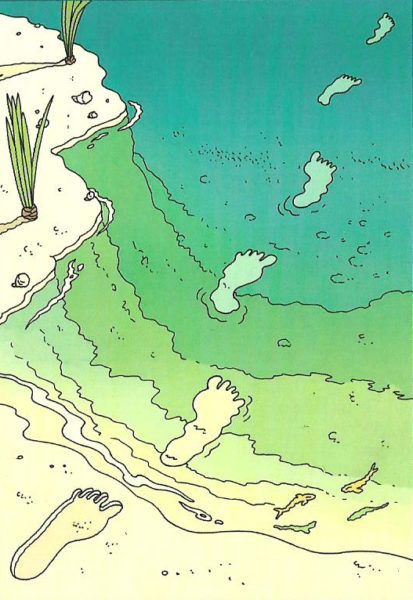

Le Jésus de Jean-Luc Coudray est un marcheur de longue haleine, et nous sommes conviés à l’accompagner et à dérouler avec lui le fil de ses pensées. « Ses nuits étaient courtes, ses siestes brèves, ses journées longues. » Il marche tout le temps, ne s’arrête presque jamais, dort à peine ou, plutôt, consent à sombrer quelques heures dans les bras accueillants d’une maternelle fatigue. Avançant « dans la danse tranquille de la marche », il marche vite, du même pas égal, quel que soit le terrain, passe les plaines, les collines, grimpe sur les montagnes, traverse forêts et villages, ignorant souvent les chemins, coupant droit devant lui à travers la nature, méprisant les buissons de ronces et les arbustes épineux qui accrochent sa robe blanche, toujours immaculée, longe les bords de mer, marche sur l’eau d’un lac pour atteindre la rive adverse. Il ne suit aucun plan de route, ne se fixe aucun but, ne prévoit aucun point de chute. Il est, écrit l’auteur, « orienté tantôt par le vol d’un oiseau, tantôt par la beauté d’un buisson d’épines, par le goût particulier d’un sentier odoriférant, pour les mêmes raisons que Saturne tourne autour du soleil. » Ce Jésus est un être libre qui jaillit où on ne l’attend pas, un contemplateur en action du mystère du monde, qui ne semble suivre que les invites des mille petits incidents qui jalonnent sa route, qui sont la vie de la nature, un Fils auquel son Père aurait lâché la bride, mais qui, en vérité, puise dans tous les signes qui l’entourent les raisons de sa détermination et de son inoxydable ravissement devant l’infinie variété du vivant, cette immense chaîne dont chaque élément participe à la beauté des choses.

Ses haltes, toujours brèves, restent imprévisibles, ses rencontres sont fruits d’un hasard mystérieux et on les dirait presque « accidents » de parcours. Mais c’est parce que le Réel n’est que le résultat d’une succession de faits minuscules auquel nous ne comprenons rien. Il nous faut donc admettre que c’est dirigé par le vol d’un insecte, la chute d’une feuille, la fuite d’un lézard, ou l’inclinaison d’une pente qui lui font prendre telle direction, inattendue, ou gîter vers telle autre, qu’il arrive là où se trouvent une fille-mère en détresse, un lépreux en souffrance, un questionneur qui se tourmente sur le sens de sa vie.

Plus qu’un marcheur, c’est un errant, un vagabond, un « sans domicile fixe », un « trump », façon « clochard céleste », qui ne peut se fixer nulle part, car sa place n’est nulle part, en même temps qu’elle à tout endroit du monde. En fait, ce Jésus-là, n’est vraiment au sommet de lui-même que dans le rythme de la marche, ne se recharge que par elle. Comment s’en étonner ? De tous temps, moines et saints, comme les prédicateurs de tout poil, furent des marcheurs redoutables. Et l’on sait que la marche est un efficace « stimulant » spirituel, puisque libre de toutes contraintes, l’esprit peut s’ouvrir aux plus grandes considérations; la marche offre un contact de proximité avec la nature qui recentre sur les valeurs essentielles de la vie; elle est le pur moyen de la quête de sens, démarche de reconnaissance pour tout ce qui est offert.

Plus qu’un marcheur, c’est un errant, un vagabond, un « sans domicile fixe », un « trump », façon « clochard céleste », qui ne peut se fixer nulle part, car sa place n’est nulle part, en même temps qu’elle à tout endroit du monde. En fait, ce Jésus-là, n’est vraiment au sommet de lui-même que dans le rythme de la marche, ne se recharge que par elle. Comment s’en étonner ? De tous temps, moines et saints, comme les prédicateurs de tout poil, furent des marcheurs redoutables. Et l’on sait que la marche est un efficace « stimulant » spirituel, puisque libre de toutes contraintes, l’esprit peut s’ouvrir aux plus grandes considérations; la marche offre un contact de proximité avec la nature qui recentre sur les valeurs essentielles de la vie; elle est le pur moyen de la quête de sens, démarche de reconnaissance pour tout ce qui est offert.

Le Jésus de Jean-Luc Coudray est donc, d’abord, ce marcheur-là qui, attaché à rien, sinon au monde, aux hommes, à Dieu, autrement dit à tout, comblé jusqu’au vertige par la beauté de la nature, qui n’est pas autre chose que Dieu sous sa forme visible, semble lui-même à qui l’approche la « somme arbitraire de frôlements de papillons, de pistils en vol, du frémissement d’un buisson sec, du passage d’une ombre un peu forte, du bêlement d’une chèvre », car il est « addition de beautés entrelacées » et réceptacle d’une joie inépuisable. Aussi n’a-t-il, d’abord (outres les gestes des miracles qu’il consent à accomplir, on dirait, quelquefois, de mauvaise grâce, plus pour se conformer à la réputation qui l’accompagne que pour user de ses pouvoirs miraculeux), aussi n’a-t-il surtout que sa parole à accorder aux autres ou, plutôt, pour les « accorder » à lui. Comme on accorde à la note juste tous les instruments d’un orchestre.

C’est en cela (au risque de me mettre à dos quelques-uns des éventuels lecteurs de cette chronique) qu’il est, selon mon point de vue, toute comparaison gardée, assez proche du poète itinérant, tel qu’avait rêvé de l’être Jack Kerouac; un poète éclaireur dont les diverses phases des pérégrinations, assemblées en récit, définiraient les éléments d’un renouveau spirituel, axé autour du voyage et de la rencontre, dans une démarche tendue par cet effort convoqué pour abandonner le confort matériel et se pénétrer de spiritualité. Le Jésus de Jean-Luc Coudray (n’en déplaise encore à ces mêmes lecteurs) m’apparaît comme un frère en esprit des jeteurs de paroles qui ont fondé la beat Generation. Parce que le monde et les rapports humains leur semblaient à réinventer. Quelques-uns de ceux-là, et Kerouac le premier, mais aussi bien Ginsberg, auraient pu cautionner ce petit bijou poétique, digne de la « prose spontanée » du poète routard :

C’est en cela (au risque de me mettre à dos quelques-uns des éventuels lecteurs de cette chronique) qu’il est, selon mon point de vue, toute comparaison gardée, assez proche du poète itinérant, tel qu’avait rêvé de l’être Jack Kerouac; un poète éclaireur dont les diverses phases des pérégrinations, assemblées en récit, définiraient les éléments d’un renouveau spirituel, axé autour du voyage et de la rencontre, dans une démarche tendue par cet effort convoqué pour abandonner le confort matériel et se pénétrer de spiritualité. Le Jésus de Jean-Luc Coudray (n’en déplaise encore à ces mêmes lecteurs) m’apparaît comme un frère en esprit des jeteurs de paroles qui ont fondé la beat Generation. Parce que le monde et les rapports humains leur semblaient à réinventer. Quelques-uns de ceux-là, et Kerouac le premier, mais aussi bien Ginsberg, auraient pu cautionner ce petit bijou poétique, digne de la « prose spontanée » du poète routard :

« Au commencement, Dieu a créé l’homme.

Puis, il a enlevé la conscience à l’homme, et cela a créé l’animal.

Puis il a enlevé son mouvement à l’animal et cela a créé l’arbre.

Puis il a enlevé sa vie à l’arbre et cela a créé le caillou.

Puis, il a enlevé son existence au caillou et cela a créé Dieu. »

Création du Monde à rebours de ce que raconte le Livre, mais qui nous met en bord d’abîme, au bord du gouffre du questionnement, face à ce vide nommé Dieu, et que seule la foi peut remplir.

Allez, osons dire encore que la joie qui illumine cet errant « toujours aux anges » lui sert avantageusement de benzédrine ou de marijuana. « Le Christ, lit-on, sous la plume de Jean-Luc Coudray, électrifié par une joie sans contenu, vidé radicalement de lui-même par un contentement absolu, trouvait dans la moindre feuille qui palpitait au vent le sujet de sa joie. » Et plus loin, on le voit savourer « un léger tournis, extase pudique. » Rappelons d’ailleurs, en passant, que Kerouac expliquait le mot beat par ceux de « béat » et de « béatitude », et qu’il a quelque part écrit qu’une palissade de San Francisco, peinte en bleu délavé par les pluies, pouvait être aussi belle qu’un vitrail d’église. Tout est bien question de regard, et de cœur.

Jésus en marche donc, mais une marche tout du long jalonnée de rencontres qui, pour certaines, sont des références aux évangiles officiels. Ainsi, rencontre-t-il d’abord une femme adultère (qu’il bat comme plâtre pour lui enseigner qu’elle s’aime encore), puis un malheureux accablé par sa vie de misère, une paysanne écrasée sous sa lourde charge de bois, un malade rongé de pustules, un vieillard désireux d’aller au Paradis, un assassin qui veut se repentir… Mais c’est aussi, plus loin, une jeune femme inquiète de voir sa beauté se faner avec l’âge, un boiteux, une mère en deuil de son fils, un agneau orphelin… La tentation le guette aussi, dans la rencontre d’une pécheresse qui cherche à le séduire pour commettre l’acte de chair, ou la rencontre avec le Diable (cet autre errant, épisodique compagnon de route) qui lui propose d’apaiser sa soif. Mais Jésus parle aussi aux animaux, comme à tout ce qui vit : une chèvre, un serpent, une chouette, une araignée…

Jésus en marche donc, mais une marche tout du long jalonnée de rencontres qui, pour certaines, sont des références aux évangiles officiels. Ainsi, rencontre-t-il d’abord une femme adultère (qu’il bat comme plâtre pour lui enseigner qu’elle s’aime encore), puis un malheureux accablé par sa vie de misère, une paysanne écrasée sous sa lourde charge de bois, un malade rongé de pustules, un vieillard désireux d’aller au Paradis, un assassin qui veut se repentir… Mais c’est aussi, plus loin, une jeune femme inquiète de voir sa beauté se faner avec l’âge, un boiteux, une mère en deuil de son fils, un agneau orphelin… La tentation le guette aussi, dans la rencontre d’une pécheresse qui cherche à le séduire pour commettre l’acte de chair, ou la rencontre avec le Diable (cet autre errant, épisodique compagnon de route) qui lui propose d’apaiser sa soif. Mais Jésus parle aussi aux animaux, comme à tout ce qui vit : une chèvre, un serpent, une chouette, une araignée…

En tout cela, ce Christ, Fils de Dieu et Sauveur des hommes, accomplit sa mission de Messie selon les Ecritures, en toute honnêteté, mais avec une étonnante économie de paroles et de moyens, et comme avec désinvolture, comme s’il craignait, peut-être, chaque fois, d’en faire un peu trop. Usant d’une logique imparable et déconcertante, d’un raisonnement toujours déroutant, et maniant le paradoxe avec maestria, il n’impose jamais aucun prêche (à moins que l’on insiste), ne profite jamais de l’aura qu’il dégage, de l’auréole qui le coiffe, du respect divin qu’il inspire pour faire du prosélytisme : on l’interroge et il répond, de manière souvent lapidaire, consent à une explication de ce qu’il vient de dire, guérit si on l’en prie, rend une jambe, une peau saine, redresse une colonne vertébrale, fait d’un enfant idiot et laid un beau garçon intelligent, et il est déjà reparti. « Lorsque le Christ avait quitté un village, il laissait derrière lui la dépression atmosphérique que produit le départ d’un train. (…) Les infirmes et les malades, désœuvrés et entassés, comme sur le bord d’un quai, rêvaient de lignes de fuite. Le vent s’engouffrait dans les rues, étouffant les discussions. » Il repart quelquefois, « déroulant derrière lui une troupe de suiveurs », mais il ne semble pas soucieux d’en faire des adeptes convertis. Ce Jésus-là est d’abord un marcheur solitaire. Mais sa solitude est remplie de tout ce qui existe et la déborde largement.

Il quitte les villages, laissant les gens à leur sidération, « face aux mouches, aux nuages et à la poussière thermique pour disparaître dans le vert froid de la nature. » Il lui suffit d’avoir secoué un esprit comme on secoue un arbre pour en faire tomber un fruit, d’avoir jeté sa pierre au fond d’un puits pour y faire claquer une vérité qui résonne… Chacun fera ce qu’il voudra, ce qu’il pourra, du fruit ou du bruit de sa juste parole; il est déjà plus loin, il a tout le temps devant lui et pourtant pas de temps à perdre. Chaque fois qu’il s’éloigne, écrit Jean-Luc Coudray, « il ressemblait à une fumée dont le feu était ailleurs. »

Il quitte les villages, laissant les gens à leur sidération, « face aux mouches, aux nuages et à la poussière thermique pour disparaître dans le vert froid de la nature. » Il lui suffit d’avoir secoué un esprit comme on secoue un arbre pour en faire tomber un fruit, d’avoir jeté sa pierre au fond d’un puits pour y faire claquer une vérité qui résonne… Chacun fera ce qu’il voudra, ce qu’il pourra, du fruit ou du bruit de sa juste parole; il est déjà plus loin, il a tout le temps devant lui et pourtant pas de temps à perdre. Chaque fois qu’il s’éloigne, écrit Jean-Luc Coudray, « il ressemblait à une fumée dont le feu était ailleurs. »

Distribuant le bien en parole et en acte, il conserve ce que certains désignent par les termes de « forme olympique », car « cette activité généreuse l’assurait d’une santé impeccable, d’un tonus musculaire et mental exceptionnel. Son habit blanc sur les terres ocres était un territoire de pureté en mouvement. Jésus ressemblait à un petit parachute. » Il convient, en effet, de jouir d’une telle santé si l’on a reçu pour mission de sauver le monde, car cela est bien loin d’être gagné d’avance ! Mais « son inlassable virginité, sa fraîcheur sans cesse renouvelée et son authenticité sans calcul » lui garantissent, on n’en doute pas, d’aller jusqu’au bout de son rôle, et on le sait prédestiné puisque ses pieds toujours en marche « dessinés de mille façons dans les siècles futurs, s’enfonçaient dans la mousse heureuse. » Comme on sait que ce qui le pousse et le porte, et le maintient dans ce bonheur « sans ombre, c’est-à-dire sans relief », dans cet état psychique dominé « par l’excédent de joie », le console « a priori de tout ce qui pourrait lui arriver ». D’avance, il en connaît l’histoire et les péripéties : « c’est parce que je dis la vérité qu’on me suppliciera. »

Jean-Luc Coudray aborde la question de Dieu et celle de la foi avec un gai culot, une audace jubilatoire que l’on peut mettre sur le compte d’une « innocence cultivée », puisée ou injectée dans celle qui anime son personnage de Jésus. « Innocence » feinte qui autorise à se jouer des croyances communes, et autres fausses vérités, se permet de les mettre cul par-dessus tête et d’ébranler les certitudes ou, comme l’a écrit Michel Séonnet, de travailler « à dérouter les évidences du monde. » Ainsi, ce paradoxe, par exemple, adressé à des villageois : « Maintenant, si vous me demandez pourquoi Dieu est invisible, impalpable, absent au point de se confondre avec l’inexistence, je vous répondrai que si Dieu était présent, visible, apparent comme un mari, nous vivrions dans l’animosité. Alors que, grâce à son éloignement, à son invisibilité et même à son inexistence, il nous permet de vivre dans la joie. » Position qui frise l’agnosticisme. Ou celui-là, encore, réponse à une femme qui lui a demandé pourquoi Dieu laissait vivre le Diable qui est pourtant la pire des créatures : « Il ne fait souffrir que les méchants alors que l’homme, sur Terre, fait aussi souffrir les bons. »

Jean-Luc Coudray aborde la question de Dieu et celle de la foi avec un gai culot, une audace jubilatoire que l’on peut mettre sur le compte d’une « innocence cultivée », puisée ou injectée dans celle qui anime son personnage de Jésus. « Innocence » feinte qui autorise à se jouer des croyances communes, et autres fausses vérités, se permet de les mettre cul par-dessus tête et d’ébranler les certitudes ou, comme l’a écrit Michel Séonnet, de travailler « à dérouter les évidences du monde. » Ainsi, ce paradoxe, par exemple, adressé à des villageois : « Maintenant, si vous me demandez pourquoi Dieu est invisible, impalpable, absent au point de se confondre avec l’inexistence, je vous répondrai que si Dieu était présent, visible, apparent comme un mari, nous vivrions dans l’animosité. Alors que, grâce à son éloignement, à son invisibilité et même à son inexistence, il nous permet de vivre dans la joie. » Position qui frise l’agnosticisme. Ou celui-là, encore, réponse à une femme qui lui a demandé pourquoi Dieu laissait vivre le Diable qui est pourtant la pire des créatures : « Il ne fait souffrir que les méchants alors que l’homme, sur Terre, fait aussi souffrir les bons. »

En fait, Jean-Luc Coudray pose dans ce livre la question du mystère de ce Réel dans lequel nous vivons, et y souligne la présence du sacré sans lequel nous ne pouvons vivre, car le sacré c’est, avant tout, cette attention et ce respect qu’il conviendrait d’avoir en toutes relations avec les hommes et les bêtes, et tout le cycle du vivant, c’est-à-dire tout ce qui nous détermine. Avançons alors que Jésus, ici, autant que représentant de son Père, nous apparaît aussi comme un apôtre de la « décroissance ».

On pourrait dire, un peu rapidement, que l’évangile proposé par Jean-Luc Coudray n’apporte, après les autres que nous connaissons, aucune révélation qui ne nous soit déjà connue. Il n’en est rien ! Lisons-le attentivement ! Ce Jésus apocryphe bouleverse nos lectures précédentes, car il se permet d’ajouter au message que nous savons une dimension inédite qui nous concerne, hommes d’aujourd’hui. Si le salut spirituel est de chacun, et affaire individuelle de foi et de croyance, le salut de l’humanité est affaire de tous et dépend d’une prise de conscience collective que certains prophètes (certains les disent « de malheur ») se donnent mission de hâter. Les dangers qui nous guettent (comme la destruction durable de nos environnements, d’une bonne partie de ce qui constitue la biodiversité, préparant ainsi, à plus ou moins long terme, l’extinction de l’espèce humaine – à laquelle celle-ci, au nom d’un aveugle « progrès » et des lois du libéralisme, s’est d’elle-même condamnée), sont des choses que plus grand monde (sinon les inconscients et les irresponsables) ne songe à prendre à la légère. Dangers de « barbarie » aussi qui, chaque jour, se précisent un peu plus. A moins que « la joie » ne l’emporte, celle d’un « être-au-monde » qui produirait sur les esprits les effets, impossibles pour l’heure à jauger, d’une révolution copernicienne. Il faudrait donc, pour notre salut, et c’est, je crois, ce que nous dit d’abord ce livre, réapprendre à aimer ce monde, à y retrouver le sens du mystère.

On pourrait dire, un peu rapidement, que l’évangile proposé par Jean-Luc Coudray n’apporte, après les autres que nous connaissons, aucune révélation qui ne nous soit déjà connue. Il n’en est rien ! Lisons-le attentivement ! Ce Jésus apocryphe bouleverse nos lectures précédentes, car il se permet d’ajouter au message que nous savons une dimension inédite qui nous concerne, hommes d’aujourd’hui. Si le salut spirituel est de chacun, et affaire individuelle de foi et de croyance, le salut de l’humanité est affaire de tous et dépend d’une prise de conscience collective que certains prophètes (certains les disent « de malheur ») se donnent mission de hâter. Les dangers qui nous guettent (comme la destruction durable de nos environnements, d’une bonne partie de ce qui constitue la biodiversité, préparant ainsi, à plus ou moins long terme, l’extinction de l’espèce humaine – à laquelle celle-ci, au nom d’un aveugle « progrès » et des lois du libéralisme, s’est d’elle-même condamnée), sont des choses que plus grand monde (sinon les inconscients et les irresponsables) ne songe à prendre à la légère. Dangers de « barbarie » aussi qui, chaque jour, se précisent un peu plus. A moins que « la joie » ne l’emporte, celle d’un « être-au-monde » qui produirait sur les esprits les effets, impossibles pour l’heure à jauger, d’une révolution copernicienne. Il faudrait donc, pour notre salut, et c’est, je crois, ce que nous dit d’abord ce livre, réapprendre à aimer ce monde, à y retrouver le sens du mystère.

Pour nous convaincre que c’est aussi à quoi il nous invite, il faut lire ce que Jean-Luc Coudray a écrit dans un texte intitulé « Un sacré sans contenu » et que je me permettrai de citer longuement :

« Le mystère est visible. Nous l’avons sous les yeux. C’est la spontanéité de l’être, la beauté du monde. Le mode d’appréhension du mystère est intuitif et relationnel. Mais si nous considérons le mystère comme une énigme, alors au lieu d’avoir une relation avec lui, nous chercherons à le décoder.

[…]

Le mystère résiste à toute analyse. Il apparaît comme impénétrable. Cette inviolabilité pourrait suffire à le définir. Il est pudique dans la mesure où il se montre sans se livrer. L’inviolabilité du mystère est telle qu’il peut se présenter à nous sans attentat à la pudeur. La nature se montre nue et ne nous choque pas.

Le respect de la nature et de la vie, prônée dans les mouvements décroissants, c’est le respect des formes qui permettent l’expression du mystère, c’est le refus de profaner les temples laïques qui représentent l’insondable, comme la nature ou l’art.

Tant que le mystère sera considéré comme dissimulé, enfoui, il y aura négation de sa capacité à être à la fois offert et insondable. L’irrespect du mystère, tout comme l’irrespect d’autrui, procède de l’impudeur.

[…]

Quelles sont les fonctions de l’inutile, de le lenteur, de la contemplation et du silence ?

[…]

La décroissance pourrait envisager alors la revendication de la relation comme mode d’approche du Réel. Restaurer la relation entre l’homme et l’homme, l’homme et la nature, l’homme et le vivant, l’homme et le Réel, exige des qualités de respect et de pudeur. Il y a du sacré dans toute relation véritable. »

Que propose donc ce Jésus l’apocryphe, sinon retrouver ce sacré qui fonde notre véritable relation au monde et, par là, nous réconcilie avec Dieu, fût-il inexistant ?… Ce livre est d’aujourd’hui, et invite à d’autres chemins que ceux que nous suivons dans une pénombre toujours grandissante. Il fait sans conteste partie de ces livres utiles (ce n’est pas si fréquent) qui tissent avec le lecteur une relation d’homme à homme, d’oeuvre à homme, dans laquelle ses mots déposent un fertile limon.

Michel Diaz, 25.06.2016

CAR L’AMOUR EXISTE – Cyrille Latour

CAR L’AMOUR EXISTE – Cyrille Latour L’une des vertus d’un ouvrage qui ne doit d’exister qu’à la seule et urgente nécessité de son écriture, est d’interroger l’incompréhensible, d’apporter quelque sens à ce questionnement et à l’absurde vérité du monde, donnant ainsi à son auteur la seule dimension qui vaille. F. Nietszche écrit, dans Le gai savoir: « Nous avons l’art pour ne pas mourir de la vérité. » L’expérience de vie (et de mort) et la démarche d’écriture, dans le cas de son livre, autorise Cyrille Latour à regarder en face l’un des aspects de cette vérité dont la dureté nous brûle les yeux et l’esprit, et dont certain(e)s, à l’éprouver dans ce qu’elle a d’insupportable, vont jusqu’à en mourir. L’art, quelquefois, ne suffit plus.

L’une des vertus d’un ouvrage qui ne doit d’exister qu’à la seule et urgente nécessité de son écriture, est d’interroger l’incompréhensible, d’apporter quelque sens à ce questionnement et à l’absurde vérité du monde, donnant ainsi à son auteur la seule dimension qui vaille. F. Nietszche écrit, dans Le gai savoir: « Nous avons l’art pour ne pas mourir de la vérité. » L’expérience de vie (et de mort) et la démarche d’écriture, dans le cas de son livre, autorise Cyrille Latour à regarder en face l’un des aspects de cette vérité dont la dureté nous brûle les yeux et l’esprit, et dont certain(e)s, à l’éprouver dans ce qu’elle a d’insupportable, vont jusqu’à en mourir. L’art, quelquefois, ne suffit plus. Note de lecture publiée sur le site Terres de femmes, octobre 2017

Note de lecture publiée sur le site Terres de femmes, octobre 2017 LA NUIT DÉBORDE – Jeanne Bastide

LA NUIT DÉBORDE – Jeanne Bastide Pourtant, la vie est là, encore, comme une herbe s’accroche au mur ou pousse entre les dalles, ou comme le lichen s’incruste dans la pierre: « … quelquefois, je laisse aller, ou plutôt j’accueille ce qui m’arrive. Des pensées brutes, pas encore ordonnées. J’ai tellement plaisir à les laisser advenir. » La vie, « fragile, au bord de la mort. Et tellement ardente à l’intérieur. Avec une obstination animale. » La vie, tant qu’il reste un peu de lumière, un espace de ciel à travers la fenêtre, et un peu d’air à respirer. « Condamnée à vivre. Vivante à perpétuité. Jusqu’à la mort. » Aller au bout de sa fatigue, vaille que vaille, jusqu’au bout de sa résistance, au terme de l’épuisement, n’est-ce pas encore lutter pour ne pas renoncer, tenter d’avoir le dernier mot, aussi pauvre soit-il ? « Maintenant que je ne peux plus marcher, je voudrais sentir se déployer tout l’espace de la mémoire que le manque de pas a rétréci. » « Vouloir », « sentir » encore, élargir ce qui reste d’espace intérieur, c’est de ces mots-là que s’éclairent les dernières pages du livre dont on sait bien, pourtant, qu’une nuit imminente les guette.

Pourtant, la vie est là, encore, comme une herbe s’accroche au mur ou pousse entre les dalles, ou comme le lichen s’incruste dans la pierre: « … quelquefois, je laisse aller, ou plutôt j’accueille ce qui m’arrive. Des pensées brutes, pas encore ordonnées. J’ai tellement plaisir à les laisser advenir. » La vie, « fragile, au bord de la mort. Et tellement ardente à l’intérieur. Avec une obstination animale. » La vie, tant qu’il reste un peu de lumière, un espace de ciel à travers la fenêtre, et un peu d’air à respirer. « Condamnée à vivre. Vivante à perpétuité. Jusqu’à la mort. » Aller au bout de sa fatigue, vaille que vaille, jusqu’au bout de sa résistance, au terme de l’épuisement, n’est-ce pas encore lutter pour ne pas renoncer, tenter d’avoir le dernier mot, aussi pauvre soit-il ? « Maintenant que je ne peux plus marcher, je voudrais sentir se déployer tout l’espace de la mémoire que le manque de pas a rétréci. » « Vouloir », « sentir » encore, élargir ce qui reste d’espace intérieur, c’est de ces mots-là que s’éclairent les dernières pages du livre dont on sait bien, pourtant, qu’une nuit imminente les guette. JESUS L’APOCRYPHE –

JESUS L’APOCRYPHE – Mais revenons aux mots par lesquels ce récit commence : « Le Christ marchait sans trêve, empruntant les pistes animales, les voies humaines ou les chemins naturels. »

Mais revenons aux mots par lesquels ce récit commence : « Le Christ marchait sans trêve, empruntant les pistes animales, les voies humaines ou les chemins naturels. » Plus qu’un marcheur, c’est un errant, un vagabond, un « sans domicile fixe », un « trump », façon « clochard céleste », qui ne peut se fixer nulle part, car sa place n’est nulle part, en même temps qu’elle à tout endroit du monde. En fait, ce Jésus-là, n’est vraiment au sommet de lui-même que dans le rythme de la marche, ne se recharge que par elle. Comment s’en étonner ? De tous temps, moines et saints, comme les prédicateurs de tout poil, furent des marcheurs redoutables. Et l’on sait que la marche est un efficace « stimulant » spirituel, puisque libre de toutes contraintes, l’esprit peut s’ouvrir aux plus grandes considérations; la marche offre un contact de proximité avec la nature qui recentre sur les valeurs essentielles de la vie; elle est le pur moyen de la quête de sens, démarche de reconnaissance pour tout ce qui est offert.

Plus qu’un marcheur, c’est un errant, un vagabond, un « sans domicile fixe », un « trump », façon « clochard céleste », qui ne peut se fixer nulle part, car sa place n’est nulle part, en même temps qu’elle à tout endroit du monde. En fait, ce Jésus-là, n’est vraiment au sommet de lui-même que dans le rythme de la marche, ne se recharge que par elle. Comment s’en étonner ? De tous temps, moines et saints, comme les prédicateurs de tout poil, furent des marcheurs redoutables. Et l’on sait que la marche est un efficace « stimulant » spirituel, puisque libre de toutes contraintes, l’esprit peut s’ouvrir aux plus grandes considérations; la marche offre un contact de proximité avec la nature qui recentre sur les valeurs essentielles de la vie; elle est le pur moyen de la quête de sens, démarche de reconnaissance pour tout ce qui est offert. C’est en cela (au risque de me mettre à dos quelques-uns des éventuels lecteurs de cette chronique) qu’il est, selon mon point de vue, toute comparaison gardée, assez proche du poète itinérant, tel qu’avait rêvé de l’être Jack Kerouac; un poète éclaireur dont les diverses phases des pérégrinations, assemblées en récit, définiraient les éléments d’un renouveau spirituel, axé autour du voyage et de la rencontre, dans une démarche tendue par cet effort convoqué pour abandonner le confort matériel et se pénétrer de spiritualité. Le Jésus de Jean-Luc Coudray (n’en déplaise encore à ces mêmes lecteurs) m’apparaît comme un frère en esprit des jeteurs de paroles qui ont fondé la beat Generation. Parce que le monde et les rapports humains leur semblaient à réinventer. Quelques-uns de ceux-là, et Kerouac le premier, mais aussi bien Ginsberg, auraient pu cautionner ce petit bijou poétique, digne de la « prose spontanée » du poète routard :

C’est en cela (au risque de me mettre à dos quelques-uns des éventuels lecteurs de cette chronique) qu’il est, selon mon point de vue, toute comparaison gardée, assez proche du poète itinérant, tel qu’avait rêvé de l’être Jack Kerouac; un poète éclaireur dont les diverses phases des pérégrinations, assemblées en récit, définiraient les éléments d’un renouveau spirituel, axé autour du voyage et de la rencontre, dans une démarche tendue par cet effort convoqué pour abandonner le confort matériel et se pénétrer de spiritualité. Le Jésus de Jean-Luc Coudray (n’en déplaise encore à ces mêmes lecteurs) m’apparaît comme un frère en esprit des jeteurs de paroles qui ont fondé la beat Generation. Parce que le monde et les rapports humains leur semblaient à réinventer. Quelques-uns de ceux-là, et Kerouac le premier, mais aussi bien Ginsberg, auraient pu cautionner ce petit bijou poétique, digne de la « prose spontanée » du poète routard : Jésus en marche donc, mais une marche tout du long jalonnée de rencontres qui, pour certaines, sont des références aux évangiles officiels. Ainsi, rencontre-t-il d’abord une femme adultère (qu’il bat comme plâtre pour lui enseigner qu’elle s’aime encore), puis un malheureux accablé par sa vie de misère, une paysanne écrasée sous sa lourde charge de bois, un malade rongé de pustules, un vieillard désireux d’aller au Paradis, un assassin qui veut se repentir… Mais c’est aussi, plus loin, une jeune femme inquiète de voir sa beauté se faner avec l’âge, un boiteux, une mère en deuil de son fils, un agneau orphelin… La tentation le guette aussi, dans la rencontre d’une pécheresse qui cherche à le séduire pour commettre l’acte de chair, ou la rencontre avec le Diable (cet autre errant, épisodique compagnon de route) qui lui propose d’apaiser sa soif. Mais Jésus parle aussi aux animaux, comme à tout ce qui vit : une chèvre, un serpent, une chouette, une araignée…

Jésus en marche donc, mais une marche tout du long jalonnée de rencontres qui, pour certaines, sont des références aux évangiles officiels. Ainsi, rencontre-t-il d’abord une femme adultère (qu’il bat comme plâtre pour lui enseigner qu’elle s’aime encore), puis un malheureux accablé par sa vie de misère, une paysanne écrasée sous sa lourde charge de bois, un malade rongé de pustules, un vieillard désireux d’aller au Paradis, un assassin qui veut se repentir… Mais c’est aussi, plus loin, une jeune femme inquiète de voir sa beauté se faner avec l’âge, un boiteux, une mère en deuil de son fils, un agneau orphelin… La tentation le guette aussi, dans la rencontre d’une pécheresse qui cherche à le séduire pour commettre l’acte de chair, ou la rencontre avec le Diable (cet autre errant, épisodique compagnon de route) qui lui propose d’apaiser sa soif. Mais Jésus parle aussi aux animaux, comme à tout ce qui vit : une chèvre, un serpent, une chouette, une araignée… Il quitte les villages, laissant les gens à leur sidération, « face aux mouches, aux nuages et à la poussière thermique pour disparaître dans le vert froid de la nature. » Il lui suffit d’avoir secoué un esprit comme on secoue un arbre pour en faire tomber un fruit, d’avoir jeté sa pierre au fond d’un puits pour y faire claquer une vérité qui résonne… Chacun fera ce qu’il voudra, ce qu’il pourra, du fruit ou du bruit de sa juste parole; il est déjà plus loin, il a tout le temps devant lui et pourtant pas de temps à perdre. Chaque fois qu’il s’éloigne, écrit Jean-Luc Coudray, « il ressemblait à une fumée dont le feu était ailleurs. »

Il quitte les villages, laissant les gens à leur sidération, « face aux mouches, aux nuages et à la poussière thermique pour disparaître dans le vert froid de la nature. » Il lui suffit d’avoir secoué un esprit comme on secoue un arbre pour en faire tomber un fruit, d’avoir jeté sa pierre au fond d’un puits pour y faire claquer une vérité qui résonne… Chacun fera ce qu’il voudra, ce qu’il pourra, du fruit ou du bruit de sa juste parole; il est déjà plus loin, il a tout le temps devant lui et pourtant pas de temps à perdre. Chaque fois qu’il s’éloigne, écrit Jean-Luc Coudray, « il ressemblait à une fumée dont le feu était ailleurs. » Jean-Luc Coudray aborde la question de Dieu et celle de la foi avec un gai culot, une audace jubilatoire que l’on peut mettre sur le compte d’une « innocence cultivée », puisée ou injectée dans celle qui anime son personnage de Jésus. « Innocence » feinte qui autorise à se jouer des croyances communes, et autres fausses vérités, se permet de les mettre cul par-dessus tête et d’ébranler les certitudes ou, comme l’a écrit Michel Séonnet, de travailler « à dérouter les évidences du monde. » Ainsi, ce paradoxe, par exemple, adressé à des villageois : « Maintenant, si vous me demandez pourquoi Dieu est invisible, impalpable, absent au point de se confondre avec l’inexistence, je vous répondrai que si Dieu était présent, visible, apparent comme un mari, nous vivrions dans l’animosité. Alors que, grâce à son éloignement, à son invisibilité et même à son inexistence, il nous permet de vivre dans la joie. » Position qui frise l’agnosticisme. Ou celui-là, encore, réponse à une femme qui lui a demandé pourquoi Dieu laissait vivre le Diable qui est pourtant la pire des créatures : « Il ne fait souffrir que les méchants alors que l’homme, sur Terre, fait aussi souffrir les bons. »

Jean-Luc Coudray aborde la question de Dieu et celle de la foi avec un gai culot, une audace jubilatoire que l’on peut mettre sur le compte d’une « innocence cultivée », puisée ou injectée dans celle qui anime son personnage de Jésus. « Innocence » feinte qui autorise à se jouer des croyances communes, et autres fausses vérités, se permet de les mettre cul par-dessus tête et d’ébranler les certitudes ou, comme l’a écrit Michel Séonnet, de travailler « à dérouter les évidences du monde. » Ainsi, ce paradoxe, par exemple, adressé à des villageois : « Maintenant, si vous me demandez pourquoi Dieu est invisible, impalpable, absent au point de se confondre avec l’inexistence, je vous répondrai que si Dieu était présent, visible, apparent comme un mari, nous vivrions dans l’animosité. Alors que, grâce à son éloignement, à son invisibilité et même à son inexistence, il nous permet de vivre dans la joie. » Position qui frise l’agnosticisme. Ou celui-là, encore, réponse à une femme qui lui a demandé pourquoi Dieu laissait vivre le Diable qui est pourtant la pire des créatures : « Il ne fait souffrir que les méchants alors que l’homme, sur Terre, fait aussi souffrir les bons. » On pourrait dire, un peu rapidement, que l’évangile proposé par Jean-Luc Coudray n’apporte, après les autres que nous connaissons, aucune révélation qui ne nous soit déjà connue. Il n’en est rien ! Lisons-le attentivement ! Ce Jésus apocryphe bouleverse nos lectures précédentes, car il se permet d’ajouter au message que nous savons une dimension inédite qui nous concerne, hommes d’aujourd’hui. Si le salut spirituel est de chacun, et affaire individuelle de foi et de croyance, le salut de l’humanité est affaire de tous et dépend d’une prise de conscience collective que certains prophètes (certains les disent « de malheur ») se donnent mission de hâter. Les dangers qui nous guettent (comme la destruction durable de nos environnements, d’une bonne partie de ce qui constitue la biodiversité, préparant ainsi, à plus ou moins long terme, l’extinction de l’espèce humaine – à laquelle celle-ci, au nom d’un aveugle « progrès » et des lois du libéralisme, s’est d’elle-même condamnée), sont des choses que plus grand monde (sinon les inconscients et les irresponsables) ne songe à prendre à la légère. Dangers de « barbarie » aussi qui, chaque jour, se précisent un peu plus. A moins que « la joie » ne l’emporte, celle d’un « être-au-monde » qui produirait sur les esprits les effets, impossibles pour l’heure à jauger, d’une révolution copernicienne. Il faudrait donc, pour notre salut, et c’est, je crois, ce que nous dit d’abord ce livre, réapprendre à aimer ce monde, à y retrouver le sens du mystère.

On pourrait dire, un peu rapidement, que l’évangile proposé par Jean-Luc Coudray n’apporte, après les autres que nous connaissons, aucune révélation qui ne nous soit déjà connue. Il n’en est rien ! Lisons-le attentivement ! Ce Jésus apocryphe bouleverse nos lectures précédentes, car il se permet d’ajouter au message que nous savons une dimension inédite qui nous concerne, hommes d’aujourd’hui. Si le salut spirituel est de chacun, et affaire individuelle de foi et de croyance, le salut de l’humanité est affaire de tous et dépend d’une prise de conscience collective que certains prophètes (certains les disent « de malheur ») se donnent mission de hâter. Les dangers qui nous guettent (comme la destruction durable de nos environnements, d’une bonne partie de ce qui constitue la biodiversité, préparant ainsi, à plus ou moins long terme, l’extinction de l’espèce humaine – à laquelle celle-ci, au nom d’un aveugle « progrès » et des lois du libéralisme, s’est d’elle-même condamnée), sont des choses que plus grand monde (sinon les inconscients et les irresponsables) ne songe à prendre à la légère. Dangers de « barbarie » aussi qui, chaque jour, se précisent un peu plus. A moins que « la joie » ne l’emporte, celle d’un « être-au-monde » qui produirait sur les esprits les effets, impossibles pour l’heure à jauger, d’une révolution copernicienne. Il faudrait donc, pour notre salut, et c’est, je crois, ce que nous dit d’abord ce livre, réapprendre à aimer ce monde, à y retrouver le sens du mystère.