Michel DIAZ : Au seuil du silence.

Michel DIAZ : Au seuil du silence.

Entretien avec Christian Rome.

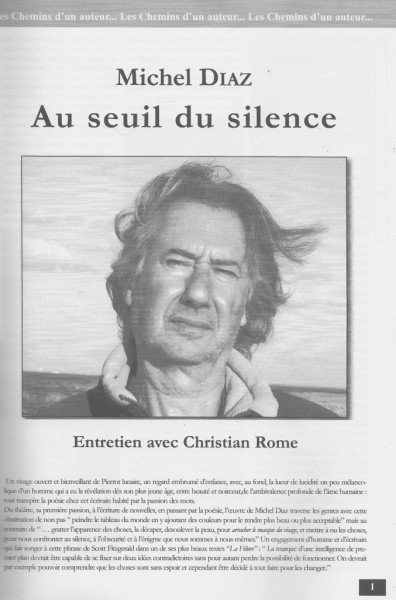

Un visage ouvert et bienveillant de Pierrot lunaire,

un regard embrumé d’enfance, avec, au fond, la lueur de lucidité un peu mélancolique d’un homme qui a eu la révélation dès son plus jeune âge, entre beauté et noirceur, de l’ambivalence profonde de l’âme humaine : tout transpire la poésie chez cet écrivain habité par la passion des mots.

Du théâtre, sa première passion, à l’écriture de nouvelles, en passant par la poésie, l’œuvre de Michel Diaz, traverse les genres avec cette obstination de non pas « peindre le tableau du monde en y ajoutant des couleurs pour le rendre plus beau ou plus acceptable » mais au contraire de « … gratter l’apparence des choses, la décaper, de soulever la peau, pour arracher le masque du visage, et mettre à nu les choses, pour nous confronter au silence, à l’obscurité et à l’énigme que nous sommes à nous-mêmes. »

Un engagement d’homme et d’écrivain qui fait songer à cette phrase de Scott Fitzgerald dans un de ses plus beaux textes La Fêlure : « La marque d’une intelligence de premier plan devrait être capable de se fixer sur deux idées contradictoires sans pour autant perdre la possibilité de fonctionner. On devrait par exemple pouvoir comprendre que les choses sont sans espoir et cependant être décidé à tout faire pour les changer. »

Christian Rome. L’enfance est souvent le creuset où se décide le mouvement de notre vie d’adulte, les choix, les engagements, notamment politiques et artistiques. Michel, tu es né en 1948, en Algérie, trois ans après la deuxième guerre mondiale, et au début d’une autre guerre, ces fameux « événements » d’Algérie, ainsi nommés par l’hypocrisie politique de l’époque. Comment as-tu vécu ton enfance et ce contexte de guerre a-t-il été déterminant dans ta vocation et ton engagement futur d’écrivain ?

Michel Diaz. Oui, je suis né en 1948, en Algérie,

Michel Diaz. Oui, je suis né en 1948, en Algérie,

à Sidi-Bel-Abbès, rue Charles Baudelaire !

De parents et de grands-parents d’origine andalouse. Des familles fuyant la misère et venues s’installer dans la colonie française qui réclamait des bras pour sa mise en valeur. Mes grands-parents ont d’abord été travailleurs agricoles, « alfatiers », avant de s’élever un peu dans l’échelle sociale tout en restant des ouvriers. Mon grand père maternel a été forgeron aux Chemins de Fer Algériens, militant à la C.G.T. et a participé activement aux événements du Front Populaire, en 1936. L’autre était adhérent à la S.F.I.O., responsable local de sa cellule. J’entretiens la mémoire de ces engagements et de leur héritage, largement mis à mal aujourd’hui.

Et c’est vrai, date(s) et lieux ne sont pas secondaires,

je crois, dans l’approche de mon parcours d’homme, de mon interprétation du monde, de mon paysage mental, et même de mon esthétique littéraire. Tout cela, me semble-il, plonge ses racines dans un terreau de violence.

En effet, dès ma naissance, ou presque, en tout cas dès que j’ai pris conscience de mon « être au monde », vers l’âge de 2 ou 3 ans, j’ai été immergé, roulé, et je dirais presque « pétri », dans la mémoire de la guerre, dans les récits de guerre et, très vite, dans la présence de la guerre,

dans ses bruits et dans son odeur.

La guerre, c’est d’abord celle de 14-18 que mes deux grands pères, Jean et José, ont faite au front, en première ligne, dans les tranchées. Le premier en était revenu blessé et boiteux,

le deuxième avait enterré ses deux frères, de ses propres mains, quelque part du côté du « Chemin des dames ». Leurs récits de « poilus » (surtout ceux de José, volontiers plus causeur) ont bercé mon enfance. Récits « aménagés » sous forme de contes qui n’avaient rien à envier à ceux de Perrault, même si le grand-père s’efforçait de les dédramatiser en y mettant beaucoup d’humour. On y retrouvait tous leurs ingrédients : atmosphères nocturnes, forêts profondes, dangers qui rôdent, bruits suspects, présence de loups qui prenaient l’apparence du « Boche », corps à corps, enfoncement de la lame de la baïonnette dans le ventre du fauve assoiffé de sang…

La guerre, c’est celle aussi de 39-45, que mon père, après avoir été capturé pendant la débâcle de l’armée française, en juin 40, a passé en partie dans les camps de concentration allemands.

La guerre, c’est celle aussi de 39-45, que mon père, après avoir été capturé pendant la débâcle de l’armée française, en juin 40, a passé en partie dans les camps de concentration allemands.

Il s’en était évadé quatre fois (un record !). La dernière fois avec succès. Il faisait partie du dernier convoi de déportés en route pour Dachau. Il s’est évadé en Haute-Marne, en août 44, en sautant du train, et dans des conditions tout aussi rocambolesques que lors des précédentes. Quand mes parents recevaient des amis, ou étaient invités à leur table, il lui arrivait de leur raconter sa vie de prisonnier et ses différentes évasions. J’étais, évidemment, « aux premières loges », témoin de ses récits qui restaient toujours, eux, au plus près de la réalité, et leur répétition m’a permis de les engranger le plus exactement possible.

La guerre, c’est encore, dans le contexte, celle d’Indochine dont j’entendais parler, au cours de ces visites, par des amis et connaissances de mes parents, et qui en étaient revenues ébranlés.

CR. Tu avais 6 ans, en novembre 1954, lorsque les premiers troubles ont éclaté en Algérie.

Ton enfance s’est donc déroulée dans un contexte de violence et de danger.

Etais-tu conscient de ce qui se passait ?

MD. Oui, j’avais alors 6 ans, et je n’ai donc pratiquement jamais connu qu’une Algérie en guerre, témoin direct, cette fois-ci, du mouvement des troupes, d’une ville – ou de villes – en état de guerre (patrouilles armées dans les rues, bâtiments publics protégés par des sacs de sable et ceints de barbelés, sentinelles casquées, fusils mitrailleurs sur le ventre, convois militaires nocturnes que, du fond de mon lit, j’entendais passer sur la route, interminablement…).

Puis à mesure que les « événements », comme on disait d’abord, ont monté en intensité,

j’ai connu la menace sourde des attentats, en tous lieux et à tout instant, en ai vu quelquefois les effets horribles, des gens tués en pleine rue, des cadavres sur les trottoirs et le sang coulant dans le caniveau… Mais pour un enfant, vivre dans un climat de guerre devient vite son quotidien. La violence, ainsi « banalisée », devient pour lui l’ordre « normal » des choses.

La distance qui me séparait des récits de mes grands-parents, de ceux de mon père et de quelques autres, s’est trouvée très vite abolie par l’immersion dans la réalité à laquelle moi-même j’étais confronté.

CR. Dirais-tu que cela a forgé pour toi une vision du monde ?

MD. Cela forge nécessairement une vision du monde. Et celle qui m’était donnée était faite de cercles concentriques.

Autour de moi, un premier cercle, très étroit, celui du cocon familial. Puis un deuxième, un peu plus large, celui de la communauté sociale. Puis un troisième, plus lointain, plus flou, constitué par des individus de l’ombre, (décideurs obscurs de nos destinées, « hommes politiques » au visage « d’ogres »). Enfin, un quatrième cercle, un horizon de guerre, infranchissable, une sorte de cercle de feu qui enserrait le monde et que rien ne pouvait combattre. Le monde semblait ainsi fait : prisonnier du cercle de feu de la guerre, réalité aussi incontestable que la présence des montagnes, de la mer ou des étoiles dans le ciel. Mais cet « horizon de feu » pouvait aussi se rapprocher, franchissant à rebours ces différents cercles concentriques, se retrouvant ainsi aux portes du premier. Et même le rejoindre, pour ne pas dire « s’y confondre ».

CR. Ton père, qui était militant communiste, a été, je crois, très impliqué.

MD. Il me faut m’expliquer là-dessus… A son retour de guerre, décidé à lutter contre ses horreurs, « pour qu’il n’y ait plus jamais ça », mon père, qui avait appris le métier de comptable, est devenu militant communiste. Mais un militant très actif. J’ai grandi sous les triples portraits de Marx, Lénine et Staline, que mon père (qui avait un joli coup de crayon) avait lui-même dessinés. Ils étaient accrochés sur un mur du salon, au-dessus du buffet. Sorte d’autel laïc voué à ses trois « dieux », à l’idéologie qui, croyait-il, allait changer le monde. J’ai pleuré quand Staline est mort, bien plus que je n’ai pleuré, plus tard, à la mort de mes grands-parents.

Dès le début des « événements » d’Algérie, mon père s’est engagé du côté du F.L.N., a milité pour « l’Algérie indépendante ». A sept/huit ans, j’ai appris à me taire, je devais n’avoir rien vu, rien entendu. C’était une époque où « les murs avaient des oreilles ». Il m’a parfois confié de menues missions clandestines sur lesquelles j’étais tenu de garder le secret le plus absolu : livraisons de tracts, de machines à écrire, de journaux « interdits », informations sur les « mouchards » qui rôdaient dans la rue, messages à des « camarades ». Mais les choses, assez vite, ont mal tourné pour lui. Dénoncé comme « porteur de valises », comme on disait, par un « camarade » communiste que la police avait interrogé un peu « brutalement », il a été arrêté en 57 (sous mes yeux, j’avais alors neuf ans), emprisonné, jugé, puis envoyé pendant presque cinq ans dans un camp de concentration installé dans les montagnes des Aurès. Pour nous élever, ma sœur et moi, ma mère est devenue femme de ménage et a dû subir, dans un contexte d’ostracisme grandissant, les humiliations infligées à une « femme de communiste », envoyé en prison et citoyen déchu. A sa sortie, en 61, traqué par l’O.A.S., mon père a dû se cacher un moment pour échapper à ses tueurs (qui l’ont poursuivi jusqu’en France, en 1964 !). Je ne dirai pas grand chose des conditions de vie dans lesquelles nous avons vécu, ma mère, ma sœur et moi, pendant ces quelques années de captivité de mon père. Rejetés par la communauté des « pieds noirs », mis à l’écart par le reste de la famille, isolés dans le quartier où nous habitions, menacés quelquefois, obligés de mentir auprès des camarades de classe, des instituteurs et des professeurs, considérés comme des traîtres, des sortes de parias, des « intouchables ».

Et cela forge aussi une vision du monde, un rapport particulier à l’autre…

En fait, pendant ces quelques années d’enfance et de préadolescence (périodes, on le voit, assez peu insouciantes), j’ai été confronté au climat de suspicion ambiante, à la responsabilité du secret, à la dissimulation, au mensonge, à une forme de « rejet social », à la mise à sac de la maison par la police, à l’arrestation de mes deux parents, à l’indifférence des policiers qui nous ont laissés seuls, ma sœur et moi, dans une maison dévastée par la perquisition, mais aussi à la présence permanente du danger, de la violence, et à la vision de la mort… J’ai très vite compris le sens de l’injustice, et perçu avec acuité combien l’Homme pouvait être un « loup » pour lui-même.

CR. Cette nécessité, vitale à ce moment de ta vie, du secret et de la dissimulation,

a-t-elle eue des conséquences dans tes relations, avec les membres de ta famille ?

A-t-elle engendré une forme de repli sur soi ?

MD. Les relations furent surtout difficiles avec ma mère, femme de pouvoir, une espèce de louve surprotectrice, castratrice, en un mot « mortifère » qui, depuis ma naissance, et jusqu’à ce que je quitte le foyer parental, a poursuivi assidûment son œuvre de démolition (elle entrait parfaitement dans le schéma des individus que l’on qualifie aujourd’hui de « pervers narcissiques »). J’évoque ces rapports avec elle dans quelques-unes des nouvelles contenues dans les deux recueils, Séparations et A deux doigts du paradis. Je tiens pourtant à préciser que c’est une femme que j’ai beaucoup aimée, que j’ai assistée jusqu’au bout, mais ce n’était pas un être facile, une mère de tout repos. Ce genre de relations est toujours compliqué et on ne peut le réduire à quelque chose de simpliste sans trahir la complexité insondable des relations humaines et les mystères de l’amour. Sa propre vie a été un chemin de galère, semés d’épreuves et de peines, qu’elle a suivi avec courage, force et dignité, et à cela je tiens à rendre hommage.

CR. Comment on se reconstruit, après une telle enfance ?

MD. La conquête d’un peu plus de paix intérieure, ça peut être parfois un travail de longue haleine. Parce que « démolition » implique aussi (quand on en a les ressources vitales) entreprise de reconstruction. A savoir, pour ma part, une lutte incessante contre la timidité, l’inhibition, le manque de confiance en soi, la vision maternelle d’un monde hostile représenté comme un terrain miné à chaque pas par un danger possible, lutte contre la tyrannie du bégaiement, une forme de « désocialisation », l’emprise terrible des « toc » sur un esprit qui a du mal à se structurer, les pratiques d’automutilation, l’anorexie, les terreurs nocturnes et diurnes, le recours à la « pensée magique », contre la tentation du suicide par anéantissement progressif du corps, le retranchement dans le mutisme et le monde intérieur, seul moyen de trouver une « niche de paix » pour tenter d’échapper à un monde incompréhensible, irrationnel, seulement régi par des forces obscures et terrifiantes, des génies, des méchants lutins, des « juges » de nos destinées, occupés à nous surveiller pour mieux nous anéantir… Mais le monde intérieur est aussi terrifiant que le monde « extérieur » qui était présenté par ma mère comme le « monde normal ». Cette éducation m’engluait, me plaquait au sol… En vérité, tout m’encombrait en moi : mon corps, à cause de sa pesanteur organique, de ses besoins vitaux dont il me faisait le sujet, et mon esprit, à cause de ce qu’il me faisait vivre de tourments. J’aurais souhaité être un ange, un être libéré des contraintes terrestres, c’est-à-dire une absence. Tout cela me fait dire, sans trop abuser du langage, que je reviens « de loin », qu’avec un peu moins de ressources vitales j’aurais été bon pour l’asile. Ma sœur aussi a gardé de tout ça des traces très profondes.

CR. Dans une de tes nouvelles, Chemins de crête, publiée dans Chemins de traverse tu relates, successivement, le destin de deux hommes parvenus à un moment de bascule de leur vie :

un comédien âgé s’enfuit avec une jeune fille pour vivre un dernier amour fou, tandis que Mr Amsalem, l’épicier cocufié par sa femme, se donne soudainement la mort. Dans le même texte, d’un côté la lumière de la vie, de l’autre le noir de la tragédie. Il semble que ton œuvre soit traversée par cette tension. Une vision du monde humaniste, qui oscille entre espoir, désir de vie et pessimisme.

MD. Cette vision du monde, que l’on peut qualifier en effet d’ « humaniste », est héritée de mon père, sensible aux injustices, d’une empathie profonde à l’égard de l’autre, mon semblable, à ses souffrances, à ses misères, vécu comme un élan irréfléchi vers mes « frères humains », « offensés et humiliés », à laquelle pourtant se mêle, inextricablement, une vision plus noire de l’espèce humaine, sa propension à l’injustice et à la malfaisance, un profond désespoir quant à ses capacités à s’améliorer, à se guérir de ses maux profonds, un indéracinable pessimisme qui me fait quelquefois douter qu’il faille même souhaiter que se perpétue sa présence à la surface de notre planète. L’Homme, pour parodier le fabuliste Esope, « la meilleure et la pire des choses ». Cette contradiction, installée au cœur même de l’homme que je suis, est ferment de ferveur constamment renaissante, en même temps qu’elle est perpétuel tourment. Car le pessimisme qui, je crois, est une forme incandescente de lucidité, peut être aussi moteur de notre engagement dans la vie et le monde. En fait, je crois qu’au fond de moi, sans jamais avoir adhéré au Parti (l’ayant même souvent désavoué), je suis toujours secrètement communiste. J’ai toujours eu un profond respect pour les militants « de base », ceux que j’ai connus étaient de très braves types.

CR. Cette contradiction dont tu parles, « ferment de ferveur et perpétuel tourment » il me semble qu’elle nous incite en tant qu’écrivains à tenter de nous rapprocher de l’ambivalence et de la complexité des êtres et des choses, pour essayer d’en comprendre au moins une partie, plutôt que d’asséner avec arrogance notre propre « vérité ». Ce qui ne nous dédouane pas d’agir en tant que citoyens, conformément à nos convictions dans la sphère politique ou sociale. Qu’en penses-tu et comment définirais-tu la forme de ton propre engagement d’écrivain ?

MD. Si l’on se sent touché par le désir d’écrire, notre pratique d’écrivain ne peut se satisfaire de n’être qu’un agréable « passe temps ». Elle implique aussi un « engagement » dans l’acte même de poser des mots sur la page. J’ai donc toujours senti l’acte d’écrire comme quelque chose qui impliquait ce que je ressentais en moi de plus fondamental : l’expression, même à certains moments de mon parcours dans une forme de radicalité, de ce que je sens en moi de plus essentiel.

C’est pourquoi mes références poétiques et littéraires sont d’abord, et avant tout, les œuvres des auteurs qui en plaçaient très haut l’enjeu, des œuvres qui les ont menés, et nous mènent, nous, lecteurs, « au bord du précipice », en bordure d’abîme, « au plus ras » de ce que nous sommes. Parmi eux, en vrac, Nerval, Baudelaire, Lautréamont, Rimbaud évidemment, mais aussi Daumal, Gilbert-Lecomte, Artaud, Michaux, Bataille, Char, Dupin… Je m’en voudrais de ne pas citer Arthur Adamov, écrivain magnifique dont j’ai fréquenté beaucoup l’oeuvre et qui reste très injustement marginalisé.

La poésie, pour moi, ne consiste pas à peindre le tableau du monde en y ajoutant des couleurs pour le rendre plus beau ou plus acceptable. Elle ne consiste pas, à mes yeux, à y ajouter une couche d’esthétisme, mais au contraire, fondamentalement dirais-je, à ôter cette couche, à gratter l’apparence des choses et à la décaper, à en soulever la peau, à « arracher le masque du visage », à mettre à nu les choses, à révéler l’insoutenable, à nous confronter au silence, à l’obscurité et à l’énigme que nous sommes à nous-mêmes. A tenter de donner parole à ce qui, en nous, cherche la voie de la parole et qui, peut-être, est l’indicible même, murmure de l’irrévélé. Je pense, disant cela, à ces vers de Philippe Jaccottet :

La nuit n’est pas ce que l’on croit, revers du feu,

chute du jour et négation de la lumière,

mais subterfuge fait pour nous ouvrir les yeux

sur ce qui reste irrévélé tant qu’on l’éclaire.

CR. Je crois que tu as commencé par écrire du théâtre. Quel a été le déclencheur de ce goût pour le théâtre ? Et à quel âge as-tu écrit ta première pièce ?

MD. Malgré mon attirance pour la poésie, j’ai commencé en effet par écrire du théâtre. J’étais encore au lycée, en terminale, je crois, quand j’ai écrit ma première « vraie pièce », en 1967.

A cette époque-là, je n’étais quasiment jamais allé au théâtre, mais j’avais vu Le Diable et le bon Dieu, au T.NP., avec François Perrier et Georges Wilson, Huis clos, du même Sartre, avec Daniel Gélin, Mort d’un commis voyageur, d’Arthur Miller, et Les Perses d’Eschylle, spectacles qui m’avaient marqué au point que je m’étais dit : « C’est ça que je veux faire ! » J’étais littéralement fasciné par le pouvoir magique, la capacité d’imaginaire que peut exercer l’espace théâtral sur l’esprit du spectateur, le pouvoir étrange que peut dégager le seul corps d’un comédien en scène, le pouvoir envoûtant du verbe théâtral. Fasciné aussi par l’idée que des mots tracés sur le papier puisse naître, sur les planches, par la seule volonté de l’auteur, une créature de chair et de sang, parlant, se mouvant, aimant, luttant, mourant. Je crois aussi que ce qui m’attirait dans l’écriture dramatique, c’est l’illusion de pouvoir qu’elle pouvait donner à un jeune homme comme moi, timide, mal dans sa peau, doutant de lui, ce sentiment grisant d’avoir prise sur le monde en donnant vie à des personnages, en manipulant l’espace et le temps, en mettant dans la bouche de comédiens, individus réels, des mots qu’il avait puisés dans son imagination et son monde intérieur, bref, le sentiment qu’il recréait non pas « le » monde, mais qu’il en proposait un, le sien, démarche plus exaltante encore. Je parle de « manipulation » de l’espace et du temps, car dans l’écriture dramatique, par le seul pouvoir du verbe, le temps peut être ralenti, accéléré, voire suspendu, visité à rebours, comme l’espace peut y être ouvert et modelé/modulé à l’infini. L’écriture romanesque a, évidemment, les mêmes pouvoirs sur l’imagination du lecteur, mais au théâtre cela est possible à partir de la seule présence du comédien, de sa parole, de son corps, à partir d’un espace visible, concret, qui peut être vide de tout décor et de tout accessoire, mais dans lequel l’imagination du spectateur est invitée à s’investir complètement et avec plus de force encore. Il y a une l’incontestable magie de l’oralité, celle dont usent les conteurs : susciter des images à partir de leur seule voix !

Je crois encore que ce qui suscitait justement mon profond intérêt pour l’écriture dramatique, c’est la parole même. J’étais bègue alors, je l’ai dit, et la parole théâtrale est faite pour être mise en bouche (tout autant d’ailleurs que la poésie). J’ai alors écrit des choses que je pouvais d’abord me mettre en bouche et dire, sans buter sur les mots, sans cafouillage aucun. Cette forme d’écriture a été pour moi une forme de thérapie, une manière aussi d’avoir emprise sur la parole proférée. D’où une musique particulière dans mes premières pièces, une construction de la phrase, de ses attaques et de son rythme, un choix des mots et un positionnement syntaxique qui semblaient relever d’un souci stylistique, mais qui n’étaient que dictés par des intérêts « physiques » et respiratoires.

CR. Tes premières pièces se sont nourries d’un mouvement extrêmement créatif qui a traversé toutes les années 70 et qui a bouleversé le paysage théâtral. Quelles étaient tes influences à l’époque ?

MD. Malgré mon intérêt pour Shakespeare, Tchékhov, Strindberg et Brecht, mes premières influences ont été les pièces d’Alfred Jarry, et celles d’auteurs (que j’avais peu et mal lus à l’époque) qui étaient alors les figures représentatives ou dominantes du théâtre contemporain et/ou d’avant-garde : Henri Pichette, Eugène Ionesco, Samuel Beckett, Robert Pinget, Harold Pinter, Francisco Arrabal, Copi… Le théâtre dit de « l’absurde », le Mouvement panique initié par Arrabal et Jodorowsky, mais aussi le Living Theater de Julian Beck et Judith Malina, le Théâtre pauvre de Jerzy Grotowski, le travail de metteur en scène de Peter Brook (et plus tard de Roger Planchon et Patrice Chéreau), c’était ce vers quoi je tournais mon regard, c’était le seul théâtre qui me semblait vrai, fascinant, authentique. Mais à cette époque, c’est aussi le texte d’Antonin Artaud, « Le théâtre et son double » qui faisait figure de Bible et qui a profondément marqué le paysage de la production théâtrale et de la mise en scène. Pourtant, en dépit de ces influences, j’ai essayé de trouver mon chemin personnel dans l’écriture du théâtre. L’écriture dramatique recelait, à mes yeux, un pouvoir démiurgique qui ne pouvait pas avoir d’équivalent. Sinon la parole poétique. C’est pourquoi, j’ai tenté de concilier, à ma manière, et comme naturellement, dès le début, langage dramatique et parole poétique dans des pièces qui avaient quelque chose à voir avec la tragédie antique la plus épurée : un personnage, un coryphée, un chœur, un décor dépouillé à l’extrême, des percussions, des sons produits par des instruments électro-acoustiques, des jeux de lumière. Je voulais donner à mes textes l’apparence d’un ample mouvement de mots au rythme incantatoire et envoûtant. On peut évidemment ne pas aimer la langue dramatique poétique de Claudel, Pichette ou Koltès, ou celle encore de Lorca, Schéhadé, Genet, pour ne citer que ceux-là, mais, à mes yeux, le verbe y a une puissance magnétique qui n’a jamais cessé de me séduire. En fait, je crois que le théâtre en son essence est inséparable de la poésie. Pas seulement celle de la langue, mais aussi celle qu’Adamov appelait « poésie du réel ».

CR. Y a-t-il d’autres formes artistiques qui t’ont influencé à l’époque où tu explorais des voies nouvelles pour trouver ton propre langage dramatique ?

MD. Les années 70-73, c’était aussi l’époque où j’écoutais pas mal et découvrais en autodidacte les compositeurs de musique contemporaine. Après la découverte de la musique dodécaphonique de Schönberg et Berg, la musique sérielle, j’ai beaucoup écouté Edgard Varèse, Pierre Boulez, Pierre Henry, Les percussions de Strasbourg, Stockhausen, Luigi Nono, Xénakis, John Cage, Luciano Berio… et cela a nourri aussi mon écriture théâtrale en y apportant des procédés de déconstruction narrative, des dissonances thématiques, des superpositions de paroles, des ruptures, des blancs… Bref, jeune auteur, je me suis essayé à une écriture théâtrale exploratrice des moyens que me proposaient les outils de l’écriture dramatique, ce qui n’a pas eu l’heur de séduire grand monde. Mais j’avais envie d’explorer de nouvelles voies d’écriture, quitte à me fourvoyer dans des impasses… Un mode d’écriture plus « plan-plan », moins audacieux, plus traditionnel, ne m’intéressait pas, pas plus qu’une quelconque forme de « succès ». Je voulais avant tout me surprendre moi-même, m’avancer dans mes « terres inconnues »… en tout cas m’en donner les moyens. J’espérais juste susciter suffisamment d’intérêt auprès des gens de théâtre, metteurs en scène, comédiens, et bien évidemment chez les spectateurs que j’aurais voulu « prendre aux tripes », assez d’intérêt, je disais, pour qu’on m’offre la possibilité de poursuivre mon travail en « conditions réelles », c’est-à-dire sur les plateaux du théâtre. Publier mes pièces n’était donc pas pour moi la première des préoccupations, c’est les faire jouer qui m’intéressait. Je pensais que mes textes mériteraient d’être publiés s’il avaient d’abord subi « l’épreuve du feu » de la scène et du public. Une pièce de théâtre s’éprouve en passant par le corps et la voix des acteurs, et dans sa confrontation avec les spectateurs… Il y avait pas mal d’inconscience là-dedans, peut-être une certaine forme d’arrogance, et beaucoup d’illusions à faire tomber, car on peut être aussi victime, si l’on n’est pas suffisamment armé, ou pas suffisamment à la hauteur, du courant « aspirant » d’une époque qui porte en elle-même ses propres limites. Mais, « pour en revenir », il faut déjà y être allé !

MD. Les années 70-73, c’était aussi l’époque où j’écoutais pas mal et découvrais en autodidacte les compositeurs de musique contemporaine. Après la découverte de la musique dodécaphonique de Schönberg et Berg, la musique sérielle, j’ai beaucoup écouté Edgard Varèse, Pierre Boulez, Pierre Henry, Les percussions de Strasbourg, Stockhausen, Luigi Nono, Xénakis, John Cage, Luciano Berio… et cela a nourri aussi mon écriture théâtrale en y apportant des procédés de déconstruction narrative, des dissonances thématiques, des superpositions de paroles, des ruptures, des blancs… Bref, jeune auteur, je me suis essayé à une écriture théâtrale exploratrice des moyens que me proposaient les outils de l’écriture dramatique, ce qui n’a pas eu l’heur de séduire grand monde. Mais j’avais envie d’explorer de nouvelles voies d’écriture, quitte à me fourvoyer dans des impasses… Un mode d’écriture plus « plan-plan », moins audacieux, plus traditionnel, ne m’intéressait pas, pas plus qu’une quelconque forme de « succès ». Je voulais avant tout me surprendre moi-même, m’avancer dans mes « terres inconnues »… en tout cas m’en donner les moyens. J’espérais juste susciter suffisamment d’intérêt auprès des gens de théâtre, metteurs en scène, comédiens, et bien évidemment chez les spectateurs que j’aurais voulu « prendre aux tripes », assez d’intérêt, je disais, pour qu’on m’offre la possibilité de poursuivre mon travail en « conditions réelles », c’est-à-dire sur les plateaux du théâtre. Publier mes pièces n’était donc pas pour moi la première des préoccupations, c’est les faire jouer qui m’intéressait. Je pensais que mes textes mériteraient d’être publiés s’il avaient d’abord subi « l’épreuve du feu » de la scène et du public. Une pièce de théâtre s’éprouve en passant par le corps et la voix des acteurs, et dans sa confrontation avec les spectateurs… Il y avait pas mal d’inconscience là-dedans, peut-être une certaine forme d’arrogance, et beaucoup d’illusions à faire tomber, car on peut être aussi victime, si l’on n’est pas suffisamment armé, ou pas suffisamment à la hauteur, du courant « aspirant » d’une époque qui porte en elle-même ses propres limites. Mais, « pour en revenir », il faut déjà y être allé !

CR. Comment ont évolué ensuite ton chemin d’auteur dramatique et aussi ton écriture ?

MD. En ce qui me concerne, durant la décennie 70, il y a eu une création d’une de mes pièces, à Tours, par une jeune compagnie, quelques lectures et « mises en espace » d’autres pièces dans quelques centres dramatiques, un ou deux festivals de théâtre, des lectures au Théâtre du Rond Point, chez Jean-Louis Barrault, rien de bien consistant.

A partir des années 80, je suis revenu à une écriture plus classiquement narrative, à des personnages plus dessinés, socialement et psychologiquement parlant, à quelque chose de plus « réaliste », sans renoncer pourtant à l’aspect poétique du verbe. Ce qui rassemble, je crois, l’ensemble de ces pièces (et même celles du début), comme celles pour la radio,

c’est la thématique de l’errance, statique ou en déplacement dans l’espace-temps. Je reviens, comme malgré moi, très souvent, au thème de l’errance, inconsciemment récurrent,

de la déambulation. Dans ces pièces, errance dans l’espace physique d’êtres perdus dans leur propre vie et à la recherche d’eux-mêmes, errance dans l’espace intérieur d’être livrés à leurs démons et cherchant leur salut. Thématique aussi de la menace sourde mais omniprésente qui peuple l’infini du réel. Mais on y trouve aussi, rejoignant la première, la thématique, présente aussi dans ma poésie, de « l’envers des choses », ou du « revers » de la réalité, c’est-à-dire de l’espace intérieur des êtres, non moins réel ni non moins inquiétant que le monde concret « du dehors », espace dans lequel nous assimilons les données du monde extérieur, visible et palpable, pour en faire la matière de nos émotions et de nos pensées. Nous ne pouvons vraiment parler que de ce que nous connaissons, éprouvons intimement. J’essayais d’écrire des pièces qui feraient entrer le lecteur/spectateur dans le monde intérieur d’un personnage, ses réflexions, ses souvenirs réels ou reconstitués, ses combats, ses ressassements, ses fantasmes, ses terreurs… Sa parole faisait apparaître des interlocuteurs fantômes, vivants ou morts, parfois inquisiteurs pervers, bourreaux les détruisant à petit feu, dans une lutte à mort… D’où, malgré des aspects réalistes, une tentation farcesque parfois, cette atmosphère onirique, pesante, que ces pièces pouvaient avoir. D’où la nécessité aussi de les resserrer sur un ou deux personnages. J’en suis venu, surtout pour la radio, à n’utiliser que le monologue, le point de vue intérieur, qui me permettait l’exploitation de tous les possibles, puisque les frontières entre monde extérieur et monde intérieur étaient abolies.

Ne restait, comme seule scène, que le paysage mental d’un individu, vu comme sur une radiographie. J’essayais d’exploiter cet espace où, selon la formule d’Arthur Adamov, « le monde visible et le monde invisible se touchent ». C’est dans cet espace-là que nous existons. Pièces « noires » sans doute, malgré une dose d’humour, mais pas moins que celles de Strindberg ou d’Ibsen. La « dentelle » tchékhovienne (auteur que j’admire pourtant comme un maître absolu) n’est pas dans mon registre, encore moins dans mes moyens.

CR. A cette époque, ton œuvre dramatique commence à être reconnue, certaines de tes pièces ont obtenu des aides à la création du Ministère de la Culture, ont été diffusées à la radio, sur France Culture, lues dans des festivals de théâtre. Et il y eu ce projet avec Maria Casarès.

MD. Oui. En 1988, j’ai rencontré Georges Vitaly (grand découvreur d’auteurs : Pichette, Schéhadé, Audiberti; metteur en scène de Gérard Philipe, Maria Casarès…) qui a pris une de mes pièces, Le Dépôt des locomotives, et l’a montée au Théâtre Mouffetard avec Maria Casarès et François Perrot dans les principaux rôles. Belle aventure que celle-là ! Comme pour son partenaire, c’était un rôle très physique et assez épuisant dont elle sortait, chaque soir, « lessivée ». Et cela a duré tout un mois ! Mais j’ai toujours beaucoup sollicité le corps des comédiens. En tout cas, d’autres metteurs en scène envisageaient de monter aussi cette pièce, en France, à l’étranger, de la faire traduire. Mais malgré l’acharnement de Maria à défendre la pièce, à la radio, dans les journaux, à la télé, la critique n’a pas vraiment suivi… C’est la mort dans l’âme que Georges et Maria ont renoncé à la présenter au festival d’Avignon, en 1989… Si cela avait été le cas, je pense que ma carrière d’auteur aurait pris un autre tournant… Enfin, peut-être… On peut rêver…

MD. Oui. En 1988, j’ai rencontré Georges Vitaly (grand découvreur d’auteurs : Pichette, Schéhadé, Audiberti; metteur en scène de Gérard Philipe, Maria Casarès…) qui a pris une de mes pièces, Le Dépôt des locomotives, et l’a montée au Théâtre Mouffetard avec Maria Casarès et François Perrot dans les principaux rôles. Belle aventure que celle-là ! Comme pour son partenaire, c’était un rôle très physique et assez épuisant dont elle sortait, chaque soir, « lessivée ». Et cela a duré tout un mois ! Mais j’ai toujours beaucoup sollicité le corps des comédiens. En tout cas, d’autres metteurs en scène envisageaient de monter aussi cette pièce, en France, à l’étranger, de la faire traduire. Mais malgré l’acharnement de Maria à défendre la pièce, à la radio, dans les journaux, à la télé, la critique n’a pas vraiment suivi… C’est la mort dans l’âme que Georges et Maria ont renoncé à la présenter au festival d’Avignon, en 1989… Si cela avait été le cas, je pense que ma carrière d’auteur aurait pris un autre tournant… Enfin, peut-être… On peut rêver…

CR. Est-ce la raison pour laquelle tu as cessé d’écrire du théâtre ?

MD. J’ai cessé d’écrire du théâtre vers la fin des années quatre-vingts dix. Par lassitude, ou fatigue. Ou, plus exactement, j’ai cessé de vouloir en écrire à ce moment-là. Il faut dire que le théâtre, beaucoup moins que le cinéma, mais tout de même, réclame pas mal de moyens. Pour envisager de monter une pièce, il faut trouver au moins un producteur, un metteur en scène, des comédiens, des techniciens, un décorateur, un musicien, et des tas d’assistants. Tout cela coûte cher, et la location d’une salle coûte très cher aussi !… Si l’on n’est pas sûr d’attirer, chaque soir, le nombre minimum de spectateurs qui permettront, au moins, de rentrer dans ses frais, si les médias et la critique ne soutiennent pas la pièce, le spectacle se joue à perte et on se jette tête la première dans la catastrophe financière. On comprend la prudence des producteurs qui hésitent à miser sur le nom d’un auteur contemporain peu connu qui n’a pas encore fait ses preuves, et leur refus de s’engager pour un auteur tout à fait inconnu. En fait, entrer dans le circuit de la programmation des théâtres est mission quasiment impossible si l’on n’est pas vraiment très bon et aidé de beaucoup de chance ! Il m’est bien arrivé, à quelques reprises, de rencontrer des gens qui avaient envie de monter l’une ou l’autre de mes pièces, et les subventions accordées alors par le Ministère de la Culture les y ont aidées, mais cela ne suffit pas à « installer » durablement un auteur car, chaque fois, tout est à recommencer.

CR. Il est vrai que les auteurs de théâtre contemporains intéressent peu les metteurs en scène et les producteurs d’aujourd’hui qui préfèrent soit monter des classiques soit des grosses comédies commerciales avec des comédiens vedettes. Le temps des découvreurs, des Roger Blin et des Laurent Terzieff semble malheureusement bien révolu. Tu n’as alors jamais envisagé de monter tes pièces toi-même ?

MD. Non, monter mes pièces moi-même, les produire, les mettre en scène, les interpréter, je ne l’ai jamais sérieusement envisagé. Il m’aurait fallu, pour cela, des compétences que je n’ai pas, je ne me sens aucune qualité de directeur de troupe, encore moins de gestionnaire et de comptable ! Je ne sais pas taper aux portes, ni vendre mon travail, ni le mettre en valeur. Je suis parfaitement conscient de ces faiblesses, mais c’est ainsi, je ne suis pas non plus un homme de dossiers… Il faut encore dire que la vie d’un enseignant de lycée (surchargée de préparations de cours et dévorée par la correction des copies) laisse peu de loisir pour ces démarches, physiques et paperassières, et, tout d’abord, pour l’écriture qui exige un investissement en temps énorme, une disponibilité d’esprit qui réclame qu’on prenne sur son temps de repos et sur ses heures de sommeil, car la nécessité d’écrire ne vous lâche jamais ! Quand cela dure pendant plus de vingt ans, à quoi s’ajoute évidemment, comme chez tout le monde, les difficultés de la vie quotidienne, les déboires sentimentaux, les divorces parfois difficiles, tout cela peut conduire à une forme d’épuisement psychique qui débouche parfois sur la dépression. J’en ai souffert pendant presque dix ans, de 90 à 2000 environ, et cela a été une période très éprouvante de ma vie. D’autre part, entre 90 et 95, pour faire diversion à la dépression sévère dont je souffrais, je me suis totalement investi, y consacrant quasiment mes jours et mes nuits, dans un travail de recherches sur l’oeuvre d’Arthur Adamov et la rédaction d’une thèse. C’était une autre forme d’épuisement, mais constructive celle-là. C’est ainsi que pu regagner lentement les chemins de l’écriture.Quand on émerge de longues années de déprime, qu’on retrouve ses moyens créatifs, on a le sentiment d’être un « miraculé ».

CR. Quel bilan tires-tu encore de ton expérience d’auteur dramatique ?

MD. Depuis mes premiers essais, j’avais écrit une bonne douzaine de pièces. Malgré quelques belles expériences, je ne suis pas arrivé à imposer mon écriture dramatique – pas assez dans l’air du temps, peut-être, pas assez arrimée aux préoccupations sociales de l’époque, pas assez convaincante, il faut bien le croire. En tout cas pas dans l’attente des metteurs en scène et du public. Mais les jeunes auteurs qui réussissent dans le domaine du théâtre sont finalement rarissimes. Koltès, Lagarce, Durrif, Pommerat… il y en a très peu, et les producteurs de théâtre, je l’ai déjà dit, sont très frileux à l’égard des « jeunes auteurs »… J’en ai tiré la conclusion, sans amertume ni regret. Je me dis que j’ai fait ce que j’avais à faire, que j’ai parcouru le chemin par lequel j’ai voulu passer. Alors je ne dis pas que j’ai jeté l’éponge, mais plutôt que j’ai tourné la page du théâtre. Je ne regrette pas ce cheminement de trente ans, parfois assez ingrat, souvent désespérant, car je n’ai rien fait d’autre finalement que me confronter à moi-même et sonder mes limites, essayant toujours de les dépasser.

CR. Tu es donc revenu à la poésie.

MD. En fait, durant toutes ces années, j’ai poursuivi parallèlement mon travail poétique,

sans intention éditoriale particulière là non plus. Non seulement parce que l’écriture du théâtre me prenait du temps, mais simplement parce que j’avais envie de suivre un chemin d’écriture poétique et de l’explorer d’abord en silence. « Les vers, a écrit Rilke, ne sont pas des sentiments mais des expériences. » Aussi, je n’ai pas cherché spécialement à faire publier mes textes. D’ailleurs, je n’en étais pas suffisamment satisfait pour les proposer à des éditeurs. Il me semblait que si mon travail poétique se poursuivait, il serait plutôt l’œuvre de la maturité, l’aboutissement d’un long processus alchimique dont je ne verrais peut-être jamais la fin.

Le recueil publié à L’Ours blanc, Cristaux de nuit, rend un peu compte de certaines de ces étapes parce que j’y ai inséré, ici et là, certaines traces.

CR. Si je t’entends bien, plus que le fait d’être publié – ce qui est quand même important car, selon moi, un artiste n’existe que dans la confrontation au regard ou à l’écoute de l’autre

– c’est le travail sur la langue, ce processus alchimique dont tu parles, l’écriture et son évolution en elle-même, c’est à dire l’élaboration de son œuvre.

Dans quel sens a évolué et évolue aujourd’hui ton écriture, ton travail sur la langue ?

MD. Avant de répondre à ta question, je voudrais juste dire que j’étais bien conscient qu’un « artiste n’existe que dans la confrontation au regard ou à l’écoute de l’autre », mais publier pour publier n’a pas de sens à mes yeux si l’on n’est pas certain que ce l’on publie a valeur pour les autres, non seulement valeur esthétique mais valeur « universelle », j’ose ce grand mot.

Et puis certains auteurs (assez rares il est vrai) sont mûrs à vingt ou trente ans, et d’autres sont des fruits plus lents, des fruits d’automne, je dirais. La maturation d’un auteur, ou d’un artiste en général, est moins une question d’âge qu’une question de cheminement, et si possible sur la voie la plus étroite qu’il puisse se trouver. Encore une question de « chemins de crête » !

Avec la littérature, qui n’est pas une affaire d’ego, de notoriété ou de chiffres de vente,

mais d’implication « morale », d’engagement de vie, il convient de ne pas tricher…

Mais j’en reviens à ta question sur l’évolution de mon écriture. Je parlais tout à l’heure de Philippe Jaccottet et de « l’irrévélé ». La poésie n’exclut pas, pour moi, une forme de violence faite sur soi-même et au lecteur, comme chez Baudelaire, Lautréamont, Artaud, Michaux, Cayrol, Dupin… Une forme de violence, moins, s’entend, dans l’expression verbale que dans le travail sur la langue, sa « fracturation », l’ouverture d’une « béance » pour permettre d’autres possibles, d’autres approches de ce qui ne saurait être dit autrement que dans cet écart du langage. Qui est comme une « trouée dans le noir », une « avancée vers l’inconnu ». Ce sont même là les conditions indispensables pour l’emmener vers quelque chose de plus profond, ou de plus solaire, de plus résolument en phase avec la pulsation de l’univers, pour l’accorder au mieux avec la vérité incandescente des choses que recèle l’infini du réel. Je ne crois pas à la poésie sereine et apaisée. La poésie « est la forme la forme la plus ardente et la plus imprécise de la vie » a écrit Reverdy. Et puis je crois qu’avant d’être une affaire de mots, bien plus qu’une affaire de « style », elle est une question de regard posé les choses. D’angle de vue. De disposition de l’esprit.

Il y a d’excellents écrivains qui n’ont aucune fibre poétique, et d’autres dont la prose en est imprégnée. C’est le cas pour Flaubert ou Tchékhov, par exemple, ou Proust, Giono, Céline, Kafka… Mais je pourrais aussi bien citer Stéfan Sweig, Thomas Mann, William Faulkner, Yshushi Inoué, Adamov, bien sûr… La poésie, chez eux, tient au regard qu’ils portent sur les êtres et les choses et qui ouvre des fenêtres profondes sur ce qui, du réel, se dérobe d’abord à nos sens et à la compréhension que nous en avons.

CR. Je crois aussi que l’art véritable doit produire un ébranlement, secouer, créer le trouble et s’ouvrir au monde…

MD. S’ouvrir au monde, c’est d’abord s’ouvrir à soi-même. Pour essayer de questionner le mystère de l’être, ce qui remugle dans les fonds, essayer de capter quelque chose de l’énigme qu’est notre présence au monde, qui ne se laisse pas approcher sans opposer de résistance, la poésie, je crois, se doit d’abord d’être inquiète, questionneuse, voire tourmentée. Ni intellectuelle, ni cérébrale, mais au plus près du corps, du noyau obscur de la vie, de ce qui parle en nous au plus profond de nos organes, là où bat le pouls intime de l’être, au plus près du foyer de sa mort, de ce à quoi il faut essayer de donner voix. Car c’est dans ce silence, dans ce murmure inaudible de la voix originelle, perdue, que se joue l’essentiel.

C’est pourquoi j’ai lu aussi avec beaucoup d’intérêt les textes de Maurice Blanchot, Bernard Noël ou d’Edmond Jabès, ces auteurs qui interrogent l’acte même d’écrire. Et pour Jabès, le blanc de la page, qui est traversée du désert, a à voir avec le sacré et la révélation du divin. Dieu n’apparaît que dans la solitude du désert, dans le silence du désert. Il faut interroger le blanc de la page, ce vide premier, interroger l’acte même d’écrire, de tracer des mots sur la page, d’y déposer le sang de l’encre, pour être au plus près du mystère de la parole. La voix de Dieu surgit aussi du néant pour devenir Verbe. Ce blanc, cette interrogation, c’étaient déjà la fascination mallarméenne à laquelle Rimbaud fait écho avec son « Je est un autre » et sa lettre du « voyant ». En bref, je dirai que pour surgisse la poésie, il faut se tenir au seuil du silence. C’est là que se tiennent André du Bouchet, René Char, Yves Bonnefoy, Henri Meschonnic, Paul Celan, Octavio Paz et quelques autres, qui nous aident à vivre et à cheminer dans notre condition d’Homme.

CR. Tu as également participé à plusieurs ouvrages avec des artistes. Qu’est-ce qui t’a intéressé dans cette démarche ?

MD. Une partie non négligeable de mon travail poétique, c’est aussi ma collaboration avec des artistes, photographes ou plasticiens. Avec eux, j’ai fait quelques livres d’artistes et publié trois livres d’art (dont un préfacé par Yves Bonnefoy). Et il y en a d’autres en projet de publication ou en cours d’élaboration… Travailler avec un artiste permet d’abord de rompre l’isolement qu’impose le travail de l’écriture. Mais c’est aussi l’opportunité d’une ouverture vers un autre univers créatif auquel il s’agit non de s’assujettir, mais vers lequel il faut jeter des ponts, pour créer un « passage » d’une forme d’expression à une autre. C’est une démarche de rencontre, d’échange, de confiance, de générosité, et toujours d’amitié. Et ce sont là pour moi des valeurs humaines essentielles, sans lesquelles la création pure n’a que peu d’intérêt. Je ne pourrais pas travailler avec un artiste qui ne mettrait pas, lui aussi, ces valeurs en avant, même si j’aime son travail… La création, c’est essentiellement privilégier l’humain. Comme, si possible, avec les gens avec qui on travaille, avec lesquels on a choisi de faire un bout de route. C’est pourquoi la rencontre avec Bernard Giusti, à L’Ours blanc, est très importante pour moi. C’est un homme profondément engagé dans la vie et dans l’art, d’une vraie générosité, un « humain » d’une haute qualité. Quand il a été question pour moi de publier à L’Ours blanc, je lui ai dit que je souhaitais placer les rapports humains et les relations d’amitié au-dessus des rapports d’auteur à éditeur, et il m’a répondu : L’amitié, ça ne se commande pas, ça se construit. C’est à cette construction que j’essaie de travailler. Comme avec mes autres éditeurs, Jean Princivalle et Bernadette Griot, des éditions L’Amourier où j’ai publié des nouvelles, des gens superbes aussi qui ne m’ont pas seulement ouvert les portes de leurs éditions, mais celles aussi de leur maison.

CR. Le théâtre, la poésie et aujourd’hui la nouvelle. Comment en es-tu venu à cette forme d’écriture, un genre littéraire qui englobe lui-même une infinité de genres, narratif, fantastique, policier, poétique, voire biographique ? Et en quoi est-ce que cela s’inscrit dans la continuité de ta démarche littéraire ?

MD. J’ai commencé à écrire des nouvelles à partir de 2007. Pour emprunter d’autres voies d’écriture. Mais surtout parce que j’avais renoncé au théâtre et parce que mes chemins en poésie s’étaient avancés dans des territoires où je ne me reconnaissais plus. Plus suffisamment.

J’avais l’impression d’avancer, comme sans boussole. Et peut-être même m’étais-je perdu… Il me fallait retrouver des chemins d’écriture, un sol plus assuré où remettre mes pas et pour moi, à cette époque-là (et même si ce terme pourra paraître excessif à certains), c’était presque une question de « survie »… Oui, je crois qu’il m’est indispensable d’être dans une démarche d’écriture pour ne pas me sentir mourir, au sens le plus littéral du terme.

Quelques uns, parmi mes amis, se sont étonnés de ce changement de genre, de ce qu’ils considéraient comme un « virage » surprenant. En vérité, il n’y a pas de vrai virage; il n’y a là finalement que la poursuite d’un parcours d’écriture, en empruntant d’autres formes sans doute, mais toujours vers le même horizon, et avec, selon moi, les mêmes moyens. Car je n’ai pas abandonné la prose poétique et, très souvent, mes nouvelles adoptent la forme resserrée, concentrée, les dialogues et les procédés de dramatisation que j’utilisais dans mes pièces. Lieux uniques aussi, parole intériorisée, climats parfois oniriques, progressive montée d’une angoisse…

D’ailleurs (mais c’est le propre de tout auteur : nous tournons toujours autour des mêmes sujets, des mêmes obsessions), la thématique que l’on trouvait à l’œuvre dans mon théâtre se retrouve dans mes nouvelles. Je ne fais rien que continuer à essayer de « pétrir la pâte humaine », à explorer des univers intérieurs, mêlant réalisme et onirisme, m’efforçant de rendre poreuses les frontières qui séparent le monde extérieur et le monde intérieur. J’essaie de faire en sorte, selon la formule d’Arthur Adamov, que « visible et invisible se touchent » car toujours, dans notre peau d’humains, nous sommes à la frontière des deux.

CR. L’art de la nouvelle connut une sorte de sommet au XIXe siècle, où presque tous les écrivains, notamment les romanciers, le pratiquèrent. Baudelaire, traducteur d’Edgar Poe,

en élabora même une célèbre poétique. Certains écrivains s’y consacrèrent exclusivement.

Et cela perdure encore de nos jours Quels sont tes auteurs de références dans ce domaine ?

MD. En matière de nouvelles, j’ai beaucoup d’admiration pour une petite poignée d’auteurs : Anton Tchékhov, Stefan Zweig, William Faulkner, John Cheever, Raymond Carver. Je suis sensible à la manière qu’a ce dernier, par exemple, de s’introduire dans l’intimité des gens « ordinaires », en proie à des problèmes de couples, d’alcoolisme, de chômage, de solitude existentielle, et de traiter ces drames du quotidien banal, sans jamais être juge, avec un regard de profonde humanité et infiniment d’humour. Les personnages de mes nouvelles sont aussi des gens ordinaires, de condition moyenne, de petits fonctionnaires, des profs, des employés de banque, ou de petites gens, des modestes. Mais ce qui m’intéresse, c’est d’entrer dans leur vie, de me pencher sur leurs problèmes relationnels, leurs soucis familiaux, leur cancer, leur difficulté à vivre, à trouver leur place dans le monde, en les traitant avec le même intérêt que s’il s’agissait de personnages de Shakespeare ou de Racine. Car le sens tragique d’une vie fêlée ou d’un destin qui se fracasse n’est pas une question de rang social, mais de simple humanité. La douleur qui ronge Hamlet et qui rend folle Phèdre n’est pas plus noble ni plus digne d’intérêt que celle d’un plombier dont un chauffard vient d’écraser les enfants ou que sa femme vient de quitter. En ce sens, le chef d’œuvre absolu de la nouvelle c’est, pour moi, Un Cœur simple, de Flaubert. Cette nouvelle qui nous raconte la trajectoire d’une servante au grand cœur que la vie s’obstine à broyer jusqu’à son dernier souffle. Il y a là une magnifique leçon de générosité, de dévouement, d’humanité qui hisse la servante Félicité au rang d’une Andromaque ou d’un roi Lear. De plus, dans cette nouvelle, Flaubert se paie le luxe d’introduire une critique très acerbe de la bourgeoisie provinciale, égoïste, étriquée, exploiteuse sans vergogne du petit peuple. Gogol aussi, dans ses Nouvelles de Pétersbourg, atteint ces sommets. Et c’est vers ces sommets qu’il faut regarder, je crois, si l’on ne veut pas se contenter de n’écrire que des histoires. « Des histoires, disait Céline, il y en a plein les journaux. » C’est pourquoi, ce qui fait l’intérêt d’une histoire, c’est moins ce qu’elle raconte, qui peut être réduit à quelques lignes, ou résumé en une phrase, que les portes qu’elle ouvre sur l’intimité des êtres, la traversée des apparences, « traversée du miroir » vers ce qui, au grand jour, et pour employer encore ce mot, demeure « irrévélé ». Stefan Zweig d’ailleurs, je le cite de mémoire, disait qu’écrire une nouvelle c’était, pour lui, comme ouvrir une lucarne sur le mystère de l’âme humaine.

Aussi un fait banal, une anecdote d’apparence insignifiante ou de peu d’intérêt, peuvent être exploités comme « révélateurs » de ce qui constitue le fond commun de notre humanité, sa détresse et ses espérances, son ombre et sa lumière.

CR. Et en ce qui concerne, dans les recueils que tu as déjà écrits, y a-t-il un fil rouge,

une thématique qui relie les textes ?

MD. Les cinq recueils de nouvelles que j’ai écrits à ce jour sont tous bâtis autour d’une thématique qui assure leur cohérence. Thématiques où se glisse encore, le plus souvent à mon insu, le thème de l’errance, mais j’y explore aussi celle du « passage » (d’un versant de soi-même à un autre, d’un moment de sa vie à un autre), ou celle de la marche sur « la ligne de crête », c’est-à-dire sur le fil de nos existences qui, à tout moment peut se rompre, nous faire basculer dans des situations que nous n’avions aucunement prévues. Mon dernier recueil exploite, lui, la thématique du silence, celle de la parole close sur un secret de vie, ou de la parole qui cherche à se faire jour et révèle parfois l’insoutenable de la vérité.

Je suis un enfant des faubourgs, ces espaces d’entre ville et campagne, comme il n’y en a plus. A Sidi-Bel-Abbès, le mien s’appelait « faubourg des Amarnas ». Les champs de blé, les rangs de vigne se trouvaient de l’autre côté de la rue où nous habitions. J’aime ces espaces intermédiaires, ces terrains vagues envahis par les herbes, les dépôts de ferraille. Des terrains de jeux extraordinaires pour un enfant ! Le poème d’Apollinaire, Zone, m’émeut toujours beaucoup. Et mon écriture se plait dans ces territoires de « l’entre-deux ». Dans ce mi-chemin entre incertitude et révélation. C’est d’ailleurs dans cette brume d’incertitude, propice à tous les troubles de l’équivoque, que commence La chanson du mal-aimé qui est aussi un poème de la déambulation errante :

Un soir de demi-brume à Londres

Un voyou qui ressemblait à

mon amour vint à ma rencontre…

Je crois que le monde vaut aussi bien pour sa part de mystère. C’est lui, d’abord, qui incite à poser des mots sur la page blanche.

On m’a quelquefois demandé si certaines de mes nouvelles étaient de nature autobiographique ou si le sujet avait été emprunté à la réalité. La question est légitime, mais naïve. Dans le processus d’écriture, des personnages réels apparaissent souvent en premier, puis le travail de l’écriture les transforme, les modifie, pour en faire des personnages de littérature. J’oublie qui les a inspirés (même quand il s’agit de moi-même), ils deviennent des êtres autonomes qui ont leur propre existence, des personnages à part entière qui vivent leur vie en dehors de la mienne. Ils ne sont qu’objets de pure écriture.

CR. Pour conclure cet entretien, pourrais-tu nous dire, en quelques mots, quels sont tes rapports au travail même de l’écriture ?

MD. L’écriture est d’abord travail, et travail encore. L’inspiration, la fameuse « inspiration » de l’artiste n’est rien qu’un courant d’air. J’écris mes textes comme un musicien travaille sur une partition. Un texte, c’est d’abord le choix d’une juste tonalité, ré mineur, fa dièse, la majeur… Une question de rythmes alternés, allegro ma non troppo, adagio, vivace, andante… La musicalité des phrases, la justesse des mots, la pertinence des images, l’emplacement de la moindre virgule… Pour utiliser une autre comparaison, je crois qu’un texte c’est comme un « mobile » de Calder. Un objet de construction robuste, mais tout y doit y être parfaitement équilibré pour assurer la fluidité du mouvement.

Et puis une histoire, je crois, s’écrit d’abord « en creux ». C’est entre les mots, entre les phrases, dans les non-dit du texte que se joue l’essentiel. Dans la possibilité, laissée par l’auteur, d’interroger le secret des êtres. Je l’ai déjà dit tout à l’heure, raconter seulement des histoires n’a que peu d’intérêt en soi, quoique l’on puisse prendre du plaisir à lire toutes sortes de littérature. Il n’y a de « beaux sujets » que par la manière dont on les traite, et de « beaux personnages » que par la densité qu’on leur donne. Chacun d’eux, même si c’est une crapule, recèle nécessairement une part lumineuse, en tout cas quelque chose qui reste à sauver.

Quoi qu’il en soit, j’ai trop de respect pour la littérature pour ne pas placer la barre assez haut, presque sûr d’avance de ne pas la passer. Mais en essayant tout de même de sauter le plus haut possible, en tout cas en fonction de ce que je suis capable de faire. Je l’ai dit et je me répète : je connais mes limites et je suis toujours travaillé par le doute. Je ne suis jamais sûr d’avoir réussi un texte. J’arrête de travailler quand le texte me dit « assez ! ». Je sais alors que je ne pourrais pas faire mieux. Le tout, c’est d’avancer sur le chemin qu’on a choisi de suivre.

J’aimerais terminer sur cette citation d’Edmond Jabès : « Je suis. Je deviens. J’écris. Je n’écris que pour devenir. » Car, finalement, c’est moins le but qui importe, que le cheminement en soi, et l’effort qu’on fait sur soi-même pour essayer d’y parvenir.

Octobre 2013.

Michel DIAZ : Au seuil du silence.

Michel DIAZ : Au seuil du silence. Michel Diaz. Oui, je suis né en 1948, en Algérie,

Michel Diaz. Oui, je suis né en 1948, en Algérie, La guerre, c’est celle aussi de 39-45, que mon père, après avoir été capturé pendant la débâcle de l’armée française, en juin 40, a passé en partie dans les camps de concentration allemands.

La guerre, c’est celle aussi de 39-45, que mon père, après avoir été capturé pendant la débâcle de l’armée française, en juin 40, a passé en partie dans les camps de concentration allemands.

MD. Les années 70-73, c’était aussi l’époque où j’écoutais pas mal et découvrais en autodidacte les compositeurs de musique contemporaine. Après la découverte de la musique dodécaphonique de Schönberg et Berg, la musique sérielle, j’ai beaucoup écouté Edgard Varèse, Pierre Boulez, Pierre Henry, Les percussions de Strasbourg, Stockhausen, Luigi Nono, Xénakis, John Cage, Luciano Berio… et cela a nourri aussi mon écriture théâtrale en y apportant des procédés de déconstruction narrative, des dissonances thématiques, des superpositions de paroles, des ruptures, des blancs… Bref, jeune auteur, je me suis essayé à une écriture théâtrale exploratrice des moyens que me proposaient les outils de l’écriture dramatique, ce qui n’a pas eu l’heur de séduire grand monde. Mais j’avais envie d’explorer de nouvelles voies d’écriture, quitte à me fourvoyer dans des impasses… Un mode d’écriture plus « plan-plan », moins audacieux, plus traditionnel, ne m’intéressait pas, pas plus qu’une quelconque forme de « succès ». Je voulais avant tout me surprendre moi-même, m’avancer dans mes « terres inconnues »… en tout cas m’en donner les moyens. J’espérais juste susciter suffisamment d’intérêt auprès des gens de théâtre, metteurs en scène, comédiens, et bien évidemment chez les spectateurs que j’aurais voulu « prendre aux tripes », assez d’intérêt, je disais, pour qu’on m’offre la possibilité de poursuivre mon travail en « conditions réelles », c’est-à-dire sur les plateaux du théâtre. Publier mes pièces n’était donc pas pour moi la première des préoccupations, c’est les faire jouer qui m’intéressait. Je pensais que mes textes mériteraient d’être publiés s’il avaient d’abord subi « l’épreuve du feu » de la scène et du public. Une pièce de théâtre s’éprouve en passant par le corps et la voix des acteurs, et dans sa confrontation avec les spectateurs… Il y avait pas mal d’inconscience là-dedans, peut-être une certaine forme d’arrogance, et beaucoup d’illusions à faire tomber, car on peut être aussi victime, si l’on n’est pas suffisamment armé, ou pas suffisamment à la hauteur, du courant « aspirant » d’une époque qui porte en elle-même ses propres limites. Mais, « pour en revenir », il faut déjà y être allé !

MD. Les années 70-73, c’était aussi l’époque où j’écoutais pas mal et découvrais en autodidacte les compositeurs de musique contemporaine. Après la découverte de la musique dodécaphonique de Schönberg et Berg, la musique sérielle, j’ai beaucoup écouté Edgard Varèse, Pierre Boulez, Pierre Henry, Les percussions de Strasbourg, Stockhausen, Luigi Nono, Xénakis, John Cage, Luciano Berio… et cela a nourri aussi mon écriture théâtrale en y apportant des procédés de déconstruction narrative, des dissonances thématiques, des superpositions de paroles, des ruptures, des blancs… Bref, jeune auteur, je me suis essayé à une écriture théâtrale exploratrice des moyens que me proposaient les outils de l’écriture dramatique, ce qui n’a pas eu l’heur de séduire grand monde. Mais j’avais envie d’explorer de nouvelles voies d’écriture, quitte à me fourvoyer dans des impasses… Un mode d’écriture plus « plan-plan », moins audacieux, plus traditionnel, ne m’intéressait pas, pas plus qu’une quelconque forme de « succès ». Je voulais avant tout me surprendre moi-même, m’avancer dans mes « terres inconnues »… en tout cas m’en donner les moyens. J’espérais juste susciter suffisamment d’intérêt auprès des gens de théâtre, metteurs en scène, comédiens, et bien évidemment chez les spectateurs que j’aurais voulu « prendre aux tripes », assez d’intérêt, je disais, pour qu’on m’offre la possibilité de poursuivre mon travail en « conditions réelles », c’est-à-dire sur les plateaux du théâtre. Publier mes pièces n’était donc pas pour moi la première des préoccupations, c’est les faire jouer qui m’intéressait. Je pensais que mes textes mériteraient d’être publiés s’il avaient d’abord subi « l’épreuve du feu » de la scène et du public. Une pièce de théâtre s’éprouve en passant par le corps et la voix des acteurs, et dans sa confrontation avec les spectateurs… Il y avait pas mal d’inconscience là-dedans, peut-être une certaine forme d’arrogance, et beaucoup d’illusions à faire tomber, car on peut être aussi victime, si l’on n’est pas suffisamment armé, ou pas suffisamment à la hauteur, du courant « aspirant » d’une époque qui porte en elle-même ses propres limites. Mais, « pour en revenir », il faut déjà y être allé ! MD. Oui. En 1988, j’ai rencontré Georges Vitaly (grand découvreur d’auteurs : Pichette, Schéhadé, Audiberti; metteur en scène de Gérard Philipe, Maria Casarès…) qui a pris une de mes pièces, Le Dépôt des locomotives, et l’a montée au Théâtre Mouffetard avec Maria Casarès et François Perrot dans les principaux rôles. Belle aventure que celle-là ! Comme pour son partenaire, c’était un rôle très physique et assez épuisant dont elle sortait, chaque soir, « lessivée ». Et cela a duré tout un mois ! Mais j’ai toujours beaucoup sollicité le corps des comédiens. En tout cas, d’autres metteurs en scène envisageaient de monter aussi cette pièce, en France, à l’étranger, de la faire traduire. Mais malgré l’acharnement de Maria à défendre la pièce, à la radio, dans les journaux, à la télé, la critique n’a pas vraiment suivi… C’est la mort dans l’âme que Georges et Maria ont renoncé à la présenter au festival d’Avignon, en 1989… Si cela avait été le cas, je pense que ma carrière d’auteur aurait pris un autre tournant… Enfin, peut-être… On peut rêver…

MD. Oui. En 1988, j’ai rencontré Georges Vitaly (grand découvreur d’auteurs : Pichette, Schéhadé, Audiberti; metteur en scène de Gérard Philipe, Maria Casarès…) qui a pris une de mes pièces, Le Dépôt des locomotives, et l’a montée au Théâtre Mouffetard avec Maria Casarès et François Perrot dans les principaux rôles. Belle aventure que celle-là ! Comme pour son partenaire, c’était un rôle très physique et assez épuisant dont elle sortait, chaque soir, « lessivée ». Et cela a duré tout un mois ! Mais j’ai toujours beaucoup sollicité le corps des comédiens. En tout cas, d’autres metteurs en scène envisageaient de monter aussi cette pièce, en France, à l’étranger, de la faire traduire. Mais malgré l’acharnement de Maria à défendre la pièce, à la radio, dans les journaux, à la télé, la critique n’a pas vraiment suivi… C’est la mort dans l’âme que Georges et Maria ont renoncé à la présenter au festival d’Avignon, en 1989… Si cela avait été le cas, je pense que ma carrière d’auteur aurait pris un autre tournant… Enfin, peut-être… On peut rêver…