Médiathèque du Mans : vendredi 18 mars, à 18 h, lecture d’extraits de l’ouvrage « Né de la déchirure », suivie d’une dédicace.

Médiathèque du Mans : vendredi 18 mars, à 18 h, lecture d’extraits de l’ouvrage « Né de la déchirure », suivie d’une dédicace.

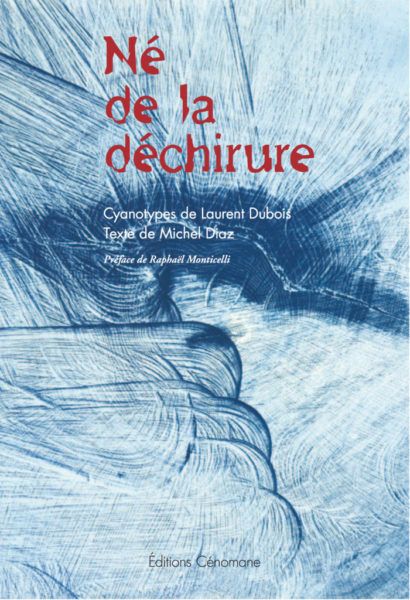

NÉ DE LA DÉCHIRURE : Cyanotypes de Laurent Dubois, texte de Michel Diaz.

Préface de Raphaël Monticelli

– Editions Cénomane – Mai 2015.

« Ce livre nous parle d’arbres abattus. Deux voix en dialogue : celle du photographe, Laurent Dubois, et celle du poète, Michel Diaz. Laurent Dubois a approché leurs restes: corps meurtris, déchirés, démembrés, morcelés, veines à vif. Il n’a usé d’aucun artifice, n’a pas sacrifié au goût de l’instantané et de la surprise. Sans mise en scène, il a fait, lentement, le portrait des arbres désolés.

Dans les suaires de Laurent Dubois, Michel Diaz découvre non seulement le corps meurtri des arbres, mais tout ce dont ce corps est porteur: la terre où il s’ancre, l’eau qu’il aspire depuis les gouttes, flaques ou mares jusqu’aux mers et aux océans, et le ciel que vont habiter ses branches. On entre dans le bleu, dit-il, comme on confie sa voix au vent. Dans l’image de l’arbre livré au fer de l’abattage, dans les œuvres de Laurent Dubois, il reconnaît cet espace où s’exorbite la pensée, vers l’infini du bleu où elle s’enfonce en nageant , un édifice mouvant bâti sur un abîme, (…) qui nous lave de l’effroi risible du silence, et où se joue l’énigme insondable de notre propre vie.

Images et textes sont ici liés comme on le voit rarement, dans la lenteur, la précaution ou la suspension.

Ils proposent une double méditation sur notre présence au monde: éphémère dans sa réalité physique, défiant ou méprisant le temps quand montent le bleu et le chant. »

Extraits de la préface de Raphaël Monticelli.

Extraits du texte :

Bon de commande :

Le Gardien du silence, Éditions L’Amourier, avril 2014

Recueil de nouvelles de Michel Diaz, lu par Brigitte Guilhot

Dès sa note d’introduction, Michel Diaz nous plonge dans ce qu’il nomme « ces tâtonnements d’infirmes qui nous ouvrent ces routes étroites sur lesquelles nous avançons ». Au service de ces tâtonnements, il y a nos sens dont nous usons si maladroitement et incomplètement et, parmi eux, l’ouïe et, au cœur de l’ouïe, les sons et les silences.

« Il y a des silences fermés sur leur secret, écrit-il. Et d’autres, par lesquels un secret se révèle. Et il y a les mots de la parole qui, parfois, ne font qu’ajouter au silence un silence plus grand encore. »

Ainsi, les humains que nous sommes tentent de se comprendre à travers les mots de la parole et ne réussissent, dans le meilleur des cas, qu’à s’imaginer. Parfois, le silence parle mieux ; peut-être parce qu’il est plus audacieux ; encore faut-il avoir le courage de l’écouter pour entendre au-delà des mots et découvrir alors « une parole qui ne bruit que pour éclairer, en son centre, d’un faisceau de lumière incertain, l’espace opaque de ce qui se tait. »

L’écriture de Michel Diaz offre une savoureuse lecture, ciselée, fruitée, odorante, impertinente, ludique, profonde, nostalgique, extravagante (!), dont je déguste chaque phrase, l’imaginant, lui, l’auteur, penché sur sa feuille, peignant avec jubilation et précision chaque détail, harmonisant les rythmes, ponctuant les silences et savourant avant l’heure le plaisir de la lectrice que je suis. J’aime sentir, lorsque je découvre un texte, son auteur jubiler et son écriture me prendre dans ses filets.

C’est ce qui se passe dès les premières lignes de Garde à vue, nouvelle qui ouvre ce recueil, alors qu’Antoine Garapond « la pantoufle indolente et le pyjama nonchalant » se lève en ce matin de mai, « prometteur de lumière et de vie frissonnante », pour préparer comme chaque jour le petit-déjeuner de Luisa, sa femme encore endormie.

Mais « Il y a de ces jours qui cahotent à peine commencés », nous dit-on et, quelques minutes plus tard, lorsque deux policiers font retentir la sonnette et les premières mesures de Frère Jacques, Antoine Garapond comprend que son carnet a été retrouvé et que les ennuis vont commencer.

Dans ce texte à la fois politique et humaniste, l’humour d’Antoine Garapond – professeur d’Histoire à la retraite, sosie de Lénine dont l’histoire familiale a fait un quasi-cousin, défenseur de la dignité humaine et de la littérature censurée – côtoie la bêtise d’un juge dressé à condamner aveuglément, tandis que la poésie de la vie dont tout son être déborde se heurte de plein front à la cruauté d’une réalité sociale obscène et intraitable.

D’où son engagement. D’où son petit carnet noirci de notes rédigées hâtivement au fil de l’inspiration « dans une écriture serrée que l’on pouvait dire presque illisible » avec le projet d’un Essai édité clandestinement et distribué sous le manteau ; petit carnet malencontreusement égaré un jour de promenade et tombé entre les mains d’un mouchard, puis de la police, puis de la justice qui, après en avoir scrupuleusement décortiqué le contenu, va décider de faire taire son auteur.

Ce texte brutal, voire odieux dans ce qu’il dénonce et ce qu’il envisage de l’avenir des humains dans une société qui veut contrôler jusqu’à leur mort, est bourré de vitalité, d’humour, d’images et de digressions gambadant « comme un poulain fou dans un pré, se cabrant et ruant, repartant de plus belle » dans l’esprit de ce personnage pétillant d’intelligence, de vitalité et débordant de tendresse pour la vie elle-même – quand bien même convaincu de son impermanence – qu’est Antoine Garapond.

Et c’est dans cet entre-deux (la froide certitude du juge et la belle folie du penseur-poète engagé) que se glisse le silence, dans cette ombre de la clandestinité et de la censure dont le vieil homme pense « [qu’elle] était après tout, une belle alliée (discrète et riche de ressources, de passages secrets bruissant de pas furtifs et de mains affairées)… » car au service de la liberté de vivre, d’écrire et de parler.

Dans Le Gardien du silence qui donne son titre au recueil, Miche Diaz nous invite à partager un Voyage de Mémoire individuelle et collective, en compagnie du narrateur, un homme de 50 ans, comédien et metteur en scène de théâtre, dont le père est mort quelques mois plus tôt.

« Cet événement (la disparition de mon père), et un certain nombre de petits faits que je vis se produire et se répéter à partir de ce moment-là (et sur lesquels je ne désire pas m’appesantir) m’emplissaient d’un désespoir primaire, d’une tristesse à la fois insistante et diffuse que je n’ai jamais réussi à identifier tout à fait. »

Cette tristesse, ce désespoir, cette nostalgie aussi caressent ces pages de la première à la dernière. Tout d’abord, dans cet art déployé par l’auteur de nous replonger dans nos souvenirs de terre, d’humus, de village, d’odeurs, de lumière, de vieil homme enfin, image familière d’un grand-père, peut-être, ou d’un passant, forcément croisé un jour ou l’autre au cours de notre enfance, et qu’il dépeint ainsi :

« Il était tel qu’on me l’avait décrit, un grand bonhomme qui allait sur ses quatre-vingts ans, la stature d’un bûcheron, l’œil vif, solide encore, enraciné dans cette terre qu’il n’avait jamais quittée. »

Et plus loin :

« Il parlait, sans forcer sur sa voix, retenue et basse, juste ce qu’il fallait pour que je le comprenne, faisant des mots qu’il employait une musique grave, presque caverneuse, qui lui montait du fond de la poitrine, portée par un accent qui avait dans sa gorge le bruit sourd des galets dérangés qui gémissent et s’entrechoquent quand on descend marcher pieds nus dans le lit d’un torrent. »

Nous y sommes.

Entre ce fils/metteur en scène qui désire raviver la mémoire de ce père disparu, interné politique au camp du Carlitte l’année de ses 18 ans, et Raymond, le vieil homme, qui a érigé un musée à la mémoire de ce camp dans lequel il a été lui aussi enfermé comme ses milliers de camarades – « … républicains, espagnols, réfugiés dans l’Hexagone depuis 1939. Membres des brigades internationales. Antifascistes ou communistes suspectés d’être un danger pour la France… » –, on comprend peu à peu que la rencontre ne sera pas possible. Du moins, pas comme l’espérait le plus jeune. Car elle aura finalement lieu, cette rencontre, plusieurs mois plus tard, dans une confidence inattendue tout autant que terrible, venue du plus profond du silence et des nuits de solitude de Raymond.

De la solitude, le narrateur dit au début :

« La solitude ne m’est pas hostile. Je la trouve plutôt rassurante. J’aime bien savoir qu’elle est là… »

Tandis que le vieil homme lui répond à un moment :

« Je respecte les livres, mais il y a aussi les mots de la vraie vie, ceux qui vous sauvent du naufrage parce que quelqu’un les a dits au moment où il le fallait. (…) Moi, par exemple, vous voyez, j’aurais bien aimé, pour qu’il rende la solitude un peu supportable, que mon père me dise… je ne sais pas… mais par exemple… »

Mais son père n’était pas homme à combler cette attente.

Pour nous lecteurs, la boucle est bouclée quand l’hommage que le narrateur rend à son père – grâce à cette rencontre avec son double magnifique – offre un passage à la confidence jusqu’alors impossible de Raymond et brise enfin le silence de la mémoire. Alors, les histoires individuelles, étroitement mêlées à la Grande Histoire, inventent une musique de chair, de larmes et de consolation qui nous touche au cœur.

De la troisième nouvelle, Les quarantièmes rugissants, je ne dirai pas grand-chose, si ce n’est qu’elle est selon moi la bombe à retardement de ce recueil, son point culminant, l’audace de son auteur, la manifestation du silence croupi qui explose à un moment puis tue à petit feu, pour le reste de leur vie, les protagonistes de l’histoire.

Écrite elle aussi à la première personne, elle « met en scène » le narrateur (Samuel) et sa sœur (Agatha), faux jumeaux de quarante ans dont le père vient de mourir… « D’un imprévisible accident vasculaire que personne n’a vu venir, et lui encore moins. » « Et, souligne Samuel, ironie du sort envers un incroyant de l’espèce la plus forcenée : le lundi de Pâques, pendant la nuit, au creux le plus secret de son sommeil, à côté de ma mère. »

Il n’y a pas que le père qui est « forcené » dans cette famille et le face-à-face entre le frère et la sœur (dont le premier affirme que la seconde est « à demi-dingue », tout en se trouvant contraint de s’interroger plus tard sur sa propre dinguerie), la veille de l’incinération du père – que je me plais à imaginer se retournant dans son cercueil planté au milieu du salon, entouré de six cierges, deux étages en dessous – , « [dans] une petite chambre sous les combles, une chambre d’appoint si on veut, un espace plutôt exigu, mais équipé d’un petit coin toilette et accueillant deux lits jumeaux, accolés presque l’un à l’autre », tient du drame familial mythique.

Encore une fois, l’écriture de Michel Diaz nous entraîne dans un jeu de dialogues à la fois jubilatoires (cet homme satisfait, coincé de partout qui essaye de garder son quant-à-soi face à une sœur voracement extrême) et une poésie brutale et belle, lorsque Agatha provoque Samuel jusqu’au bout de la nuit à coups de grandes tirades théâtrales, pour crever une fois pour toutes l’abcès du silence.

« C’est alors qu’elle a pris des airs de pythonisse, s’est mise à chuchoter : » … Tu entends, maintenant… ce silence ?… Ce ronflement ténu… comme une fronde qui tournoie… au bout du bras immense, immense de la nuit… C’est le sang dans mes tempes, non ?… » »

Et ce qui doit arriver, arrivera… peut-être.

Alors – on l’imagine ainsi –, le lendemain, au cul de la voiture funéraire, les crêpes noirs des veuves glisseront sur des bouches cousues et des mines de circonstance, tandis que s’étirera un lent cortège accablé par la disparition d’un père à jamais condamné au silence.

Mais l’Écrivain est là pour réveiller les morts.

« Il est tard dans la nuit quand j’écris ces lignes. »

Dans L’Invitation, l’auteur poursuit son chemin de deuil et nous emmène cette fois sur les traces de la mère. Ces lignes écrites dans la nuit après une visite « là-bas » pour s’occuper de la maison et du jardin désormais déserts – visite dont il rentre « vanné » – sont d’un réalisme ordinaire troublant.

Le portrait de la mère d’abord, si aisément reconnaissable pour le lecteur car, encore une fois, si familier quand bien même cette mère ne ressemble qu’à elle ; puis le corps du fils en sa présence, que nous imaginons planté silencieusement devant elle, à la merci de sa tyrannie domestique et dans l’attente d’instants de douceurs diffus auxquels il s’abandonne puisqu’il est si tard dans la vie de la vieille femme et qu’il en est ainsi depuis toujours.

« (…) l’amour était, pour elle, un nœud coulant passé au cou des siens, le moyen à ses yeux, en tirant sur la corde, de les tenir toujours au plus près de son cœur. »

Cette mère « éternellement nourricière », son fils, lors de ses dernières visites, a fini par l’emmener au restaurant pour la protéger de la fatigue de l’organisation d’un repas et pour se protéger lui-même d’un risque d’intoxication « [car] inspecter les entrailles de son réfrigérateur et l’avertir d’un danger possible d’empoisonnement… c’était, chaque fois, s’exposer à ses foudres et au rire qui la prenait comme on rit au « mot » d’un enfant qui croyait pourtant dire quelque chose de grave. »

Précisément, c’est la présence de l’enfant derrière l’homme ou à l’intérieur de lui qui est touchante dans ce texte ; c’est son regard sur elle qui la voit si bien et depuis si longtemps ; c’est cet enfant, cet homme, ce fils qui part à la recherche de l’image de sa mère après sa mort – « à la rencontre de son âme » – dans ce restaurant où il l’emmenait et qui l’invite à le rejoindre, non pas pour se soulager de « ce vague à l’âme sans fond » mais pour sentir enfin entre eux « cette vibration dans laquelle se tient la présence d’autrui, cette musique indéfinie, qui va de l’un à l’autre, douce et chaude, sans heurts, par frôlements, par glissements, sans froisser les feuillages de l’air, sans heurter le moindre silence. »

Et imaginer un ultime message.

Je le disais plus haut : l’Écrivain est là pour réveiller les morts. Dans cette dernière nouvelle au titre énigmatique, Portrait de l’auteur en jeune homme sur une table d’autopsie, l’auteur ne se contente pas de réveiller les morts mais il empêche celui-ci de s’endormir. Ou, peut-être, se tient-il lui-même en éveil pour, le moment venu qui viendra forcément, avoir déjà fait un bout de chemin. Ou encore, nous annonçant que tout cela est sans espoir, il nous offre un dernier tour de manège de haute volée littéraire.

Le narrateur est donc un jeune homme de 30 ans – pour autant qu’il s’en souvienne – qui se retrouve sur une table d’autopsie après un accident de moto, sans doute pour offrir à la science ses organes en parfait état de fonctionnement… « je pourrais m’avancer à dire que mon cœur battait comme une horloge suisse, que mes reins auraient pu servir d’alambic à un alchimiste, et que mes poumons étaient aussi nets qu’une nappe d’autel… »

Mais tout est anecdotique qui concerne son corps et ce qu’il vivait « avant », dont il se souvient par bribes, sans émotions mais non sans poésie… « Une bande de plage au soleil où un dauphin se décompose sur un lit de varechs, dans l’odeur de goudron des barques de pêcheurs… »

Ce texte, en vérité, est un long poème (dont, pour être franche, je n’ai su que faire à ma première lecture, lui trouvant je crois trop de mots… et dans lequel je me suis laissé immerger à la seconde) porté par deux voix : celle du jeune homme qui avait, semble-t-il, un certain goût pour l’écriture et une autre venue d’ailleurs :

« (…) cette voix dans mes oreilles, qui m’évite, quand je l’entends, de rouler mon esprit sur lui-même, de tourner ma pensée, comme ça, et de la retourner jusqu’à m’en donner le vertige. Je déteste pourtant, d’habitude, être dérangé quand je dors. »

Cette voix, donc, qui lui annonce d’entrée :

« Que cela soit clair entre nous, et sans cachotteries : ici, ton alphabet n’a plus de sens. Ton raisonnement n’a plus cours. » Avant d’entamer un long dialogue avec lui.

Ainsi, « dans cette sorte de sommeil où j’ai la bienheureuse sensation d’être sur un nuage », en écho de miroir et de mots avec son double désincarné que d’aucuns appelleraient « son âme », le jeune homme observe le monde et lui-même évoluer dans « un silence si pur que je n’entends que lui… » et, poursuivant ainsi son ultime voyage, retourne à l’origine.

Pour conclure ma lecture de ce recueil puissant et beau, nostalgique et terriblement vivant, j’ai envie de reprendre ces mots du jeune homme qui racontent mieux que personne l’Écriture de Michel Diaz et justifient à eux seuls le plaisir de la découvrir ou de la retrouver :

« Moi, j’étais obsédé par la mélodie de la langue et, en tant que lecteur, j’allais vers les auteurs chez qui je la trouvais. Les hauteurs où je supposais que j’allais la trouver. La mélodie, ce n’est ni plus ni moins, pour un auteur, qu’un gage d’immortalité… »

Brigitte Guilhot

A propos de l’exposition de Thierry Dussac à La Guerche en septembre-octobre 2014

[Les mots qui suivent, fruit de ma lecture personnelle de ces œuvres, qui n’engage par conséquent que moi seul et ma propre subjectivité, ne concernent essentiellement que les tableaux si percutants/bouleversants qui représentent des fœtus humains.]

petit être

non advenu

promis au n’être-pas

tas de viscères en bataille

apparu un instant

sur le théâtre de la toile

émergé du néant informe où il est déjà retourné

ces coulisses de l’avant-monde

qui toujours prétendra l’ignorer

le voici

entre cri de détresse et rire d’infortune,

comme un éclair sans suite dans la nuit

avant de disparaître du décor

petit être non-né

sans visage ni nom

à peine yeux et bouche

et corps et membres à peine

si peu, et insuffisamment

pour craindre et espérer

le voici, petit être

exposé dans sa mort encore fraîche, fruit d’une étreinte hâtive de cellules (qu’on imagine commandée par des doigts de latex )

yeux clos, scellés sur son retrait, sans visage ni nom, regard cristallisé sous la peau diaphane de ses paupières,

qu’on devine s’ouvrant là-bas sur un ici qui n’est rien qu’un ailleurs sans date ni mémoire et ne répondant à rien d’autre qu’à l’appel insondable du vide

le voici

dérivant dans sa mort immortelle, béatitude indifférente, corps aboli privé de sens, éclairé d’un jour minéral

trois gouttes de lumière froide et impalpable – clarté taillée à pic environnée d’immense solitude

mais visage donné à voir,

qui vient du fond des temps contre le mien

le voici suspendu dans sa halte terrible, l’excès inattendu de sa présence, son inaccessible proximité, surnageant dans les eaux primordiales et dans sa configuration inaccomplie,

naufragé au cœur de ses limbes (habitant ce foyer de silence comme un rêve au bord des paupières, un mot juste posé sur le bout de la langue, blanc d’une phrase inachevée )

marée d’effroi,

sollicitude étrange

que je psalmodie seul

le temps l’héberge maintenant dans sa trouée obscure, rature désolée d’une douleur sans nom,

prisonnier des lacets de fer de la profanation qui tenaillent toute parole d’hommage feint

ou de pitié

mon injonction absurde est de baisser les yeux

comme on veut ramper sur le sable

mais un rideau se lève comme fait la pensée rêveuse, sur une terre aride, à la marge du puits

(grincement dans les gonds du langage qui tenterait de dire comment l’Homme se lave les mains dans la cendre froide de toute passion

celle d’abord de les salir aux entrailles sanglantes du monde et au noir incendie de sa destruction, sacrifiant à la loi du nombre et aux yeux grand ouverts de la foule sur ses désirs )

maintenant le rideau se lève sur les tremblements du corps et de l’âme, sur cette angoisse acide et trouble

ces heurts indescriptibles de l’esprit où s’avance l’Homme à tâtons, écoutant craquer tous ses os, comme pris dans les nœuds de ses propres ténèbres, seulement éclairé de l’éclat du malheur

les yeux noirs de l’obscurité qui y règne

au plus fort de la nuit comme du jour

entendez-vous

comme moi je l’entends

quand la guerre étrangle le monde ?

le choc des armes arrache encore des éclairs à la peur, des étincelles tristes à la nuit, une plainte, un gémissement aux bouches meurtries

mais le futur est une ville en ruines aux pierres consumées, rien qu’une Babylone aux terrasses détruites, aux jardins dévastés

te voilà exposé disais-je, parade de nos épouvantes, syllabe sans consonne ni voyelle, dans l’insoutenable énoncé de tout nom

comme tas de matière première, corvéable à merci et vendue aux marchands d’éternelle jeunesse,

viande promise d’animal humain aux épiciers d’organes toujours neufs, aux boutiquiers de l’immortalité,

aux étals de tous nos caprices, aux banquets foisonnants de la faim, au jet de sang de toutes les révoltes,

à la multitude féroce des yeux immenses mais somnolents qui ne voient pas venir la fin d’un monde qui trébuche en bordure d’abîme et vacille dans sa folie

à travers tes paupières mi-closes, tu regardes à perte de ciel, comme un devin le scrute, comme éclat de roche céleste qui cingle aveugle vers le cri, morceau d’étoile qui scintille dans le trou béant du cratère, son lac de bave pétrifiée

blessure clignotante et pareille à un astre de glace, tu me contemples au fond des yeux de ton premier regard

et ton regard se prend au mien, maintenant suspendu comme à la lune qui suspend la voûte de la mer et avec moi tout l’univers que tu prends à témoin

dans ton œil maintenant grand ouvert,

l’écume des questions chante le chant de la nuit qui va toujours s’épaississant et qui sans doute aura raison de nous

tu es

je suis

voilà

la vie passe et repasse là où il n’y avait rien,

et moi-même comment me garder de la mort ?

dors, petit être,

dans le si lent amour, dans la grâce des choses qui si bien se complètent

je t’imagine vivre de la vie des feuilles, des herbes familières, des grands trains dans la brume, des couleurs éclatantes, du bonheur subtil de l’oiseau ou du chuchotis d’un ruisseau,

parmi les formes balsamiques de l’illusion, les cailloux d’ambre et de silex,

toujours dans le mystère étonnamment

peut-on rêver plus belle sépulture ?

car il se peut que ce qui semble ne pas exister soit la seule véritable existence,

il se peut qu’ici rien ne soit réel

rien ne subsistera sans doute que la Terre, mère éternellement vierge

les fleuves incessants, vie et mort en maraude parmi les arbres et les herbes où les oiseaux sauvages déposeront leur œufs, et dans l’air dards et ailes bourdonnantes à la lumière intacte du soleil

la lumière obscure du sens

que tu pourras fixer, yeux dans les yeux,

sans cligner un instant des paupières

dors, petit être,

le vent le sait qui passe,

et le chemin aussi qui tourne et fuit

rien ne subsistera,

dans les siècles des siècles,

que ton absence et sa transparence d’agate pure

au midi recueilli de l’oubli

et la paix du temps sans limite

12-17 Septembre 2014

JUSTE AU-DELÀ DES YEUX, images de Pierre Fuentes, textes de Michel Diaz

Editions Christian Pirot, Joué-Lès-Tours, 2013

Extraits de l’ouvrage

Solitaire

elle se tient là

dans le temple pur du silence

présence radiante

jumelle de la lune pleine

de l’énigmatique matière des rêves

accordée avec l’univers

étoilée de sa résonance

à ce moment précis de l’aube

où s’immobilise sur l’horizon

la balance exacte du temps

(Courgette, p. 18)

……………………………………………………………………

Fruit tombé de la branche

comme un astre obscurci de vertige

sa lumière nous fut parfum

source de couleurs qui abondent

Mais d’où venu ?

sinon de bien plus loin que les profondeurs du sommeil

et déjà retourné au velours de l’amoureuse nuit

qui tient entre ses mains

le cercle imperturbable

du recommencement

(Pomme noire, p. 50)

…………………………………………………………………….

Lampe frêle

veillant au seuil de la pénombre

sur ce qui lentement s’avance

nous parlant d’une voix sourde et pure

Nul oiseau pour venir piller

un trésor si fragile

ni tintement de l’heure

sur le cristal du temps

Lampe tendre

veillant comme un fruit

à jamais réfugié sous les branches

de la dernière nuit

donnant à voir le livre ouvert

sur ce qui se consume

avant que d’être lu

(Poire rouge, p. 70)