COMME UNE CORDE PRETE A ROMPRE

COMME UNE CORDE PRETE A ROMPRE

Bernard Giusti

Editions de L’Ours Blanc (2007)

Chronique publiée dans le N° 47 de la revue Chemins de traverse

« Porté par son histoire, l’enfance à fleur de peau, le poète s’installe en nous, son bagage à la main. Loin d’être un fardeau, c’est son humanité qu’il transporte, issue des violences anciennes, de la communion des regards ou de la beauté fugace. Lucide, il fuit l’enfer des certitudes et croit en ce qui lui échappe. Il a dans ses souliers la difficulté d’être au monde. Ce monde qui le transforme et qu’il bouscule en infléchissant son propre destin. Chacun de ses pas est un instant multiple tourné vers l’avenir. Un pied dans l’inconnu et l’autre douloureux, il marche sur un fil entre les ciel et les étoiles… » (M.-A. Roch, 4ème de couverture)

L’amour était

peut-être

dans la lumière du soleil

par une journée fraîche de la fin de l’hiver :

[…]

et je pensais à la lumière franche

des après-midi de l’enfance,

quand le monde se découpait

dans la pureté de l’immédiat.

Ainsi commence le recueil dont il sera question ici. Et on lit, dès la page suivante :

D’étranges arabesques ont façonné ma vie

et je n’en finis pas d’être

étonné

par les entrelacements

qui sans cesse redessinent mon passé.

Cette figure toujours recomposée,

peut-être en ai-je parfois l’intuition

lorsque je ne fais plus qu’un,

l’espace d’un instant,

avec les choses et les êtres,

ou dans la communion d’un regard.

Tout, ou presque, est posé dans ces quelques mots : l’énigme indéchiffrable que nous sommes à nous-mêmes, la nostalgie de la lumière pure dont s’éclaire l’enfance, la fragilité des repères dans laquelle s’avancent nos vies, notre difficulté à être au monde mais où l’amour et le regard de l’autre peuvent installer leur étoile.

Et, plus loin, on peut lire :

Nous ne pouvons affirmer

sans que le doute et l’incertitude ne s’installent

Phrase qui pose le principe d’une démarche poétique et intellectuelle qui ne saurait s’accommoder du confort de nos certitudes. Oui,

Qui peut être sûr de ce qu’il est

sans se nier lui-même

et sans renier le monde ?

Chaque livre devrait se placer sous le signe de la rencontre, parfois inopinée, qui joue l’inattendu de la surprise, mais peut être, tout aussi bien, le fruit du cheminement qu’on a fait, sans hâte ni impatience, vers cela même qui nous attendait.

Chaque livre devrait se placer sous le signe de la rencontre, parfois inopinée, qui joue l’inattendu de la surprise, mais peut être, tout aussi bien, le fruit du cheminement qu’on a fait, sans hâte ni impatience, vers cela même qui nous attendait.

Comme une corde prête à rompre, recueil poétique de Bernard Giusti, a été publié en décembre 2007 aux éditions de L’Ours Blanc. Je connaissais l’existence de cet ouvrage mais ne l’avais pas lu encore, me réservant, pour le faire, de trouver « le moment favorable ». Il faut croire que ce moment est finalement advenu et que j’avais fait pour cela le bout de chemin nécessaire.

Connaître l’auteur des textes qu’on s’apprête à lire, ou qu’on a déjà lus et, de plus, quand l’homme s’inscrit dans le cadre des relations d’amitié, n’est pas, a priori, une chose facile à gérer. L’affectif prend parfois le pas sur l’objectivité que réclame le sens critique. Mais il peut être aussi ce qui affûte davantage la lecture, la rend plus attentive encore. Car, en effet, l’auteur n’est pas exactement l’homme que l’on connaît, généralement circonscrit dans l’espace du langage social. Il est celui qui œuvre, surtout s’il est poète, dans l’espace d’une autre langue, travaille au plus secret de lui, dans la chambre obscure où se forge, en silence, le matériau énigmatique dont est faite la poésie.

Celui qui se révèle dans les textes de Comme une corde prête à rompre est d’abord un poète attentif à la langue, n’usant des mots qu’avec la plus stricte rigueur. Dans cette langue, dépouillée jusqu’à l’os de toute enjolivure poétique, et avare d’effets stylistiques, on découvre, de page en page, ce qui en fait le prix et lui donne son poids. Qui n’est pas autre chose que cette poussée de soi vers l’avant, qui travaille la langue comme on fait de la terre, la retournant, la préparant, l’ensemençant, non trace d’un combat, mais d’un effort pour y faire germer ce qu’elle peut, au bout du compte, nous offrir d’essentiel.

Chaque jour nous partons à la conquête de territoires inconnus.

Chaque jour nous foulons nos terrae incognitae.

Chaque jour nous partons à l’assaut de notre langage.

Mais nous ne pouvons affirmer notre bonheur qu’au prix de notre conscience.

L’essentiel, c’est aussi dit-il :

Fermer les yeux…

Fermer les yeux et écouter

le monde

pour retrouver les rythmes

qui jadis épousaient

notre tension vers l’avenir.

Rythme du cœur qui bat, du sang qui coule dans nos veines, rythme du pouls du temps . Ecouter les rythmes du monde, pas seulement pour essayer de retrouver la pureté de nos regards originels, l’innocence perdue de l’enfance, mais aussi afin d’écouter la musique du silence, de ce silence qui un jour m’ouvrira les yeux.

Cette volonté de s’ouvrir à la clarté du monde, qui toujours se dérobe à nos yeux, ne peut s’inscrire qu’au jour le jour dans la quête d’un sens dont chacun d’entre nous est son propre chiffre :

Chaque jour est initiatique.

Chaque instant est un commencement.

Chaque pas ouvre un nouveau chemin.

Cette quête, pourtant, nécessairement opiniâtre, n’est pas seulement celle d’un esprit qui se cherche, elle s’inscrit aussi dans la vérité de la chair, d’un corps en butte à la douleur que l’homme, aidé par le poète, a dû apprendre à maîtriser parce qu’il est contraint d’habiter avec elle. Et ce ne sont pas, quand elle est évoquée, les pages les moins émouvantes de ce recueil :

La douleur est une compagne fidèle

qui ne me quittera plus,

les médecins ont rendu leur verdict.

Je ne la rejette plus, mais je la combats,

comme quand

dans un mauvais mariage

on voudrait se ménager des espaces de liberté.

Cette dimension physique de l’être contribue ainsi à donner au recueil ce poids d’humanité qui en fait l’épine dorsale. Humanité qui ouvre son espace de salut. Car le salut d’un qui se dit si profondément et irréductiblement athée tient aussi à son étroit rapport à la beauté, qui est une interrogation mais qui est parfois plénitude. Comme il tient aussi dans la volonté de trouver dans « l’autre » ce qui fait son irréductible présence en fraternelle humanité.

Je parle aux enfant humiliés,

aux enfants exploités,

aux enfants esclaves.

Je parle aux enfants malades,

[…] aux enfants qui sourient dans la tourmente.

En vérité, c’est à tous ceux qui sont dans la tourmente de la vie que sourit le poète. Bernard Giusti est un de ces poètes pour qui la poésie est chemin de l’homme dans le temps, humanisation du temps par la parole, recherche, sur fond d’angoisse retenue et parfois douloureuse de sa parole de vivant, la parole de la dernière chance, car c’est toujours la dernière chance et seule la volonté fait pencher le destin.

Il y a, dans sa poésie, l’affirmation d’une présence forte au monde : la difficulté d’être, la conscience de l’usure du temps, la solitude et la perte, la lucidité du déclin, la mort qui rôde. Aimer le monde, et c’est encore ce B. Giusti nous aide à mieux comprendre, c’est arriver aussi à pouvoir dire oui à l’inacceptable et pourtant totalement inévitable, celui de la douleur et de la mort. Mais c’est encore cette volonté insoumise de qui cherche toujours à construire un peu plus son humanité, à cultiver cette espérance que quelque chose se lève de l’obscur, et éclaire toute la scène et, par là, donne sens au monde.

Michel Diaz. 18/12/15

Dans ces Bribes, la vie dépasse des mots qui la désignent, marque même de la présence d’un poète selon Odysseus Elytis. C’est-à-dire de quelqu’un dont la tâche est de travailler la langue comme on travaille la terre, comme on la retourne, la prépare, l’ensemence. Ici, on la charge d’intensités soit en chauffant à blanc ses éléments, soit en les dénudant jusqu’à l’os et cela pour que celle qui reste notre langue commune livre autre chose que le compte-rendu exact, objectif et tautologique de nos rencontres avec le monde, avec ce qu’il a de toujours autre : paysages, situations, visages, œuvres… bref avec l’épaisseur et la complexité, les infinies nuances du réel, de nos relations avec lui.

Dans ces Bribes, la vie dépasse des mots qui la désignent, marque même de la présence d’un poète selon Odysseus Elytis. C’est-à-dire de quelqu’un dont la tâche est de travailler la langue comme on travaille la terre, comme on la retourne, la prépare, l’ensemence. Ici, on la charge d’intensités soit en chauffant à blanc ses éléments, soit en les dénudant jusqu’à l’os et cela pour que celle qui reste notre langue commune livre autre chose que le compte-rendu exact, objectif et tautologique de nos rencontres avec le monde, avec ce qu’il a de toujours autre : paysages, situations, visages, œuvres… bref avec l’épaisseur et la complexité, les infinies nuances du réel, de nos relations avec lui. L’EAU FINE suivi de EN UNE SEULE INJURE

L’EAU FINE suivi de EN UNE SEULE INJURE

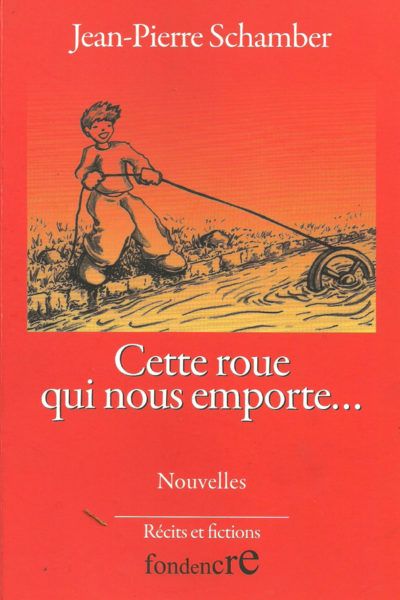

CETTE ROUE QUI NOUS EMPORTE… Jean-Pierre Schamber

CETTE ROUE QUI NOUS EMPORTE… Jean-Pierre Schamber