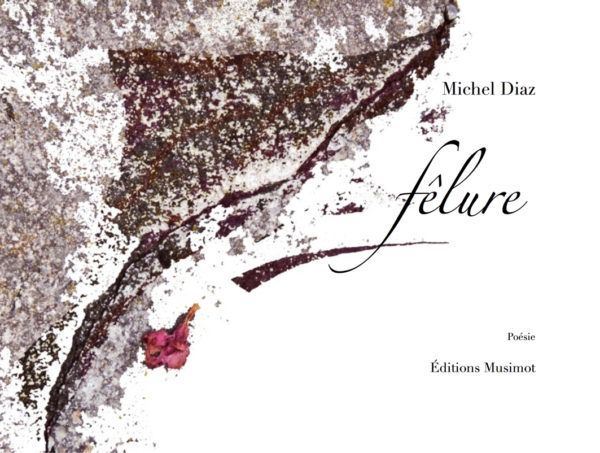

UN NAVIRE DE PAPIER – Editions Cénomane – 2017

UN NAVIRE DE PAPIER – Editions Cénomane – 2017

Michel Diaz, textes – Laurent Dubois, photographies

LE LIVRE :

Chaque entreprise se construit un monde unique et singulier.

Arjowiggins ne fait pas exception. À Bessé-sur-Braye, cette imposante usine de fabrication de papier se pare elle aussi d’une couleur qui lui est propre, née de l’indéfinissable alchimie créée par la configuration des lieux, la nature de l’activité et le travail des femmes et des hommes qui maintiennent le cap de ce Navire de papier.

Dans ce livre, Laurent Dubois et Michel Diaz tentent de restituer ce qui émane du gigantisme des machines, réglées au micron pour produire à très grande vitesse la blancheur diaphane du papier, de témoigner de la présence fantomatique des corps au travail, de traduire le bruit, la poussière, la chaleur, l’humidité…

Dans cette confrontation se révèlent non seulement le portrait d’un processus industriel, mais aussi une réalité qui ouvre sur un imaginaire du travail paradoxal et poétique, et sur nos questionnements les plus intimes.

Extraits du texte :

[…] Mais, vu de l’extérieur, et en se faisant ignorant de toute fonctionnalité des lieux, ce monde mécanique, assemblage insensé de cylindres d’acier, de tapis déroulants, de poutrelles, de câbles, de tuyaux, de ce qui malaxe et écrase, découpe, enroule, bat son rythme effréné de cœur sans état d’âme, ce monde, pense-t-on, n’est pas bien éloigné de ce qui peut nourrir l’imagination onirique, laquelle, dans la légitimité de sa démarche, pourrait revendiquer de résider dans telles connexions secrètes entre mécanismes du rêve et mécanique industrielle, entre outils fonctionnels (dont les arcanes nous échappent) et machinerie propre à l’activité du rêveur.

Et c’est alors, autorisant de telles connexions entre les éléments de la réalité concrète et les images et les mots, cette langue que s’est forgée le rêveur éveillé (qu’il soit photographe ou poète) que peut naître, de toutes choses, ce qu’on appelle « poésie ».

* * *

[…] Pour d’autres, ce sont peut-être l’eau des sources, les monts de l’enfance, la noire transparence du calme, son immensité limpide, l’œil à tout endroit aspiré dans la splendeur du sombre, c’est peut-être aussi cette force, la force des solitudes d’antan, qui fait que le regard se pose, se pose longtemps sur les choses.

Pour ceux d’ici, ce sont le vacarme de ces machines qui tournent jour et nuit, broient et mâchent le temps, et recousent les heures les unes aux autres, et les gestes précis, répétés, assurés à leur tâche, oui, c’est sans doute tout cela qui donne à ceux qui œuvrent, ici, dans cet espace d’existence où, travail accompli, on les rend à eux-mêmes, le désir de réconcilier soleil et silence, parole et sommeil, effort et plaisir, un autre sens au vivre avec, en arrière-jour, ce gémissement de la peine à s’accorder chaque matin au monde et à ce qu’il en faut partager.

* * *

[…] On aurait bien envie de désigner ce que ces images contiennent comme des « fragments de pénombre », ou des « fragments nocturnes », ou des « fragments du réel pur » volés, comme dans la caverne de Platon, à ce qui apparaît d’un jour dont on ne peut jamais directement regarder le soleil. Mais peut-être aussi bien, rassemblant tout cela, comme des « fragments de mémoire ».

Car ces lieux, si l’on est simplement visiteur, nous invitent à une expérience particulière dont les multiples déclencheurs sont autant d’éléments de nature variable: souvenirs de lectures, de dessins, de tableaux ou de films. Autant d’images resurgies, déposées à fleur de mémoire et qui tout à coup nous font signe.

Et c’est là, tout à coup, à travers le filtre des yeux, telle réminiscence des architectures de Piranèse, ou telle description d’un roman de Conrad et le boucan fiévreux où se sont emballés les moteurs, à moins que ce ne soit telle scène des Temps modernes où Charlot se retrouve happé par les mandibules d’une machine dont on soupçonne que l’absurdité pourrait bien cacher une vie secrète.

Dans tous les cas, ces éléments du souvenir, images assez saisissantes pour qu’elles demeurent aussi nettes dans nos mémoires, provoquent le même sentiment de force et de sourde inquiétude.

C’est pourquoi, en effet, pénétrant dans ces espaces de travail, on ne peut qu’éprouver ce que l’on éprouve dans les lieux « forts » où l’humain se retrouve à interroger ce qu’il a pu construire pour le maîtriser mais qui, le servant, le dépasse, et parfois lui échappe (le brûlant dans ce cas au feu de Prométhée).

* * *

[…] On dévide son fil d’Ariane pour avancer plus loin, encore, sous un ciel de poutrelles qui quadrillent le jour.

Marcher, ici, c’est se confier à un égarement qui seul pourrait repeindre d’indécis les envers du décor. Guidé par ces deux seules et uniques lueurs qui ouvrent sur le jour et la nuit de la rêverie, l’autre pente du lent regard, son indissociable versant.

On peut alors, sans mal, imaginer quel piège ou quelle créature nous attend, accroupie à l’angle d’un mur, au détour d’un couloir.

On entend respirer quelque chose, venu d’on ne sait où, d’on ne sait quelle île lointaine. Venu peut-être aussi de ces régions obscures de la peur, où rien ne moisit, ne fume ni ne rouille, mais survit à tout et traverse les nerfs, les poumons, les planètes, saisit au creux de l’estomac, jusqu’au centre du cœur.

C’est aussi une sorte de voix sans mots, de grondement. Une rumeur qui monte de très bas, d’en dessous. De l’indescriptible désordre du monde et d’un infini de visages dont le regard de quelques-uns, croisés, ne serait-ce qu’un bref instant, nous rappelle soudain à ces lieux où les choses ont repris leur place et les hommes la leur, sans autre certitude que le mince fil du présent.

Des hommes dont les jours, les gestes et les corps sont comme les témoins vivants du long voyage silencieux, et de la terrible lenteur de la vie.

* * *

[…] On pourrait quand même se demander: l’homme, qu’est-il encore, ici, au milieu d’un orchestre jouant en même temps de tous ses instruments, donnant cet opéra dont le bruit enfiévré déferle, dressé comme la mer contre une forteresse, quand tout s’anime, se déploie et se referme en un même et puissant mouvement ?

On pourrait légitiment se le demander.

Au-delà de ces murs, la terre existe-t-elle encore ?… Qui sait, la fin des temps viendra peut-être ici, est peut-être advenue, aux extrêmes limites de l’océan, ici, sur cet archipel de hasard, son dernier îlot habitable.

On imagine le déchaînement des éléments où la terre va s’engloutir.

L’homme disparaîtra, lui le passager clandestin, l’invité de la dernière heure ?… S’en ira sur la pointe des pieds, après avoir, d’un peu de poésie, coloré l’air et l’or du temps, et laissé son intelligence aux machines. Qui se passeront désormais de lui.

Feront, sans lui, un livre qui racontera son histoire, et où il sera dit que l’homme est né de l’imagination négligente d’un dieu qui, d’un poème trébuchant, le froissant dans sa paume, fit une boule de papier jeté à la corbeille.

Éditions Cénomane – Le Mans

80 pages, format 21 x 26 cm, à la française

Textes de Michel Diaz, photographies de Laurent Dubois

Préface de Bernard Giusti

Genre: livre d’art/poésie

Prix public à parution : 25 euros TTC

ISBN 978-2-916329-71-0

Michel Diaz

Michel Diaz UN NAVIRE DE PAPIER – Editions Cénomane – 2017

UN NAVIRE DE PAPIER – Editions Cénomane – 2017