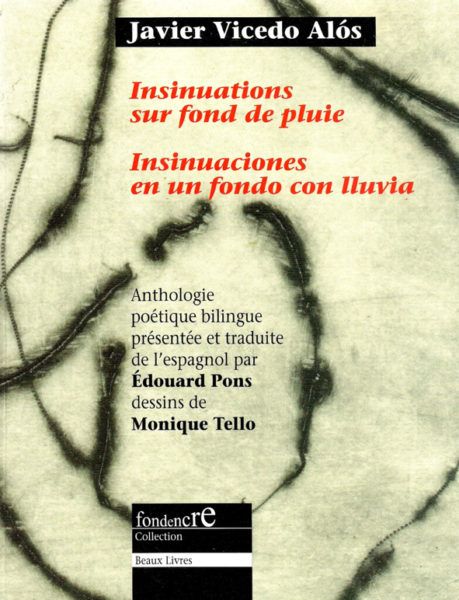

INSINUATIONS SUR FOND DE PLUIE

INSINUATIONS SUR FOND DE PLUIE

Javier Vicedo Alós

Editions Fondendre (2015)

Chronique publiée dans le N° 48 de Chemins de traverse, juin 2016

Anthologie poétique bilingue

présentée et traduite de l’espagnol par Edouard Pons

dessins de Monique Tello

Chronique publiée dans le N° 48 de la revue Chemins de traverse (juin 2016)

« Né en 1985, Javier Vicedo Alós est, en Espagne, l’un des poètes les plus remarqués de la nouvelle génération. Auteur de quatre recueils de poèmes et d’une pièce de théâtre, il a reçu de nombreuses distinctions parmi lesquelles le Prix décerné par la Radio Nationale d’Espagne. L’un de ses recueils a déjà été traduit en italien. Insinuations sur fond de pluie est sa première publication en France. » (4ème de couverture)

Edouard Pons écrit dans sa préface, à propos de cet auteur : << La poésie de Javier Vicedo Alós est faite d’étonnement et d’exigence. Etonnement face au monde et ses énigmes devant des fenêtres qui ne donnent « sur nulle part ». Exigence dans le regard, dans la quête d’une réponse qui ne viendra pas, dans l’écriture.

Elle naît du rendez-vous avec le quotidien le plus banal – « le sèche-cheveux de la mère ou le ronronnement circulaire du lave-linge le matin », le balai sur le balcon ou les tasses du petit-déjeuner dans l’évier – qu’il nous invite dans ses poèmes à « vivre avec d’autres yeux, ceux qui voient au-delà des miroirs », pour en dévoiler « l’inaperçu » et faire « vibrer leur lumière ».

Attentif au pouls de la rue, nous dit encore E. Pons, à la respiration de la ville qui souvent lui dicte la cadence de ses vers, Javier Vicedo Alós note dans la marge des jours l’immensité qui guette.>>

Ses poèmes, dit-il, sont le fruit « de plusieurs heures à regarder en silence, à écouter seul » avec « la patience et la passion d’un mystique ». […]

Il s’agit, précise Javier Vicedo Alós, de se donner « le temps d’ouvrir la fenêtre, d’écouter les rumeurs de la rue, de tressaillir à l’écho des lampes au loin, d’être en solitude, de brûler d’un désir indéfinissable : temps d’attendre – en définitive – que la vie nous surprenne ».

La poésie consiste à tenter alors de « répondre avec (son) émerveillement au mystère brûlant de l’univers ».

Cette langue sans fioritures, presque aussi sèche par moments qu’un tranchant de scalpel, parvient sans peine à nous transmettre ce « mélange d’impuissance et de bonheur, de rage et de faim, soumis irrévocablement au hasard de la vie », partagé entre soif de certitudes et « appétit de chimérique », qui traduit le désenchantement le plus absolu et l’envie d’une autre vie.

Il est vrai, comme le souligne encore le traducteur, qu’il « exprime dans ses vers la fragilité, la déchirure de l’être humain, toujours inachevé », dans un monde qui est comme « un bout de papier qui va trébuchant dans la rue » et où « renoncer autant que persévérer ne sont que deux façons différentes de concevoir le même naufrage ».

Il n’empêche que, même confronté à la difficulté de dire, voire à son impossibilité, le poète laisse transparaître dans ses textes « une sorte d’affection pour cet homme ordinaire croisé dans la rue, souvent égaré dans le labyrinthe de ses passions circulaires, à qui il en coûte de « prendre une indécision ». Semblable du poète et son « dissemblable ».

En dépit de ce sentiment de faiblesse et d’étrangeté dans son rapport à soi et son rapport aux autres, il n’y a pas , chez Javier Javier Vicedo , de vision irréversiblement pessimiste de l’humain et de l’existence, mais toujours quelque chose qui contrarie toute désespérance, et bien souvent la désamorce. Ainsi, lit-on, dans l’un de ses poèmes : « Il y a un ciel dans l’oiseau, un oiseau dans son chant et un chant dans la vie entière. L’infime contient l’immensité. »

On comprend aussi, à lire Javier Vicedo Alós, que la poésie, pour lui, n’est pas seulement une injonction du désir de se servir des mots pour comprendre le monde, de se relier à lui, mais bien plus essentiellement une manière d’être dans le monde, une façon de l’habiter au même titre que tout ce qui le compose, et qui ni n’est ni de moindre ni de supérieure importance : « Que quiconque sortant de chez lui comprenne que croiser un homme perdu est aussi banal qu’écouter un sèche-cheveux ou le chuintement d’un balai. » Peut-être est-ce dans cette vision qui bouleverse quelque peu l’ordre hiérarchique de la pensée, et remet en question la valeur des choses, que nous percevons quelques traces de l’héritage de la poésie baroque espagnole (de la poésie baroque tout cours). Mais écrire c’est, malgré tout, renoncer au silence. Les mots, même les mieux choisis, trahissent l’innocence d’un silence qui se satisferait du regard d’émerveillement que provoque chez nous « le mystère brûlant de l’univers ». C’est pourquoi s’enfermer parfois dans le silence et dans l’obscurité, retiré dans la cellule de son corps et le chaos de ses pensées, permet de s’ouvrir un chemin de sens, ou de continuer le sien en redonnant du sens à cet « amas de noms qui à force d’usage ont cessé de définir ». De redonner sa raison d’être à ce « cri affamé de la bouche :/résonance de l’intime/se propageant en musique ou en incendie ».

Dans ce regard, et dans cette façon d’appréhender le monde, prédominent finalement l’exigence et la volonté de demeurer dans « l’incessante quête de l’homme qui fait l’homme ». Et son refus de déserter sa condition ou de renoncer à cela qui ne vaut que parce qu’il le dépasse, qu’on le nomme Idéal ou désir d’infini, est ce qu’il doit défendre, puisque c’est en cela que réside sa dignité. Car si vivre et se confronter au monde est une expérience d’étonnement, aussi émerveillée qu’elle est en même temps expérience mortelle, « c’est là qu’est l’homme : dans ce risque d’être ».

Michel Diaz. 01/04/2016

Ruines (page 61)

Je m’examine dans le miroir : les cheveux qui battent en retraite, le nez de plus en plus fruste et tordu, le dos qui se courbe comme s’il interrogeait. Chaque jour plus laid et décrépi, mon image plus pauvre; plus heureux. Plus mon corps tombe en ruines, plus mon apparence est insignifiante, plus je sens grandir le plaisir d’exister. Pour me confondre avec la réalité qui passe je dois me déshabiller complètement, me rendre néant visible et pure émotion. Le temps apporte de la sagesse en nous dépouillant de la forme. Je m’examine dans le miroir et apprécie cette sagesse de sentir, de renoncer à tout modèle. Il ne s’agit pas de vivre à l’aveugle, en niant la réalité; il s’agit de vivre avec d’autres yeux, ceux qui voient au-delà du miroir.

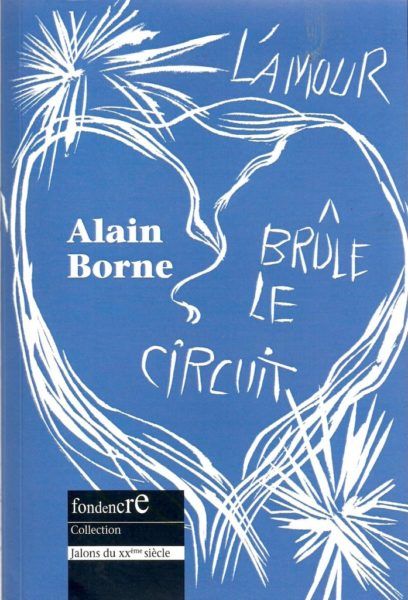

L’AMOUR BRULE LE CIRCUIT

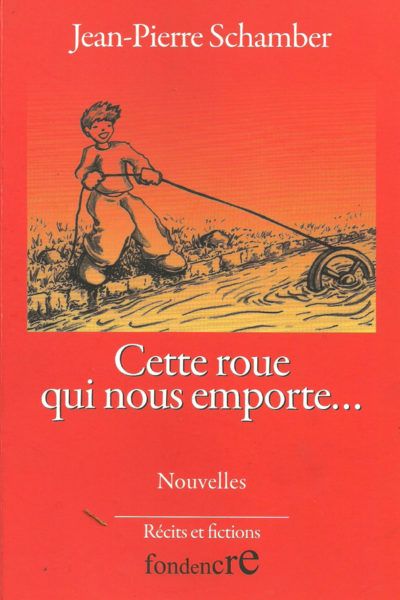

L’AMOUR BRULE LE CIRCUIT CETTE ROUE QUI NOUS EMPORTE… Jean-Pierre Schamber

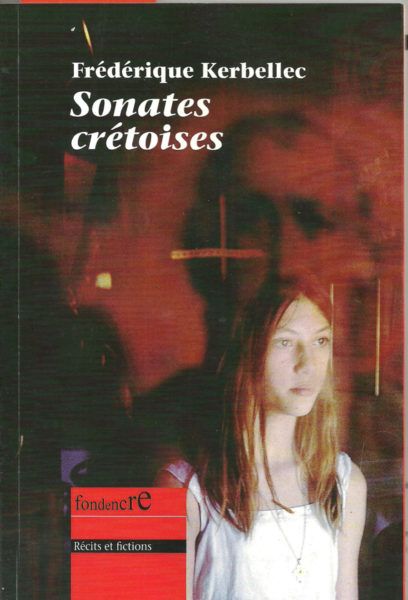

CETTE ROUE QUI NOUS EMPORTE… Jean-Pierre Schamber SONATES CRETOISES – Frédérique Kerbellec

SONATES CRETOISES – Frédérique Kerbellec