Le samedi 2 juillet 2016,

je serai à la galerie La Cravantaise

où je ferai, à 18 h., une lecture des extraits de l’ouvrage Né de la déchirure.

Je serai heureux de vous y accueillir.

Le samedi 2 juillet 2016,

je serai à la galerie La Cravantaise

où je ferai, à 18 h., une lecture des extraits de l’ouvrage Né de la déchirure.

Je serai heureux de vous y accueillir.

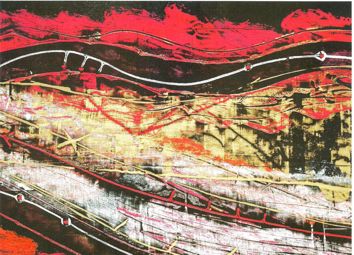

« La peinture d’Alain Plouvier a ceci de paradoxal qu’elle s’offre d’abord au regard, spontanée, sans ambiguïté, dans une magistrale et profuse évidence, partition riche de couleurs, de lignes et de formes, en même temps que dans ses retraits de silence elle nous parle à voix secrète, comme une rumeur initiale dont il faut approcher l’oreille. Voix obscure qui, obstinément, nous questionne, mais sans brutalité, comme affranchie d’angoisse, sur notre condition liée à l’impermanence de toute chose et notre relation aux signes que défient le Temps pour nous perpétuer dans la durée du monde. Signes qui s’y enfoncent, vibrant d’une énergie première, comme les racines d’un sens universel auquel nous aspirons.

« La peinture d’Alain Plouvier a ceci de paradoxal qu’elle s’offre d’abord au regard, spontanée, sans ambiguïté, dans une magistrale et profuse évidence, partition riche de couleurs, de lignes et de formes, en même temps que dans ses retraits de silence elle nous parle à voix secrète, comme une rumeur initiale dont il faut approcher l’oreille. Voix obscure qui, obstinément, nous questionne, mais sans brutalité, comme affranchie d’angoisse, sur notre condition liée à l’impermanence de toute chose et notre relation aux signes que défient le Temps pour nous perpétuer dans la durée du monde. Signes qui s’y enfoncent, vibrant d’une énergie première, comme les racines d’un sens universel auquel nous aspirons.

L’écriture poétique de Michel Diaz accompagne ces œuvres avec lesquelles, se faisant réceptacle des confidences, elle entre en fraternelle résonance, nous ouvrant par là même des pistes d’interprétation qui n’en épuisent pas le sens mais en éclairent les arcanes et nous permettent de plonger au cœur des ressorts mystérieux de la création. »

Format : 21 x 26 cm, 132 p.

Carnets cousus encollés à chaud

Papier condat silk demi-mat, couverture souple pelliculée

Editeur : Editions La Simarre & Christian Pirot, 4ème trim. 2015

ISBN : 978-2-36536-051-7

prix : 40 €

Genre : beau livre, art/poésie

* * *

Extraits du texte :

Qui s’arrête pour regarder, ce qui s’appelle regarder, ne peut que remarquer, dans le chaos de ces figures, cet éruptif agencement de forces foisonnantes que le ciel, du fond de sa nuit primitive, trouve dans la nécessité dont il a conçu le dessein.

Hasard des lignes et des courbes qui ne font que servir le projet primordial de tracer d’une main d’aveugle, et dans la crevasse des temps, les signes de l’inébranlable témoignage de ce qui demandait à être. Espace ouvert aux envols d’un imaginaire irradiant qui trace son chemin, tourbillonnant. Aux bourrasques d’un geste qui ignore le repentir, dégage, libre, une écriture de faucille, et au-delà des mots, avec les doigts qui l’accompagnent dans ce qui s’invente à mesure, fait monter, jusqu’en la gorge, la cadence des mondes, aussi flexible que le chant d’une obsédante flûte astrale.

Qui s’arrête pour regarder, ce qui s’appelle regarder, abandonne le fruit de son questionnement au silence de la réponse, et vendange le vin nocturne de ses yeux.

Ainsi le veut ce qui, de son mutisme, nous traverse et descend au fond du puits de nos mémoires, comme au fond d’une bouche épargnée pour un temps du pouvoir de parole, creux de soif où repose la cendre inutile des mots.

* * *

Regarder, c’est pousser le volet pour regarder le ciel, la mer qui change de couleur.

Regarder, c’est pousser le volet pour regarder le ciel, la mer qui change de couleur.

Comme si s’ouvraient, sous nos yeux, les chemins silencieux du monde. Que quelque-chose nous rendait à ces rives d’avant la mémoire, à tout sable lavé de pluie, devenu fraîchement nouveau, mais riche, au plus secret, du chiffre et de l’énigme qu’y ont tracés des gestes plus patients que ceux, qu’en son retrait, improvisent les doigts de la vague.

Ce frémissement sur la toile n’est pourtant pas indifférent à la réalité des choses. Il est ce qui, du bout de ton pinceau, et d’une touche de couleur à l’autre, remonte simplement aux sources de leur nuit et à leur nudité première. Sans appréhension des quêtes futures, mais soucieux des formes à naître, ou de celles qu’on a reléguées dans le vieux répertoire des violeurs de tombes.

Aussi, les regardant, on sait que cela parle du soleil, fruit charnel sur la braise des mains cherchant du bout des doigts le pouls de la lumière. Que cela parle aussi des volutes de l’eau caressante et des paumes fluides des feuilles qui s’écartent sur son passage pour ouvrir au vent son chemin.

On devine que tout cela ne nous dit qu’une chose : être vraiment d’ici et maintenant, c’est s’unir au mystère du monde et en acquiescer le silence. En cultiver la soif.

C’est à ce prix, sachant cela, que l’on s’y perpétue. Se riant d’une éternité que le temps peint en ombre – se riant de l’oubli et de la poussière des corps.

* * *

Ce qui vient sous ta main t’offre l’eau de la mer, et tu lui rends ses boucles, ces spirales d’écume qui occupent et comblent un espace qui demeure pourtant léger, comme un feuillage dans le vent, ou comme bat la pluie d’été sur ses tambours de mousse.

Ce qui vient sous ta main t’offre l’eau de la mer, et tu lui rends ses boucles, ces spirales d’écume qui occupent et comblent un espace qui demeure pourtant léger, comme un feuillage dans le vent, ou comme bat la pluie d’été sur ses tambours de mousse.

Ce qui vient de ces ciels poissonneux, aussi bien ramené avec les nasses des pêcheurs, est ce qui, dans le rêve, habite l’eau avide des fenêtres, l’inconnu d’un chemin de neige et son silence retenu où passe la roue lente des nuages. Devant ces portes que tu ouvres, bâties de bois solide, c’est un œil solitaire que tu invites à se retourner sur lui-même et à s’ensemencer de sa propre lumière, ce qui se passe chaque fois quand, dans la nuit de ses paupières et ce qui lutte de clarté au fond de ses prunelles, on enfonce l’épée ardente du regard.

Il y en a qui restent là, et s’interrogent, gorge sèche, à qui cela fait signe et ne le savent pas, dont les cheveux voudraient flotter au vent et le cœur rouler dans les vagues, alors qu’il nous suffit seulement de savoir que dans la source de nos yeux la mer tient sa parole, et s’agenouille pour baiser le sable de nos rives, et vient jusqu’à nous sur ses mains quand on n’a plus que la voix pleine d’un silence où ne fleurissent que les mots sans leurre de sa rose de sel.