Texte publié dans L’Iresuthe, N° 30, Eté 2014

DES DESAGREMENTS DE LA POESIE

« Le domaine de la poésie est illimité. Sous le monde réel, il existe un monde idéal, qui se montre resplendissant à l’œil de ceux que des méditations graves ont accoutumés à voir dans les choses plus que les choses. » – Victor Hugo, Préface des Odes (1822).

A force de traîner de bar en bar (poussé à cette errance par une énième querelle conjugale dont j’avais déjà oublié le prétexte), à la recherche d’une ivresse que je n’avais pas tardé à trouver, je finis par être arrêté, ce soir-là, par deux policiers en civil qui me conduisirent, avec les plus courtois ménagements, au commissariat du secteur où ils me souhaitèrent, à ma grande surprise, de passer une bonne nuit. J’étais, en vérité, plus gris que soûl, plus en état d’apesanteur qu’abruti par l’alcool, ce qui fait que je garde de tout cela une assez exacte mémoire.

Quand on vint m’extirper de la cellule de dégrisement, j’ignorais si c’était le jour ou la nuit. On m’avait retiré ma montre et mes chaussures, mes papiers et mes clés, et c’est donc comme un prisonnier, sans menottes pourtant, que je dus longer des couloirs éclairés de lumière jaunasse, jusqu’au bureau du commissaire qui exerçait en même temps les fonctions de bourreau.

C’était une pièce sans jour. Une seule ouverture au plafond aurait pu laisser entrevoir quelque fragment de ciel et autoriser un peu de lumière à tomber sur la table au-dessus de laquelle elle se trouvait, mais le vasistas était occulté par un store dont les lames serrées ne laissaient rien passer.

Le commissaire était un grand gaillard, homme d’entre deux âges, taillé comme un athlète, mais dont le visage poupin, les manières affables et la voix un peu haut perchée tranchaient avec le reste de son apparence. Après m’avoir invité à m’asseoir en face de lui, de l’autre côté de la table, il tourna la lampe vers moi, se retirant dans la pénombre, me laissant dans l’aveuglement d’une ampoule qui me brûlait les yeux.

Il s’écoula un long silence au bout duquel je hasardai, sûr de dissiper assez vite un pénible malentendu :

« Si c’est ma femme qui vous a prévenu de ma disparition, je dois d’abord vous dire…

– Vos histoires de couple, m’interrompit-il, ne nous intéressent en aucune manière… C’est tout à fait pour autre chose, que vous êtes là, aujourd’hui… »

J’insistai cependant :

« Notre couple, c’est vrai, ne marche plus très bien. Il nous arrive de nous disputer, bien plus souvent que je ne le voudrais. Je peux vous assurer pourtant que je n’ai jamais commis à son égard aucune violence. Et si elle…

– Vous ne m’avez pas écouté, reprit-il en m’interrompant de nouveau, sans laisser apparaître le moindre agacement.

– Alors, je ne vois pas, lui dis-je, si ce n’est, peut-être, il y a quelques jours, le franchissement d’un feu rouge à cause d’un chauffard qui me serrait aux fesses, et de tellement près que je n’aurais pu m’arrêter sans qu’il défonce ma voiture…

– Non, vous n’y êtes pas… »

Il laissa de nouveau s’écouler un interminable silence pendant lequel je m’évertuai à passer en revue tout ce qui, dans les jours précédents, aurait pu justifier que je me retrouve en ces lieux, en situation de coupable ou, en tout cas, de « prévenu ».

« … Il a dû m’arriver, c’est vrai, à deux ou trois reprises, de faire une grimace, la plus laide possible, peut-être même un doigt d’honneur, à une de ces caméras de surveillance installées dans les rues… à la banque, peut-être, ou dans un magasin… J’avoue que…

– Non, vous n’y êtes pas du tout », consentit-il encore à murmurer, comme du bout des mots on guide, dans un jeu, celle ou celui qui doit trouver la trace d’un objet caché.

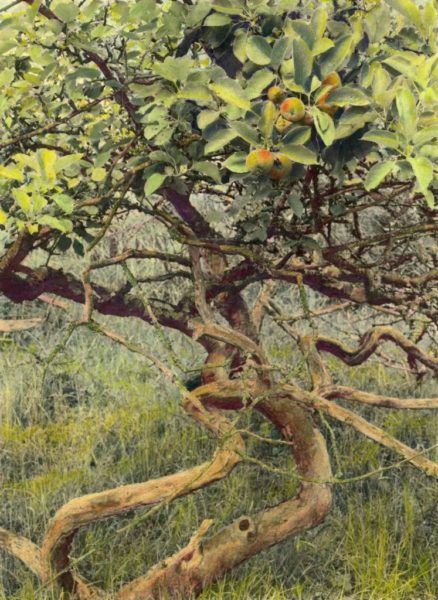

J’entendais le bout d’un stylo tapoter le bois de la table, avec la régularité de ces grosses gouttes de pluie qui tombent à travers le feuillage d’un arbre sous lequel on s’est abrité d’une averse brutale.

« Alors, je ne vois vraiment pas », lui dis-je.

J’entrevis qu’il se renversait sur sa chaise et, la cabrant de ses deux pieds avant, se balançait sur ceux qui étaient demeurés sur le sol. Cela dura quelques minutes, habitées de pensées confuses pour ce qui me concerne, travaillées d’un silence opaque et comme privées d’air, au bout desquelles, interrompant son mouvement, je le vis approcher son visage de moi, avant-bras posés sur la table. Je sentais son regard qui fouillait dans le mien, son souffle qui m’enveloppait comme une ombre nocturne.

« Vous ne faites pas grand effort… Réfléchissez encore un peu, allez…

– Pourtant… dis-je du bout des lèvres.

– Pourtant ?… » répéta-t-il comme en écho, alors que j’essayais péniblement de mettre un peu d’ordre dans mon esprit.

Peut-être, me disais-je, aurais-je dû me ressaisir et protester, feindre, sinon de m’indigner, du moins de m’émouvoir de ce que j’aurais pu présenter comme une injustice, car on peut justement s’émouvoir de ce qui est venu troubler inopinément, un instant, la quiétude où l’on se sentait momentanément protégé, ou le sentiment de son innocence. Il ne m’en laissa pourtant pas le loisir.

« Ne vous désolez pas. Nous avons tout le temps, n’est-ce pas ?… Je vais vous mettre sur la voie, vous allez me comprendre », dit-il, avec les accents bienveillants et quasi fraternels de qui tend sa main à autrui, accomplit la moitié du chemin de la main amie : une histoire d’amour, heureuse ou malheureuse.

Puis il se retira un peu plus loin dans l’ombre où son visage n’était plus qu’un amas de traits imprécis.

« Ce qui, croit-on, commença-t-il, est dû à notre connaissance, n’est pourtant pas donné, ne peut être donné, on tâche de le prendre, ou tâche tout au moins de s’en emparer par surprise, par effraction, intervention brutale, hélas, et quelquefois sanglante. Ce qui suppose violence, inévitable cruauté – qui ont partie liée, je vous l’accorde volontiers, avec l’insoutenable… »

Esquissai-je un geste quelconque ? Une moue de surprise, une grimace d’incompréhension ? Je ne puis le dire, mais sa voix se haussant d’un ton me renfonça dans l’immobilité.

« … Sang que l’on ne voit pas toujours, poursuivit-il, qu’à peine l’on devine pour peu qu’on détourne les yeux, mais sang que l’on estime nécessaire cependant à l’exercice du supplice… Comme sont tout autant nécessaires, vous vous en doutez, les gestes de la mise à vif, de l’énucléation, du remplissage des orbites par une coulée de bitume, de l’arrachage aussi de la peau du visage, du retournement de sa chair sur la nuit de ses origines. Gestes recourant pour cela, et mains dissimulées sous les gants de latex, à quelque lame de scalpel, ou doigts nus, à la corne tranchante des ongles enfoncée dans la face et la décollant par lambeaux… »

Je profitai de cet instant où il reprenait souffle pour avancer :

« Je ne saisis pas trop ce qui… »

Mais déjà il avait repris :

« … Assistant à la mise en œuvre de ce dépouillement et, malgré l’habitude qu’on peut en avoir, ne s’y accoutumant jamais complètement, on ne peut qu’essayer de suspendre le rythme de son pouls, respirant puissamment et retenant son souffle quand la peau se détache, front, yeux et joues, mettant à nu le masque nettoyé comme par une éponge abrasive… »

Il laissa un instant sa parole en suspens, comme pour s’assurer qu’il avait provisoirement verrouillé mon silence et laissa s’égrener ses mots, comme on se confie à regret :

« … Pourtant, je dois vous l’avouer, cet instant d’épouvante passé, loin d’avoir devant soi un rond caillot croûteux, vestige irréductible d’un visage, on assiste parfois, parmi ceux qui résistent le plus stoïquement à la douleur, à l’avènement silencieux d’un masque de bois ou de pierre, sorte de figure impassible, sourdement menaçante, qu’on dirait volontiers venue d’une de ces îles perdues, cailloux jetés sur l’océan, ou de quelque contrée de l’Afrique. Présence énigmatique au regard barbelé d’on ne sait quelle force primitive, plus grave que le hurlement d’un chien dans la nuit du désert, et que nous hésitons toujours à reconnaître comme face cachée d’une sombre et terrible réalité. Celle du refus obstiné, comme définitif, à se soumettre aux lois qui ordonnent l’ordre des choses… »

A ce moment, il se leva, s’écarta de la table, en fit le tour pour s’approcher de moi et, debout dans mon dos, se pencha par-dessus mon épaule :

« Mais avec eux aussi, souffla-t-il près de mon oreille, ce n’est qu’une question de temps… »

Je me rappelle avoir voulu tourner la tête pour apercevoir, ne serait-ce qu’en un clin d’œil le visage de mon interlocuteur, mais déjà, posant sur ma nuque une main que je reconnus lourde et moite, il avait replacé ma tête dans l’axe de la lampe. Je l’entendis marcher un moment dans la pièce, allant jusqu’à la porte, quelques pas seulement, et quelques pas encore avant de revenir, puis tourner les talons, s’éloigner, revenir encore, sans que j’ose une seule fois pivoter sur ma chaise pour observer ce va-et-vient, essayer d’échapper, quelques secondes seulement, à la lumière violente devant laquelle il ne servait à rien que je ferme les yeux puisqu’elle traversait en courtes flammes blanches la membrane de mes paupières. Je finis pourtant par articuler, avec une certaine peine, quand il aurait fallu que je le dise avec plus de vigueur :

« Non, je vous suis pas… Tout ce que vous me dites est incompréhensible, et je n’arrive toujours pas… »

Il était revenu s’asseoir de l’autre côté de la table, silhouette noyée dans l’ombre dont je n’entendais maintenant que la voix :

« … Il n’a pas fallu bien longtemps pour qu’apparaisse aussi chez vous, sur tout votre visage, et au fond de vos yeux, ce sentiment d’une profonde culpabilité, inhérente à la crépusculaire condition de l’homme… Fonds hantés d’éternelle angoisse et sans rachat possible, liée à ce que nous avons été, nous sommes encore et serons. Celle que donne la conscience confuse d’une faute ancienne et irrémédiable, d’un manquement ou d’une insuffisance, d’une indignité, comme peut-être, pourquoi pas encore, d’une déchéance génétiquement programmée… Une promesse d’extinction. Inscrite à cru dans l’écartèlement entre d’où l’on vient et où l’on va. Inexorablement. Comme à travers un espace vide et sans nom où les yeux s’égarent… Une faute métaphysique !… Mais dans le Tribunal des hommes, on doit juger selon la Loi, et pas selon les inventions de la métaphysique.

– Que voulez-vous que je dise ? je ne pus que lui demander. Et de quelle faute voulez-vous parler ?…

– Ne soyez pas aussi nerveux, allons. Ce n’était rien qu’un examen et, qu’à première vue, vous avez réussi. Ici, est justement reçu celui qui n’a pas su, feint plutôt de ne pas savoir, ou qui n’a pas voulu répondre à nos questions. On ne peut plus simples pourtant : Selon vous, pourquoi vous a-t-on amené jusqu’ici ? Que vous reproche-t-on et qu’attend-on de vous ?… »

Je balbutiai :

« Je dois vous avouer que maintenant encore…

– Mais non, me coupa-t-il, justement vous n’avouez rien ! Des riens, des riens ! C’est en cela que vous avez gagné l’accès à l’épreuve suivante… Et vous pensez qu’avec ces riens, ce sera une affaire classée. Mais ce qui est classé pour les enfants ne l’est point pour les grandes personnes… Et en tant que grande personne, vous vous êtes rendu coupable, et depuis des années, de conspiration… »

Il laissa sa phrase en suspens pour juger de l’effet qu’elle faisait sur moi, prendre le temps de mieux scruter mes réactions. Et, sans doute, les traits de mon visage n’étaient-ils, à cet instant-là, qu’un amas d’expressions grotesques mêlant stupéfaction et désir de se soulager de ce rire nerveux qui vous prend quand on vous annonce que l’on vient de vous faire une mauvaise farce. Je ne pus rien dire d’autre que :

« … Pardon… ?

– … de conspiration poétique, susurra-t-il d’une voix lente et comme savourant ses mots, je ne vous l’apprends pas. Ce qui, selon l’avis des juges qui ont étudié votre cas et épluché votre dossier dans les moindres détails, est preuve d’une irréductible prédisposition délictueuse à l’égard de la Loi. »

Décidé, cette fois, à ne plus retenir l’expression de mes sentiments, je me soulevai de ma chaise en écartant les bras, non dans un geste d’impuissance mais dans un mouvement, quelque peu théâtral, de confuse protestation.

« Je vous conseille de rester assis », entendis-je souffler de l’autre côté de la table.

J’entendis encore ouvrir un tiroir, manipuler des feuilles, et le bruit du même stylo qui, sur le bois, reprit son exaspérant goutte à goutte.

« Vous prétendez manipuler une langue qui, paraît-il, serait d’une nature incandescente, en user pour traduire, si l’on vous croit, ce que les mots de la langue commune sont incapables de transmettre ?… Pour tenter de saisir ce que vous autres, les poètes, appelez « la parole tue », « l’énigme de l’irrévélé », d’approcher un « monde entrevu dans sa réalité surprise » ?… Nous en avons pris bonne note en ce qui vous concerne… Mais croyez-vous que nous soyons assez inconséquents pour ne pas essayer de vous arracher, à des fins d’examens soumis à des experts, quelques rognures ou lambeaux de ce qui, nous pensons, est aussi dû à notre connaissance ?…

– Si ce n’est que cela, balbutiai-je, il suffit de me lire… Il n’y a rien…

– … Ou assez fous, quoi qu’il en soit, poursuivit-il, pour laisser des esprits disposer, comme bon leur semble, de la liberté de penser le monde autrement que nous autres l’envisageons et estimons qu’il est ?… »

Je devinai à sa respiration, maintenant régulière et plus ample, que l’interrogatoire avait pris un tournant décisif.

« Mais avant de passer aux étapes suivantes de l’interrogatoire, celles que, tout à l’heure, je vous ai laissé entrevoir, voulez-vous reconnaître que vous êtes poète ?… »

J’entendis un léger glissement à la surface de la table et, dans l’espace de lumière, vis apparaître une liasse de feuilles sur laquelle on avait posé le stylo.

« Et si je refusais de signer ces papiers ? » demandai-je en haussant brusquement le ton, en dépit de toute prudence, sans adresser ces mots à quelqu’un de précis, ou plutôt me les adressai-je à moi-même. L’innocent, ou celui qui s’estime tel, ne se doit-il pas de crier qu’il n’y est pour rien dans ce dont on l’accuse ?… Pourtant il n’y avait, dans tout cela, rien finalement que de prévisible et tout, en vérité, m’en avait prévenu, pour lequel j’aurais m’entourer de plus de précautions. Ne m’avait-on pas maintes fois invité à plus de prudence ?…

Dans la pénombre où tout son être semblait maintenant faire corps avec ce qui n’a plus ni visage ni nom, je crus, effet sans doute de mon imagination ou de mes rétines excédées de lumière, deviner un vague sourire.

« Nous avons tout le temps, je vous l’ai déjà dit, entendis-je la voix chuchoter, comme amicalement sur notre épaule une paume vient se poser. Je vous répète : ce qui est dû à notre connaissance, n’est pourtant pas donné, ne peut être donné, on tâche de le prendre, ou tâche tout au moins de s’en emparer par surprise, par effraction, intervention brutale, hélas, et quelquefois sanglante… »

Le stylo était devant moi, sous mes yeux, à portée immédiate de main. Mais il eût fallu qu’une force inconnue s’empare de mon bras, le soulève comme un tronc d’arbre pour en soulager la paralysie et libérer ma main.

« A votre guise, reprit la voix. Je ne m’étonne en rien de cette forme d’arrogance. J’en ai connu de pires et de plus insultantes encore. »

Un silence passa, traversé par un ange aux lèvres tailladées, aux orbites saignantes et aux mains mutilées, avant que le voix ne reprenne :

« Je ne vous demanderai pas de nous excuser pour la façon dont nous traitons nos interlocuteurs les plus… disons… récalcitrants… Mais apprendre aux victimes à souffrir, et peut-être à mourir dans le respect de leurs maîtres, tel est, vous m’en voyez pourtant navré, le premier souci du bourreau. »

*

Depuis, mais je ne sais depuis combien de jours, puisqu’on me laisse mijoter dans une cellule sans ouverture, j’attends. Sans espérance sur mon sort, mais convaincu pourtant qu’interroger la page blanche demande davantage, exige d’aller au-delà, outre-jour, outre-vie, dans le jour, la vie même, à travers le désert des mots que la pensée recluse et l’homme, dans l’achevé de sa parole, harcèlent d’interrogations, jusqu’à l’anéantissement. Convaincu que cela, aucun couteau enfoncé dans le creux de la bouche, fourgonnant dans la chair de la langue, ne peut nous l’arracher… Attendant aussi que, n’importe quand, et sans m’en avertir, on vienne me chercher. Qu’on vienne m’arracher ce que moi-même je m’efforce, et parfois sans succès, d’arracher patiemment, si possible en douceur, au bourdonnement du silence et au plus profond de moi-même.

Michel Diaz.