Photo : Thierry Cardon

Texte publié dans L’Iresuthe N° 28, octobre 2013.

[Ces deux premiers extraits font partie d’un ensemble de six lettres adressées à Pénélope, Laërte et Télémaque, lettres qui envisagent sous un autre jour et une autre fin le voyage d’Ulysse.]

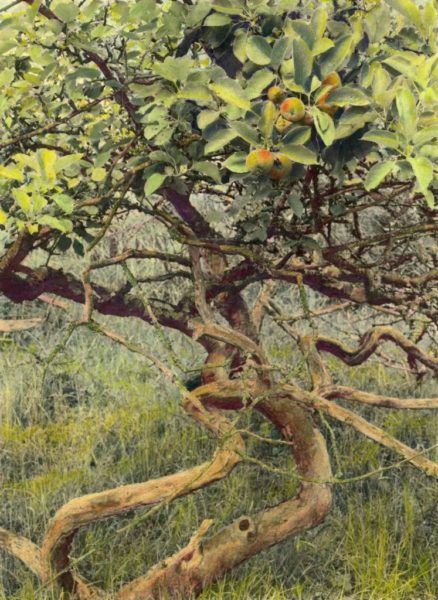

LE VERGER ABANDONNE

I

Première lettre à Pénélope

Temps et distance, comment les abolir ?

La mer qui nous sépare est pleine d’îles et de rêves voraces. Et la chair de nos rêves, souvent, tend à s’ouvrir à l’inconnu.

Et pourtant, dans mon songe d’hier, j’ai revu ce verger, rangées d’arbres tordus que j’avais moi-même plantés à mi-flanc de colline, pour veiller sur la mer.

Nous les aimions, oliviers, amandiers et figuiers, ces troncs déjà robustes aux branches surchargées de fruits quand s’annonçait l’automne. Dans leur ombre tu te couchais, abandonnée comme une barque neuve et creuse dans laquelle je me glissais. C’était, pour nous, comme un pays qui ne savait que l’éternel, sur lequel régnaient le soleil et la magnifique lenteur des nuages.

Je l’ai revu encore, dans mon rêve de cette nuit, silhouettes trapues, brûlant par flammes courtes qu’une pluie d’orage soudain étouffait. Et c’était comme si l’épée du temps, qui rôde et frôle toutes choses, s’était un instant suspendue, y ayant cherché là, inutilement, le lieu où s’arrêter pour vaincre.

Ne serait-ce pas un signe du ciel, comme un heureux présage ?

Ô mon épouse aimée, si faible est la distance entre nos corps, malgré le temps qui nous sépare, que dans l’hésitation de la lumière qui se lève chaque matin sur nos couches orphelines, lourdes des cendres de la nuit, je ne puis qu’avoir l’illusion de renaître dans la respiration de deux êtres qui dorment, tête posée de l’une au creux de l’épaule de l’autre.

J’écoute ce silence, comme une joie que j’ai aimée, qui passe au loin tel un rameur sur la mer aux écailles brillantes.

La dérive qui m’a emporté dans la grimace disgracieuse du lointain et son rire difforme, je ne pourrai y mettre un terme que quand je reviendrai dans mon verger, affamé de partielle amnésie, après dix années de tueries, de souvenirs affreux à effacer, et dix autres d’errance. Et je sais qu’il n’y a que ces troncs tourmentés et les contorsions de leurs branches qui sauront me parler de ta fidélité.

Qu’aurait-il donc fallu pour que je ne vous abandonne pas ?… Que l’air, là-bas, y fût à peine un peu plus tendre ? Un peu plus rose la couleur des crépuscules ? Ta main sur moi un peu plus lente et tes doigts seulement un peu plus audacieux ?… Pourtant, loin d’eux, en vérité, et loin de toi, je n’ai pas plus appris que ce que l’on apprend à côté d’une source sans eau, sinon le glaive et le tranchant d’une lune guerrière, la patience, la ruse des sièges et les heures d’orgasme des champs de bataille.

Je repense à mes arbres abandonnés, comme à du bois promis au feu, flammes qui veillent seules au bord du temps désert où s’éternise mon absence. Ces arbres que les ans ont malmenés entre leurs griffes, rudement je suppose. Mais dont les branches et les feuilles, je suppose encore, menacées constamment par l’assaut forcené des ronces, s’obstinant vers le jour au prix de leur salut, comme des mains têtues, ne s’agrippent qu’à la lumière. Je repense aussi à leurs fleurs fragiles qu’aucune lame ne trie plus, promesse d’abondance que la brise, d’on ne sait où venue, déjà disperse, à peine écloses.

Pardonne-moi, très chère aimée, ce que je vais te dire.

Entre eux, d’abord, il me faudra demeurer seul, dans leur présence consentante. Car mon impatience de les revoir et de renouer amitié avec eux, de nous retrouver, toi et moi sous leur ombre, pour y joindre nos doigts, vivants ou morts, sous un ciel assailli par les cris des oiseaux, est toujours devant moi, sculptée comme une proue de bois massif dans la certitude de mon retour.

Sache pourtant cela : touché par d’autres lèvres, retenu par des bras de lianes où mes membres déjà mollissaient de vieillesse, je n’ai jamais appartenu à qui voulait me retenir, pas plus que l’eau du fleuve n’appartient à ses rives. Je n’ai jamais appartenu qu’à toi, à nos épaules confondues dans la tendresse de l’étreinte, et à nos hôtes silencieux, à leur voûte de feuilles légères, immobiles dans la lumière d’un midi crépitant sur le brasier duquel s’est longtemps consumé tout désir d’aventure.

Que d’espace parcouru depuis l’âge où, enfant, je menais les chèvres brouter dans les bois de cistes et de chênes nains ! Depuis celui où tu m’offris tes cuisses écartées et où je contemplais le mystère entrouvert de ta chair, les joues serrées entre tes blancs genoux !

Celui que je considérais comme mon royaume s’est peut-être effondré sous les coups des pillards ou sous les menaces du vent. Ce roi, dont je ne suis peut-être plus qu’une ombre, n’est peut-être plus que verbiage d’homme soûl du grand large, clapotis persistant de vagues comme les remous des abeilles autour d’un pot de miel.

Je n’en crois pourtant rien, et la bravade du héros a aujourd’hui cédé la place à la seule vigueur intérieure. Le chemin qui va d’un bout à l’autre n’est-il pas fait pour qu’on pose toujours les mêmes questions, qu’on sonde dans la même et toujours douloureuse recherche de Soi et de l’Autre ?…

Rudoyé par les flots infidèles, je suis seul rescapé d’un naufrage qui, j’en suis sûr, est le dernier. Me voilà presque parvenu, j’en suis certain encore, au bout de ce chemin dont tu es la dernière question et l’ultime réponse. Ton baiser sur mes lèvres arides, desséchées par le sel des embruns.

Je te vois. Et j’évoque tes bras lointains qui m’initièrent à la nudité.

Tu te tiens immobile, me regardant, depuis le seuil de cet espace que tu n’oses pas franchir. Les années sont là, non entre nous, mais en nous rassemblées. Et je sais maintenant le temps pour aller de ma vie à la tienne, le peu de temps qui l’un de l’autre nous sépare désormais.

J’ai encore l’odeur de toi sur le corps, sur la langue le goût de tes deux seins d’eau lisse, et le souvenir de tes mains, chandeliers d’ombre fraîche qui faisaient pour moi des ailes d’oiseaux sur l’envers de la nuit. Je garde en moi la sensation exacte de ta peau si fine, au fond des yeux la lente danse de la lampe dans la profuse niche de lumière qu’abritaient tes cheveux, et ta façon de rire et de t’abandonner, vivante, au feu de mes enlacements…

Quand allons-nous retrouver ?

Mais m’accepteras-tu comme aujourd’hui je suis ? Seulement tel que tu me crois encore ? Oserai-je, pauvre et nu, me présenter de nouveau devant toi ?…

Aussi, je parlerai d’abord aux arbres qui m’attendent et à leur infinie patience qui n’a d’égale que le tienne. J’oserai enlever devant eux mon masque usé par la fatigue du voyage. A eux, d’abord, je dirai tout de mes longues années d’absence. C’est d’eux, d’abord, que j’attendrai indulgence et pardon.

Eux, me raconteront le délaissement et la solitude. L’attente sans repos de l’esprit ni du cœur de qui ne finit jamais de revenir. Les interminables travaux de tes doigts solitaires, qui brodent et débrodent sous la cape ténébreuse de l’absence, et leurs caresses dans la grotte intime de ton désir. Et mieux qu’avec des mots humains ce sont mes arbres qui sauront me dire, sans amertume ni reproche, tout ce qu’un homme dépouillé désormais d’orgueil, plus désarmé qu’un nouveau-né sous le regard sans complaisance de ses juges, est capable d’entendre.

Je serai devant eux plus humble que leurs fruits, offerts au seul bec des oiseaux, aux festins des insectes, plus simple que la neige qui les recouvrit, plus démuni qu’un pèlerin devant le rire de la foudre, plus pauvre qu’une Troie en flammes.

Je ne défendrai rien, devant eux, de ce qui put jeter quelque étincelle sur mon nom et le faire briller d’une gloire bien incertaine. Devant eux, je ne plaiderai rien de ce qui pourrait me laver de la faute de l’abandon. A eux seuls, je confesserai le remords de mes trahisons, confierai ma réserve intacte d’amitié, le diamant de ma reconnaissance, et à toi je réserverai, si tu le veux encore, les gestes brûlants de l’amour. C’est à eux que tu remettras ta confiance.

Et c’est à toi, à travers eux, que je confie mon sort.

Ainsi, je le voudrais. Sûr qu’en dépit de tout la joie survit au plus sombre des rêves.

Je te dis tout cela d’inflexible pensée, les doigts comme posés sur la corde de l’arc, non meurtriers ni avides d’aucune vengeance, mais repentants, prêts à lâcher la flèche qui ira se ficher dans le cœur de cible de nos destins.

Cette flèche ardant de désir qui ira se planter aussi au plus intime de toi-même.

II

Première lettre à Laërte

J’espère que j’embarquerai bientôt. Dès que de l’opportunité je pourrai saisir à pleins poings la crinière, m’agripper aux épaules des vents favorables. Ce sera, je l’espère, la dernière fois où je me retournerai sur mon départ.

Et, d’ailleurs, me retournerai-je ?…

Le sage dit que l’on ne doit jamais quitter un lieu où l’on a planté son verger. Mais moi je n’ai quitté ce lieu que pour y revenir. Je te l’écris, confiant en mon retour, bien que j’ignore, mon vieux père, si tu vis encore. Ou, plutôt, je serais censé l’ignorer, n’était que si je m’en remets, une fois encore, à l’eau songeuse et noire de mes rêves et aux mots des devins consultés, les images qui viennent combler la cruelle absence de toute nouvelle ne font qu’alimenter non l’espérance mais le sentiment, sinon la certitude que tu es toujours de ce monde.

Ces brefs messages, d’un lieu à l’autre concordants, prononcés par des bouches d’ombre et lus dans la fumée des sacrifices, me délivrent des sourdes angoisses, en tout cas pour un temps, que la sage apparence de mon attitude, ou la désinvolture feinte de mon ironie, ont fait mine d’apprivoiser et de maintenir à distance pour les masquer.

J’ai remis mon sort à l’errance, aussi bien que mon souffle, dispersé par le grand vent du large sur les sillons liquides de la mer. Et sans doute t’es-tu bien souvent demandé, peut-être même chaque soir, te tournant vers la nuit qui tombe, si je reviendrais un beau jour aborder à notre île. Si l’on pouvait encore me compter au nombre des humains que la mort et ses ombres blanchâtres et enjôleuses ont encore épargnés.

J’ai beaucoup voyagé, et appris aussi à connaître la vanité de ces illusoires nécessités que fait miroiter le désir de toujours aller plus avant, et comment la curiosité, une fois satisfaite de son objet, n’aspire qu’à tourner les yeux vers d’autres objets inconnus. Car à qui se nourrit des hasards de l’errance et de l’aventure, la mer est infinie et le monde ouvert comme un fruit.

Pour ce qui me concerne, je n’éprouve ni jouissance ni complaisance à me remémorer toutes les étapes de ce long chemin en zigzags qui m’a mené si loin de vous. Je n’éprouve, à vrai dire, ni regret ni nostalgie de ce que j’ai quitté à chacune de ces étapes. Je n’ai de lancinante nostalgie que pour ce point d’attache que me sont ma terre et les miens.

Car, vois-tu, enroulé de vent tiède, au cœur des nuits d’une contrée lointaine, je regardais l’herbe dormir et toujours je songeais à vous, cherchant la pierre la plus dure pour y reposer ma tête, parce que le jour était long à venir et qu’il me répugnait pourtant de céder au sommeil.

Ton accueil ne sera qu’une perplexité. Un déséquilibre de l’âme qui sera le signe profond de ton trouble.

Et c’est ce trouble-là que je m’efforcerai de dissiper.

Quand je serai là, devant toi, la barbe longue et sale, les cheveux encroûtés de sel, le visage tanné par les vents et des rides au pli des yeux, tu me demanderas mon nom. Comme tu me demanderas si je suis celui que tu attendais, et non ce misérable aux yeux décolorés par le sel de la mer.

C’est la légitime question à laquelle la réponse ne peut être que oui ou non. Des noms, je te dirai, j’en ai eu dix, vingt, et j’ai même porté celui de Personne. Mais même s’il a pris le nom de Personne, ce quelqu’un est une personne dans laquelle vit un autre nom. Pour ma part, il n’y en a qu’un, celui dans les langes duquel je suis né et celui dans lequel on fermera mes yeux, que tu avais choisi pour moi.

Pourtant, je ne dirai ni oui ni non. Impossible de dire de telles choses en l’absence de toute preuve.

D’abord, le bruit de la question, et c’est le mot qui manque qui résonne le plus longtemps entre les parois de son crâne. Car comment être vrai ? Etre aussi prêt de toi et ne rien pouvoir dire ?… D’ailleurs, pourquoi parler, puisque les oiseaux même se tairont pour écouter le battement hésitant de nos cœurs ? Que nos yeux s’épieront du haut de leur muraille crénelée ?… Aussi, mon nom, j’en tracerai du bout de mon index les lettres qui le forment, à même la poussière, ou dans le creux aveugle de ta paume.

Je te demanderai ensuite, plus simplement, de me suivre au verger.

Le chemin qui y mène est abrupt et difficile son accès. Il y a une montée dans laquelle chaque pas compte presque autant qu’une dizaine d’autres sur un terrain égal et plat. Et après, tu verras…

Une rambarde sous la main te permet d’attendre un moment entre chaque pas que tu fais, chaque marche gravie. Je te dis là ce que je vois, puisque ce que je vois avec les yeux de la mémoire, je le connais pour l’avoir vu avec mes yeux de chair. Un banc, aménagé en haut des marches, une planche large et épaisse posée sur de gros blocs de pierres, te permet de t’asseoir et de reprendre souffle.

Tu viendras avec moi Tu devras venir, je t’y aiderai en te soutenant de mon bras. Tu verras…

Tu me demanderas ce que je sais. Je te dirai que je ne sais rien d’autre que ce que je sais depuis presque toujours. Depuis qu’avec ton aide, presque un enfant encore, j’ai défriché ce lieu, par toi donné à mon usage pour y planter mes arbres.

C’est en gravissant cette pente qu’un jour une des lanières de ma sandale a cassé. T’en souviens-tu ?… Tu t’es penché sur moi et a rattaché la lanière, interrompant ton geste à cause d’un vol de passereaux jailli des arbres.

Tu me demanderas ce que tu veux savoir et ce que tu attends de moi, où je manque à l’image que tu avais de moi. Quel morceau du puzzle te manque ? Quelle pièce détachée ? Ou quelle scène d’une pièce de théâtre où je serais censé te donner la juste réplique ? Quelle intonation de ma voix, quel geste familier, quelle formule machinale, quel réseau de veines, d’artères, de nerfs, d’écorché ?…

Tu me demanderas, pour autre preuve, les paroles que nous disions quand nous restions sur place jusqu’à la tombée de la nuit, et je te les dirai. Comme je te dirai, avant même d’y pénétrer, les dimensions exactes du verger, le nom des arbres qui le peuplent et de quelle manière rangés. Il n’y a rien que je ne puisse omettre de ce qui était là, à moins que tout à coup ma mémoire défaille et qu’en cet homme qui m’aurait volé jusqu’aux inflexions de ma voix se soit glissé un imposteur.

A mon départ, je t’ai nommé gardien de ce verger. Chargé d’en interdire à quiconque l’accès, de le laisser jouir de la sauvagerie qui s’en emparerait bientôt, sûr alors d’un retour qui ne saurait tarder.

A toi, je l’ai confié, à toi qui m’as appris à veiller sur mes arbres, à en tailler les branches inutiles, à couper les bourgeons et les fleurs en surnombre, comme aussi à tirer une table d’un arbre ou un lit d’un tronc d’olivier, ou du silence le mot juste qui accable ou récompense de la tâche bien accomplie.

A toi qui, je le sais, a su garder un coin de jour au bout de ton interminable attente, coin de jour que tu auras su cultiver le plus généreusement possible pour faire un peu de place à l’espérance de nos retrouvailles.

Je me souviens que tu m’as dit, un jour, que tu imaginais assez aisément un pays où l’on pourrait vivre suffisamment, sans inquiétude, du travail de chaque jour. Nous vivrions, ni plus ni moins nus qu’avant, sous un soleil peut-être un peu moins honteux, les mains lissées aux plantations paisibles.

Tu m’as même dit en riant que tu aurais aimé ressembler à un arbre, un de ces humbles arbres du verger, pour n’avoir plus entre toi et le vent, l’eau, le ciel, la terre, cette patiente servitude vissée sur chacun de tes jours.

Tu aurais aimé devenir, au terme de ton temps terrestre, un de ces figuiers aux branches tordues, pleines de voix mobiles et de souffles de feuilles, un de ces oliviers agrippés aux parois de l’azur, puisque il n’y aurait rien eu, à compter de cet instant, qu’il ne te fût permis d’espérer. Puisque tu n’aurais entendu en toi que la pulsation lente et harmonieuse de la sève au gré des saisons. Et rien n’aurait été perdu, puisque au-delà de cette agonie constamment détournée en promesses d’abondantes récoltes, tu aurais seulement travaillé à pousser ta racine et agiter tes feuilles.

Tu aurais su que tu n’étais pas seul, qu’en fin de compte tu allais vers des amitiés végétales, plus puissantes et fiables que les humaines, par un chemin aussi simple que celui qui mène à travers le temps la course des planètes.

Peut-être es-tu entré, au fil des ans qui s’écoulaient, dans cette quiétude espérée, dans le mutisme d’un secret que tu sauras me faire partager ?

Peut-être as-tu vieilli comme cet olivier, confiant chacun de tes jours aux caprices du vent, de l’eau, du ciel et de la terre, t’en remettant à eux tant que durera le soleil au-dessus de ta tête ?

Jusqu’à ce que tu me revoies, retourné parmi vous sain et sauf, que tu te couches alors au sillon des fatigues où la vie s’éloigne et se perd sans un balancement.

MD.