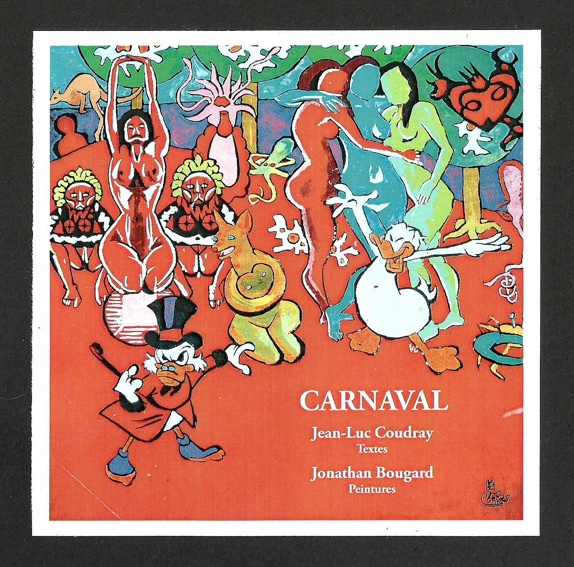

CARNAVAL

CARNAVAL

Textes de Jean-Luc Coudray, peintures de Jonathan Bougard, Editions du Petit Véhicule

Article publié dans la revue Diérèse N° 77 (automne-hiver 2019)

Ce petit livre nous donne à voir et à lire, dans leur disposition en vis à

vis, 20 tableaux de J. Bougard accompagnés de 20 courts textes en prose

de J.-L. Coudray.

Dans sa préface à l’ouvrage, Luc Vidal écrit: « Jean-Luc Coudray a

longuement observé les oeuvres de Jonathan Bougard. Par ses textes-poèmes

il dit les forces telluriques qui envahissent les tableaux du

peintre. » Et plus loin il ajoute: « Je suis touché par cette profusion, par

cette vivacité offertes par les visions et les gestes du peintre. Les couleurs

vives choisies font l’amour à la terre et au ciel. Je suis ému par la traduction

en mots de cet univers de fête. » Il est vrai encore que la peinture de Jonathan

Bougard, qui fait aussi sa part au fantastique (en usant d’un bestiaire

nombreux, improbable mais a priori jamais inquiétant), nous propose une

imagerie délirante, tout entière soumise aux jeux de ces métamorphoses où

masques et visages se confondent, où les corps déformés sont tout autant

figures fantasmatiquement érotiques que traduction d’une innocence

originelle qui s’exalte dans l’exubérance de la danse. Corps de femmes

surtout, qui échappent le plus souvent au réalisme de la représentation et

aux lois de la pesanteur, deviennent corps jaillis d’un imaginaire hérité de la

richesse de ces « arts premiers » océaniens ou africains qui jouent sur la limite

et sur la confusion de la figuration animale et humaine, pour mieux déjouer

les lois de l’anthropomorphisme, et nous donner à voir ici, dans son élan

de « force primitive », le pouvoir absolu de la femme, déesse-mère ou

tentatrice, détentrice de ces mystères, maîtresse des désirs de l’homme. Un

pouvoir que celui-ci n’a jamais cessé, au fond, de craindre et de vouloir

s’approprier en faisant de la femme l’objet de sa domination. Mais « Les mots

du poète, écrit encore Luc Vidal, abordent aussi l’art de peindre de J.

Bougard, cet art de mettre sur le même plan et des plans différents les formes

et les couleurs, les forces sensuelles et les forces mystiques du ciel et de la

terre, les forces du monde végétal et les forces du monde animal. » Et en effet,

dans ces tableaux, comme nous le disions plus haut, règnes humain,

animal, végétal, se trouvent non juxtaposés, mais confondus et alignés

dans une même perspective de regard et de pensée qui nous renvoie à une

vision mythique du monde, celui où hommes, animaux et plantes se

partageaient le même espace et parlaient une même langue.

Il nous semble pourtant que J.-L. Coudray ne se contente pas de poser ses mots sur les images de J. Bougard, mais nous en propose une relecture qui se superpose à celle des tableaux, sans en détourner ni en trahir le sens, mais en y ajoutant un angle de regard qui ouvre à d’autres interprétations.

Il nous semble pourtant que J.-L. Coudray ne se contente pas de poser ses mots sur les images de J. Bougard, mais nous en propose une relecture qui se superpose à celle des tableaux, sans en détourner ni en trahir le sens, mais en y ajoutant un angle de regard qui ouvre à d’autres interprétations.

« Brusquement, écrit le poète dès les premières lignes de son texte, la nuit ne succède plus au jour. Le temps devient un ornement. Une fête permanente s’installe. La vie se change en tapis. Il ne reste que des rois, des reines, des animaux. La métamorphose a balayé les secrets. (…)

L’abondance du bonheur arrête tout. Le monde est exposé comme un spectacle. » Le temps semble arrêté, comme enrayé, comme échappant soudain à la tyrannie des horloges, la vie ne semble plus aussi que ce présent perpétuel où la mort ne pèse plus rien, comme aux débuts du monde où toute préoccupation existentielle n’était que superflue. Ce monde est, dans l’évidence de sa transparence, sans profondeur et sans

relief, comme figé dans le spectacle de sa propre joie: « Le monde nouveau

est plaqué. Pas de coulisse, pas de dieu, pas d’infini. Une géométrie du

visible, de l’aveuglant. Un hurlement qui sature tout. Pas d’hésitation, pas de

doute, mais le grouillement de l’humain, jusque dans la plus humble

fleur. Un monde tapisserie, qui explose en surface. » Autrement dit, nous

sommes là au seuil d’une nouvelle ère et d’un « monde nouveau ». Et J.-L.

Coudray écrit, un peu plus loin, « Gestation et digestion se confondent. Le

monde prépare un avenir et l’enterre en même temps. » Voilà des mots qui

nous invitent à déplacer notre lecture des tableaux de J. Bougard du plan

mythique au plan de l’utopie, c’est-à-dire d’un monde qui disparaît au profit

d’un autre dont on ne peut rien préjuger encore, mais seulement jouir de ce

qu’il donne à vivre et durablement espérer : « On attend la catastrophe

comme une délivrance. Cela peut être un orage, une naissance, un

excrément. » Et le poète d’ajouter: « La joie est un déchet. C’est le trop d’un

autre monde, le débordement d’un ailleurs. Elle est étrangère, intoxicante,

douloureuse. Tout est devenu luisant, métallisé, trop pur. Les femmes sont

un inextricable tatouage. Elles sont refus, renvoient l’incompréhensible à sa

source. » Vision d’un monde d’innocence et de fête archaïque où la danse

exaltée des corps nus a des accents macabres.

Car il nous faut bien nous interroger sur ce que J.-L. Coudray désigne

de manière récurrente comme ce « nouveau monde ». Ses textes nous invitent

à y lire quelques réponses. Parler d’un « nouveau monde » où « gestation et

digestion » sont de même nature laisse supposer que celui-ci remplace un

ancien monde dont la fin (involontaire ou provoquée) a ouvert la porte à

d’autres possibles. Car toute re-naissance contient aussi la possibilité de

n’être qu’un ratage qui ne produirait que des fèces.

La fin d’un monde est, on le sait (l’Histoire nous l’a dit assez) une ère

de chaos, dernier acte des soubresauts qui préfigurent une disparition

définitive, avant l’avènement de la mort collective ou du Rien, ou n’est que

l’avant-scène nécessaire d’une renaissance d’où tout pourra, et autrement,

jaillir (le meilleur, on l’espère, comme le pire, toujours possible). Quelque

chose se passe qui s’est, provisoirement, suspendu dans un état de « l’entre deux » qui prendrait des allures de garden-party primitive ou de retour aux

origines – origines réinventées, on dirait bricolées, sur les gravats d’un

monde ancien.

Et c’est là que le titre de « Carnaval » donné à cet ouvrage ne peut que nous

interpeller. Car le carnaval, depuis longtemps, est cet événement (dans

certaines cultures) qui donne l’occasion, sous le couvert des masques et

des déguisements, de contester l’ordre établi, d’instaurer (provisoirement)

un nouvel ordre de pensée en renversant le cours des valeurs

et des choses. En ce sens, le carnaval est lui-même chaos, mimé ou

anticipé, et bouleversement d’une vision du monde. La joie et le délire

de la danse s’y invitent, comme le grotesque, le laid, la monstruosité,

l’innocence accouplée au désordre et la faim d’autre chose à l’effroi de ce

qui pourrait advenir. C’est en suivant cet angle de regard que les peintures

de Jonathan Bougard nous semblent plus proches des images de liesse

carnavalesque qu’a peintes James Ensor ou des « défigurations » de Picasso

(dans Les demoiselles d’Avignon, par exemple) que des images (faussement)

édéniques du Douanier Rousseau ou des peintures marquisiennes de

Gauguin qui nous proposent un retour à l’innocence primitive dont on sait

qu’elles ne sont que celles, nostalgiques, d’un paradis irrémédiablement

perdu.

C’est en ce sens, encore, que les tableaux de Jonathan Bougard peuvent

laisser planer une sourde inquiétude, que les textes de Jean-Luc Coudray

se chargent d’infuser. « Les invités pénètrent dans le harem. Des dieux

cosmonautes avec des yeux de poissons gardent les femmes. Les mains

liées par des contes enfantins, elles attendent. Les hommes sont là mais

les femmes font face. Les hommes ne peuvent rien, les femmes sont

déjà peintes. » Ce sont là les dernières phrases du livre. Nous sommes

bien au seuil d’un « nouveau monde ». Dans l’attente de quelque chose qui

prendrait les couleurs d’un « éternel retour » et dégage déjà des parfums de

la tragédie humaine.

Michel Diaz

Passants, celui d’Antoine Emaz, à partir du regard qu’il pose sur ces quelques passants aperçus là-bas, sur la plage, loin, interroge cet horizon laissé derrière nous par les années : passants/rien d’autre//mais assez pour lever en tête/après leur passage/d’autres passés/que l’on poursuit de l’œil dedans/alors que l’espace est devant/vide/à nouveau. Mais il interroge ces lieux de sa mémoire (ces lieux comme des linges/de paysages serrés enserrant/dans leurs plis/ce qui n’est pas passé du passé) que pour n’y voir, à travers ses brumes, dans les ruines des souvenirs, que des silhouettes fantomatiques, comme des fragments d’êtres, pas plus/des ombres/des bouts, des traces de visages, ce qui tant bien que mal subsiste autour des trous de souvenance : le passé n’est que paysage d’eau de cologne/éventée si on veut/avec des vagues/les mêmes/pas les mêmes//on ne s’y retrouve pas. Mais si le passé n’est plus qu’incertain, déchiré (l’avons-nous bien vécu ?), plus tard n’est pas encore (et d’ailleurs sera-t-il ?); ne reste que la mince ligne du présent, sur laquelle on avance en prenant soin de ne pas perdre l’équilibre, en essayant de retenir ce que l’instant, dans son écoulement, nous donne à voir du monde : on ne sait comment faire/pour bloquer les deux yeux//dedans dehors//malgré tout l’effort/ça passe//trop poreux. Mais même le présent, cette poreuse ligne de partage entre ce qui n’est plus et ce qui va venir, est espace d’un être-là sans espoir et sans force : revenir seulement aux vagues/leur calme lancinant fatigué/à marée basse/leur énergie qui se replie. « Le vent se lève…! Il faut tenter de vivre ! » écrivait Paul Valéry auquel A. Emaz semble répondre : on marche et ça suit les pas le corps se poursuit/dans une mécanique d’être qui grippe un peu/cahote/ne va plus de soi/vers plus loin tout à l’heure demain d’autres jours.

Passants, celui d’Antoine Emaz, à partir du regard qu’il pose sur ces quelques passants aperçus là-bas, sur la plage, loin, interroge cet horizon laissé derrière nous par les années : passants/rien d’autre//mais assez pour lever en tête/après leur passage/d’autres passés/que l’on poursuit de l’œil dedans/alors que l’espace est devant/vide/à nouveau. Mais il interroge ces lieux de sa mémoire (ces lieux comme des linges/de paysages serrés enserrant/dans leurs plis/ce qui n’est pas passé du passé) que pour n’y voir, à travers ses brumes, dans les ruines des souvenirs, que des silhouettes fantomatiques, comme des fragments d’êtres, pas plus/des ombres/des bouts, des traces de visages, ce qui tant bien que mal subsiste autour des trous de souvenance : le passé n’est que paysage d’eau de cologne/éventée si on veut/avec des vagues/les mêmes/pas les mêmes//on ne s’y retrouve pas. Mais si le passé n’est plus qu’incertain, déchiré (l’avons-nous bien vécu ?), plus tard n’est pas encore (et d’ailleurs sera-t-il ?); ne reste que la mince ligne du présent, sur laquelle on avance en prenant soin de ne pas perdre l’équilibre, en essayant de retenir ce que l’instant, dans son écoulement, nous donne à voir du monde : on ne sait comment faire/pour bloquer les deux yeux//dedans dehors//malgré tout l’effort/ça passe//trop poreux. Mais même le présent, cette poreuse ligne de partage entre ce qui n’est plus et ce qui va venir, est espace d’un être-là sans espoir et sans force : revenir seulement aux vagues/leur calme lancinant fatigué/à marée basse/leur énergie qui se replie. « Le vent se lève…! Il faut tenter de vivre ! » écrivait Paul Valéry auquel A. Emaz semble répondre : on marche et ça suit les pas le corps se poursuit/dans une mécanique d’être qui grippe un peu/cahote/ne va plus de soi/vers plus loin tout à l’heure demain d’autres jours. Cette difficulté à habiter sur la crête de l’éphémère et à être pleinement dans l’instant, c’est encore ce que nous dit Raphaële George dans Les nuits échangées. Le jour, en sa lumière crue, nous laisse, chaque matin, au seuil d’une injonction à être et d’une violence dont nous ne savons pas toujours quoi faire ni comment l’affronter, d’autant que, écrit-elle, seule avec les déchets du jour/le corps se ferme/se rapetisse. La nuit est peut-être promesse d’une autre vérité que le jour lui/nous dérobe, alors il lui faut tendre vers ces yeux cachés/derrière les miens,/les miens vrais/quand la nuit/juste avant le sommeil/me les restitue. Car la nuit, quand elle prend son épaisseur, c’est le temps se retrouver, au sein d’une conscience calme, Ne plus voir/S’entendre battre. Etre ainsi au plus près de son corps, au plus près de soi-même, et se sentir vivant dans la proximité d’une parole qui serait l’égale d’une regard. Alors dormir, s’avancer vers le fond/avec l’espoir/que demain nous sauve/et nous rende/cette vie manquée la veille. Mais la nuit est aussi cet espace de fragile salut dont le sommeil hésite à nous donner les clés. Reste cet entre deux de rêverie dont on ne peut se satisfaire, parce qu’il est aussi ce fil d’équilibriste dont on sait qu’il va rompre. Le réveil, le retour à la vie ordinaire, est toujours un retour manqué. Ouvrir les yeux c’est, écrivait A. Emaz que je citais plus haut, se retrouver dans cette mécanique d’être qui grippe un peu, cahote (et) ne va plus de soi. A quoi R. George semble ajouter : En ouvrant les yeux/on ne crie pas. Et si l’on ne crie pas, c’est qu’il faut au cri une force dont on ne se sent pas toujours capable. Comme nous accable une faute aussi ancienne que nous-mêmes. Alors encore, les derniers mots de son poème : quand je borde le lit,/je saisis bien ma lassitude./Le sommeil ne m’a pas acceptée,/je suis demeurée dans le péché d’être./Victime encore de la présence/qui me précède.

Cette difficulté à habiter sur la crête de l’éphémère et à être pleinement dans l’instant, c’est encore ce que nous dit Raphaële George dans Les nuits échangées. Le jour, en sa lumière crue, nous laisse, chaque matin, au seuil d’une injonction à être et d’une violence dont nous ne savons pas toujours quoi faire ni comment l’affronter, d’autant que, écrit-elle, seule avec les déchets du jour/le corps se ferme/se rapetisse. La nuit est peut-être promesse d’une autre vérité que le jour lui/nous dérobe, alors il lui faut tendre vers ces yeux cachés/derrière les miens,/les miens vrais/quand la nuit/juste avant le sommeil/me les restitue. Car la nuit, quand elle prend son épaisseur, c’est le temps se retrouver, au sein d’une conscience calme, Ne plus voir/S’entendre battre. Etre ainsi au plus près de son corps, au plus près de soi-même, et se sentir vivant dans la proximité d’une parole qui serait l’égale d’une regard. Alors dormir, s’avancer vers le fond/avec l’espoir/que demain nous sauve/et nous rende/cette vie manquée la veille. Mais la nuit est aussi cet espace de fragile salut dont le sommeil hésite à nous donner les clés. Reste cet entre deux de rêverie dont on ne peut se satisfaire, parce qu’il est aussi ce fil d’équilibriste dont on sait qu’il va rompre. Le réveil, le retour à la vie ordinaire, est toujours un retour manqué. Ouvrir les yeux c’est, écrivait A. Emaz que je citais plus haut, se retrouver dans cette mécanique d’être qui grippe un peu, cahote (et) ne va plus de soi. A quoi R. George semble ajouter : En ouvrant les yeux/on ne crie pas. Et si l’on ne crie pas, c’est qu’il faut au cri une force dont on ne se sent pas toujours capable. Comme nous accable une faute aussi ancienne que nous-mêmes. Alors encore, les derniers mots de son poème : quand je borde le lit,/je saisis bien ma lassitude./Le sommeil ne m’a pas acceptée,/je suis demeurée dans le péché d’être./Victime encore de la présence/qui me précède.