Introduction à l’ouvrage consacré au peintre Alain Plouvier (à paraître en mai 2020 aux éditions Gang)

Introduction

Dans la paix des tumultes

Le paysage intérieur d’un peintre, celui qui ressortit de sa géographie intime, qu’il a nourri de l’expérience des artistes qui l’ont précédé, est aussi bien celui qu’il a modelé dans la fréquentation des livres. Alain Plouvier est, quant à lui, lecteur de poésie. Quoi d’étonnant à ce que l’on trouve, dans les rayons de sa bibliothèque, des ouvrages de Novalis, de Rilke ou Pessoa, de Whitman ou Ginsberg, de Char ou de Michaux ? A ce qu’il en copie de longues citations dans ses carnets ? A ce qu’il tienne, en son intimité, à la présence des poètes, comme à des ombres tutélaires, à la voix de ceux-là qu’on peut considérer comme des ingénieurs des rêves ? Quelques mots, une phrase, respectueusement recopiés sur une page, recueillis sur un bout de papier, dans une écriture sans hâte, précieusement rangés, qu’il va chercher comme une friandise et qu’il nous donne à lire comme l’on confie un secret, lui suffisent quand il veut nous parler de son travail de peintre, tenter de dire de son œuvre ce que sa pudeur le retient toujours de formuler, avec ses propres mots, ou qu’il ne saurait formuler qu’avec des mots, il le sait bien, qui ne resteraient qu’en-deçà des lignes de force qui en sont le vecteur. Quoi d’étonnant ? Car la démarche picturale d’A. Plouvier est bien démarche poétique.

La poésie, il le sait bien encore, est comme le ciel, immense et changeante. Comme ces espaces qu’il ouvre dans ses tableaux (et qu’on devine sans limites), elle peut apparaître chargée de signes, comme autant de formules énigmatiques, de questions sans fin. Ou transparente, si on sait l’approcher avec des yeux et un esprit qui l’apprivoisent, vaste interrogation ouverte sur un rien qui n’est pas rien, ouverte sur une « transcendance ». Ainsi, tout comme le fait la langue poétique, celle, plastique, d’A. Plouvier, délivre en fait le témoignage exacerbé d’un sentiment des signes picturaux qui s’apparente à cette course incessante du temps que semblent figurer les nuages cherchant un sens dans le ciel. Comme si le passage des nuages, ou comme si ces signes que le peintre nous donne à voir, à lire, indéfiniment répétés, semble-t-il, mais indéfiniment changeants et indéfiniment autres, inscrivaient une durée dans le battement infini du temps. Pour y ouvrir quel sens ?

Il y a de l’inexplicable dans notre monde infini mais nous pouvons aimer cet inexplicable : c’est là que s’inscrit le geste accompli par la poésie, et c’est là que le peintre y traduit sa vision personnelle du monde et du temps, cette sublimation de l’instant qui nous rend présents au monde au-delà de la compréhension même. Le poète mystique allemand, Angelus Silesius, a écrit : « La rose est sans pourquoi, / Fleurit parce qu’elle fleurit, / Sans souci d’elle-même / Ni désir d’être vue ». Si ce quatrain « éclaire » la beauté dans la poésie – sans pourtant élucider ce mystère –, elle peut aussi bien convenir à la geste artistique d’A. Plouvier qui ne cesse d’interroger cet introuvable sens de notre présence au temps et au monde. Peut-être même, d’un certain point de vue, accroît-il ce mystère qui est l’un des chemins de la connaissance esthétique. Souvenons-nous de la phrase d’Einsten : « Le plus beau sentiment du monde, c’est le sens du mystère ». Peut-être que la poésie, tout comme la peinture, ne résout rien : elles ne sont pas là pour ça ! Et nous demeurons toujours obscurs à nous-mêmes. Poésie et peinture, alors, comme toujours, nous invitent en leur jardin obscur.

En fait, la peinture, et celle d’A. Plouvier pas plus qu’une autre, ne répond pas quand on l’appelle mais questionne toujours ce qui est, et ce qui apparaît lorsque le regard le traverse: elle ne croit pas et n’affirme rien, elle guette. Et c’est pourquoi ce peintre-là, tout comme le poète, est ce « guetteur mélancolique » : avec sa langue picturale pour tout bagage, celle qu’il s’est forgée, il questionne le temps, et l’espace du temps, il arpente en usant de ses signes énigmatiques des terres où il dépose les empreintes de son passage, explore devant lui des territoires de pénombre où vie et mort marchent de pair. Il se tient au milieu de sa toile (sans s’y mettre jamais en avant) et rien ne lui échappe de nos interrogations essentielles, même (et surtout) quand le sommeil brûle les paupières et qu’aux aguets, buvant à même son silence, il tente d’écouter mieux, au-delà de la rumeur du monde, de donner des couleurs aux ombres, des formes à l’inconnu qui s’ouvre devant nous, de dessiner des cartes pour avancer à tâtons dans notre obscurité-de-vivre.

C’est cette douloureuse obsession (à peine la devine-t-on tant elle sait se faire discrète), celle d’une intimité difficile à saisir et à dévoiler, qui fait de sa peinture un froissement discret mais interminable par essence – car cette intimité résiste au dévoilement.

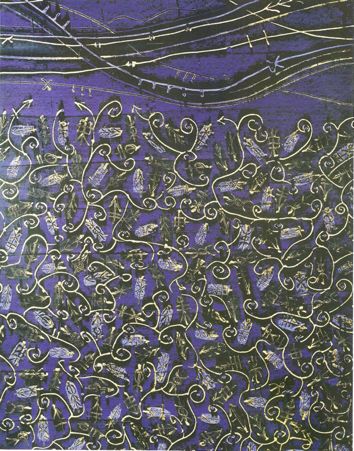

De son monde intérieur, A. Plouvier fait un monde qu’il donne à voir, où nous reconnaissons le monde (puisqu’il nous faut nomme les choses pour les reconnaître), et nous reconnaissons nous-mêmes, une forêt, une prairie, une rivière, les remous de l’eau, la chair des arbres et leur remuement de feuilles, la chair du ciel aussi, l’infini de l’espace et ce que l’œil ne peut apercevoir, ici, dans son infime petitesse, tout cela que d’aucuns, qui seraient saisis de vertige, ne verraient que comme une prolifération insensée de son langage pictural et un excès de signes. Est-ce un monde où habiter ? Bien sûr, Hölderlin a écrit qu’ « il faut habiter poétiquement le monde » – mais comment ?

Si la poésie a un sens dans la peinture d’A. Plouvier, et si elle nous rend le monde un peu plus habitable, il nous faut la chercher dans ce qui s’y pose de questions au-delà de son apparente et sereine maîtrise, dans ce qu’elle peut réveiller dans nos consciences de vivants, engourdies d’habitude, dans ce qu’elle se donne aussi de moyens d’écarteler notre langue obscure qui n’avoue pas, dans cet effort qui est le sien, jour après jour, d’approcher la beauté, ce qu’elle a de fragile et d’insaisissable. Il nous faut la chercher dans ces quelques feux que le peintre allume à mesure qu’il va et qui brillent sur la mer de nos nuits.

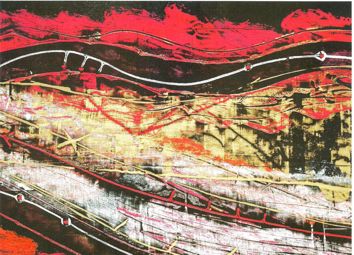

Ces feux lointains sont ceux qu’allume le poète ou le peintre quand il sait faire de son art cette torche fragile dont la lumière fouille la matière confuse des choses. Feux dont les yeux, alors que nous sommes perdus, et tous sens égarés dans l’inintelligible qu’est notre présence au monde, finissent par croiser, sur la mer de ces nuits, la lame qui balaie notre vie pénombreuse. En effet, « quand les yeux ne savent pas ce qu’ils voient, ils commencent à regarder », nous dit Bernard Noël. Et il ajoute : « Dès lors, leur attention s’excite ou, brusquement, se décourage. La vision est ainsi liée à une obstination : c’est elle qui donne conscience de l’ampleur du visible et qu’il tremble, là-bas, comme un horizon incertain ». Ainsi, la peinture d’A. Plouvier, nous capture d’abord les yeux, elle est, au premier plan de notre perception, mouvement hautement dynamique de formes et couleurs. La surface de ses tableaux est le plus souvent tourmentée par une juxtaposition – on pourrait dire jusqu’à la saturation – de signes qui s’emboîtent, s’épousent, se repoussent, s’organisent en vastes ensemble de constellations et de nébuleuses ou, à voir autrement, obéissent à un élan de pulvérisation et de dispersion explosive, comme celui que l’on suppose à l’œuvre et jaillissant, sauvage, de la soupe cosmique primordiale. Le regard parcourt l’ensemble de chacune de ses compositions (et l’on serait tenté de dire « partitions ») pour en évaluer d’abord les qualités plastiques, n’y voir, peut-être, qu’organisations de structures solides et harmonieuses, rigoureusement et sereinement maîtrisées, tableaux qui, alors, apparaissent comme l’ostensoir d’un alphabet de glyphes où semble contenu l’équilibre de toutes choses. Surfaces si peuplées de lignes et de formes, de flèches, de stries, d’alvéoles diverses, que tout cela occupe le regard et l’invite à s’y établir et tout percevoir à travers ce toucher visuel, y induisant ce sentiment trompeur que tout y semble déjà dit. Comme si ce premier regard voulait se rassurer de tout ce qu’il ne comprend pas, ne parvient pas à déchiffrer, et ne voulait laisser derrière lui ni restes ni désordre.

Mais c’est cette vision qu’il nous faut ajuster. Ce vers quoi l’œil s’avance, intrigué mais séduit, tout désireux d’aller vers l’attrait qu’il éprouve, c’est tout autant ce qui l’attire que ce qui le fait hésiter, devant quoi il reste incapable d’en nommer les parties, la disposition de l’ensemble et même la matière. L’œuvre alors lui échappe, ce qu’elle dissimule fait partie de sa nature mais défie la représentation. L’œil devine pourtant, dans la puissance d’attraction que le tableau suscite, sa contemplation prolongée, que celui-ci provoque quelque chose, comme un débordement de l’en-dessous, des images d’arrière-pensées et, peut-être, une apparition éphémère. Car c’est bien vers cet « horizon incertain » qu’A. Plouvier appelle et oriente le regard, à lui qu’il le destine. Et le regard découvre alors, s’il le fait en conscience, c’est-à-dire en allant au-delà de lui-même, que sa position, toujours devant, crée constamment de la façade et que celle-ci, dit encore B. Noël, « cache un arrière ». D’où cette question que celui-ci se/nous pose : « A-t-on déjà croisé un visage qui n’avait pas de nuque, un corps qui n’avait pas de dos ? ».

En sa démarche, cet artiste, n’est pas seulement celui qui représente : il éduque, au-delà de l’œil, la perception, c’est-à-dire l’accueil des effets de la vue sur le corps, et donc la sensibilité à la constitution du visible, à son aléatoire déchiffrement. Son œuvre cherche, à sa manière, sans fièvre ni éclats, mais armée d’une persévérance passionnée, ses moyens de lire le monde – car elle sait que pour tutoyer l’incompréhensible, il ne faut pas lui parler trop fort. Elle ne nous convie, en vérité, qu’à accompagner notre vue sur les chemins sans balisage de notre expérience intérieure.

Michel Diaz, 18/01/2020

PATRICE DELORY

PATRICE DELORY Sa série consacrée aux visages est l’illustration de la réflexion qui précède. Ces « portraits », aux limites de l’abstraction, composés à coups de pinceaux jetés sur la surface du papier, témoignent d’un acte créateur qui ne peut s’accomplir que dans un corps à corps brutal et impatient avec ce qui demande à être figuré, à remonter à la surface et révélé, dans un état d’ivresse créatrice (peut-être proche de la transe dionysiaque) ou comme une poussée de forces archaïques, une lutte physique avec l’ange de l’inconnu et de l’imprévisible, mais une violence contenue qui ne cède jamais à la tentation de « l’effet ». Ce sont amas de lignes, ramas de signes, entrelacs des traits de couleurs

Sa série consacrée aux visages est l’illustration de la réflexion qui précède. Ces « portraits », aux limites de l’abstraction, composés à coups de pinceaux jetés sur la surface du papier, témoignent d’un acte créateur qui ne peut s’accomplir que dans un corps à corps brutal et impatient avec ce qui demande à être figuré, à remonter à la surface et révélé, dans un état d’ivresse créatrice (peut-être proche de la transe dionysiaque) ou comme une poussée de forces archaïques, une lutte physique avec l’ange de l’inconnu et de l’imprévisible, mais une violence contenue qui ne cède jamais à la tentation de « l’effet ». Ce sont amas de lignes, ramas de signes, entrelacs des traits de couleurs