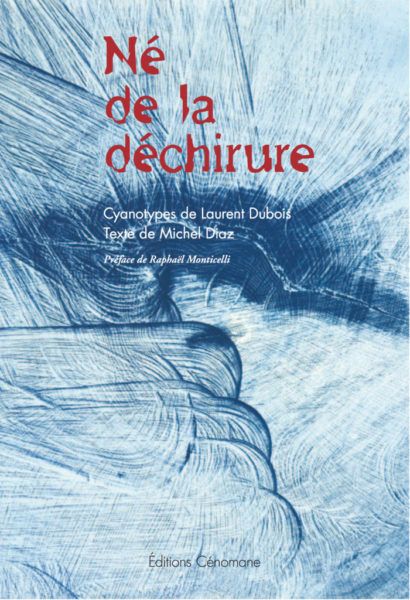

NÉ DE LA DÉCHIRURE : Cyanotypes de Laurent Dubois, texte de Michel Diaz.

Préface de Raphaël Monticelli

– Editions Cénomane – Mai 2015.

« Ce livre nous parle d’arbres abattus. Deux voix en dialogue : celle du photographe, Laurent Dubois, et celle du poète, Michel Diaz. Laurent Dubois a approché leurs restes: corps meurtris, déchirés, démembrés, morcelés, veines à vif. Il n’a usé d’aucun artifice, n’a pas sacrifié au goût de l’instantané et de la surprise. Sans mise en scène, il a fait, lentement, le portrait des arbres désolés.

Dans les suaires de Laurent Dubois, Michel Diaz découvre non seulement le corps meurtri des arbres, mais tout ce dont ce corps est porteur: la terre où il s’ancre, l’eau qu’il aspire depuis les gouttes, flaques ou mares jusqu’aux mers et aux océans, et le ciel que vont habiter ses branches. On entre dans le bleu, dit-il, comme on confie sa voix au vent. Dans l’image de l’arbre livré au fer de l’abattage, dans les œuvres de Laurent Dubois, il reconnaît cet espace où s’exorbite la pensée, vers l’infini du bleu où elle s’enfonce en nageant , un édifice mouvant bâti sur un abîme, (…) qui nous lave de l’effroi risible du silence, et où se joue l’énigme insondable de notre propre vie.

Images et textes sont ici liés comme on le voit rarement, dans la lenteur, la précaution ou la suspension.

Ils proposent une double méditation sur notre présence au monde: éphémère dans sa réalité physique, défiant ou méprisant le temps quand montent le bleu et le chant. »

Extraits de la préface de Raphaël Monticelli.

Extraits du texte :

- Le bleu n’a pas de lieu à lui seul réservé. Il n’est d’abord que la couleur de ce mot qu’il habite. Impalpable, évanescent, ne s’accordant , selon toute apparence, qu’aux caprices du fugitif, de l’éphémère, du sereinement volatil, en sa réserve, en son presque retrait du spectre somptueux de la lumière, il réunit en lui toutes les dimensions. Non seulement, depuis la lèvre du rivage, l’étendue et le mouvement du grand large étiré jusqu’à l’horizon, et encore au-delà de ce que les yeux peuvent voir, mais aussi bien ce qui, à ces mêmes yeux qui le fouillent, offre en sa profondeur la première matière du rêve, la substance infinie de la contemplation. Sans même que ceux-ci s’en rendent vraiment compte, il se coule en eux qui le boivent, et quelquefois s’y noient sans espoir de retour. Enfin, le temps lui est indifférent. Il s’y fond comme les nuages, et comme eux s’y déforme en volutes et lents tournoiements, y faisant résonner un son imperceptible, une manière de murmure continu qui glisse au plus profond de nous, s’aventure au plus près du secret qu’est l’énigme insondable de notre propre vie, nous traversant de part en part, ne portant en effet d’autre nom que celui de sa seule couleur, puisqu’il est le temps même, sa pure émanation, mémoire du glacier des siècles, et seulement soucieux d’éternité.

- Accoudé au balcon du monde, là où rien ne commence et où rien ne finit, sans âge mais sentant toujours le ligne frais, le bleu regarde vers le Tout et les si longs lacis du temps qui en s’enroulant se déroule, chargé de silence et de nuit. Charriant une ombre éblouie de cristaux dont s’enveloppe le repos des astres. Né des sources dont il s’inspire, il exhale de lui un long chant où le ciel s’ouvre comme un fruit sur le sommeil secret mais fertile des profondeurs, où sa voix se confond avec la flûte basse d’un oiseau nocturne, l’aboiement d’un chien à la lune, l’écho d’un pleur d’enfant, le murmure d’un Verbe qui s’est tu à jamais et ne subsiste plus que dans les lents remous de l’air. Assis dans ces lointains, en bordure d’abîme, le bleu veille au foyer où le temps s’alimente et entretient sa braise sur laquelle, patiemment, il souffle.

- Quand le bleu s’épaissit, se dilate, s’éploie en transparences, vacille au bord du vide, mousse de lumière, une fenêtre s’ouvre dans le temps, une main tourne la crémone, un vent léger pousse les vitres, tout le ciel entre dans la chambre, c’est encore un matin tout neuf, un autre jour pour rien, sans autre raison que lui-même, sans défense, sans poids, sans prix. Nos yeux alors sont un chemin sur le bord duquel on s’arrête, où on pose ses mots pour ne plus encombrer sa bouche. On renonce à sa pesanteur comme on entre dans la prière. On contemple juste ce bleu, qui apaise la soif et la faim, le couteau des questions, l’incertitude qui nous hante. On regarde ses mains immobiles, on s’absente au-delà de sa vue, dans la quiétude que dispense le repos du septième jour.

Bon de commande :