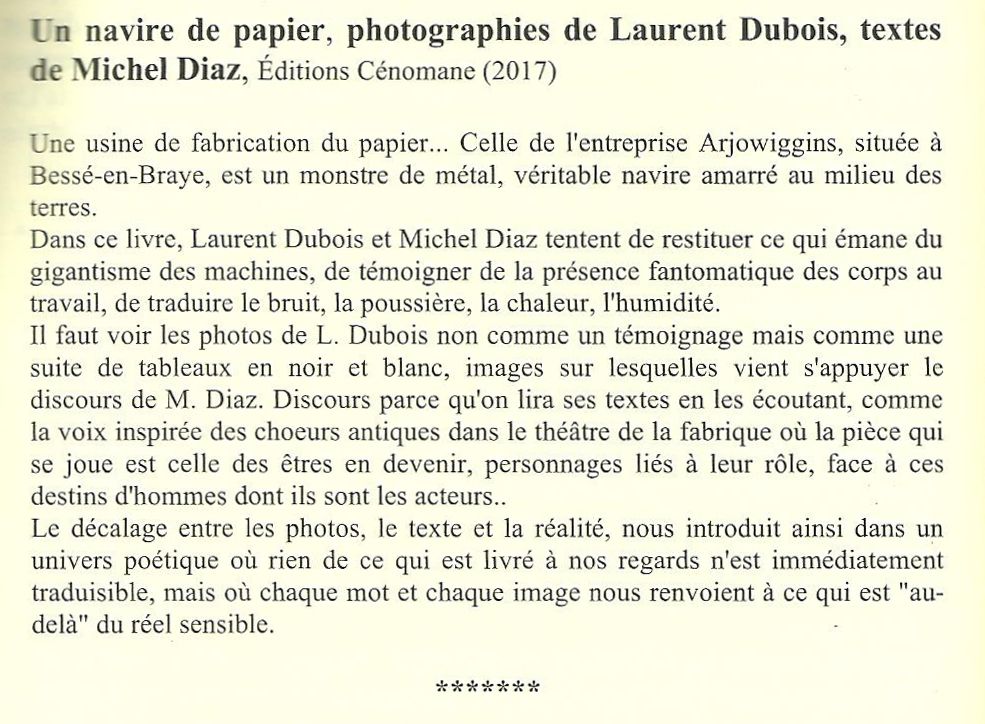

Un Navire de papier, article paru dans Les Cahiers de la rue Ventura, N° 37 (3ème trim. 2017).

Archives par étiquette : Les Cahiers de la rue Ventura

Nouveau Roman & Théâtre nouveau

Article publié dans le N° 37 des Cahiers de la rue Ventura (dossier « Le Nouveau Roman »)

Nouveau Roman & Théâtre nouveau

Les historiens et les témoins de la précédente génération nous apprennent, ou nous rappellent, l’ampleur du traumatisme causé par la Première Guerre mondiale, mais encore par la Deuxième, plusieurs dizaines de millions de morts, la découverte de l’horreur des camps d’extermination et les ravages de la bombe larguée sur la ville d’Hiroshima, la division du monde en deux blocs rivaux de nouveau prêts à en découdre. Les conséquences de ces époques de conflit, achevant d’ébranler la foi dans les vieilles valeurs de notre civilisation, ouvrent l’ère moderne de la littérature où s’avance l’image d’un âge nouveau tout entier soumis au malaise, livré à l’insécurité d’une existence en perte de repères et dénuée de signification, mettant en scène la déraison du monde dans laquelle l’humanisme se perd, mais révélant aussi l’effondrement de la croyance dans le pouvoir du langage, les instruments de l’analyse et de la pensée rationnelle. L’esprit des hommes semble désormais « encré » (d’après l’expression de Nathalie Sarraute) dans L’Ere du soupçon.

Il n’est donc pas étonnant que se produise, à ce moment, une double révolution, romanesque et théâtrale, permettant de traduire cette sensation de malaise et d’insécurité, mais aussi de casser la triste régularité d’une continuité littéraire jusque là jamais remise en question. Sinon par quelques prédécesseurs (Huysmans, Proust, Kafka, Céline, V. Woolf, Faulkner, Joyce, Genêt, Audiberti, Tardieu…) et sur lesquels, dans le cadre de cette courte étude, nous ne dirons rien d’autre.

Nathalie Sarraute

L’immédiat après-guerre, avec l’apparition (prenons ces seuls exemples), sous la plume de N. Sarraute, de Tropismes, en 1939, et de son roman Portrait d’un inconnu en 1948, puis dès 1950 des pièces d’Arthur Adamov, La Grande et la petite manœuvre et L’Invasion, donne corps à ces deux révolutions littéraires qui prendront toute leur ampleur durant la décennie 1950-1960.

On sait la place qu’y occuperont les « pionniers » et auteurs de ce que l’on désigne sous les termes de Nouveau Roman, N. Sarraute, S. Beckett, M. Butor, A. Robbe-Grillet, Cl. Ollier, R. Pinget, Cl. Simon, puis M. Duras. On sait aussi la place qu’occuperont, au cours de cette même décennie, les « pionniers » et auteurs de ce que l’on a trop abusivement appelé le « Théâtre de l’Absurde », mais plus justement le « Théâtre de dérision », c’est-à-dire, et principalement d’abord, A. Adamov, S. Beckett et E. Ionesco, qui ouvriront la voie à ce qui deviendra le « Théâtre nouveau » (auquel il nous faut rattacher des auteurs comme R. Weingarten, B. Vian, R. Pinget, F. Arrabal, M. Duras, G. Michel, A. Gatti, R. Dubillard, R. de Obaldia, M. Vinarver, G. Foissy, mais la liste n’est pas exhaustive…).

Ce n’est pas le lieu, dans ces lignes, de faire l’historique de ces moments de bouleversement intellectuel provoqué par ces hétérogènes réunions d’écrivains qui ne furent, pas plus chez les néo romanciers que chez les néo dramaturges (comme le furent, plus tôt, les Dadaïstes ou les Surréalistes), groupes » revendiqués, « mouvements » littéraires constitués, encore moins « écoles ». Tout au plus peut-on reconnaître que soufflait dans leurs rangs disparates un esprit « d’avant-garde », principalement animé par les mêmes interrogations, et par la volonté de refus des formes d’expression traditionnelles, volonté de refondre les anciennes formes de l’expression romanesque et dramatique, et refus de se reconnaître dans les « modèles » qui avaient prévalu au cours des décennies qui avaient précédé.

Quand on sait que Nouveau Roman et Théâtre nouveau ont occupé, au plus fort de leur explosion créatrice, le même espace temporel, cette décennie 1950-1960, et compté un certain nombre d’auteurs communs (Sarraute, Beckett, Pinget, Duras), on peut s’étonner que l’on ait pas fait, plus souvent, le rapprochement entre les tentatives et aventures romanesques et théâtrales (dont quelques-unes radicales) qui ne furent rien moins que décisives en cette deuxième moitié du XXème siècle.

Rappelons, sans nous y attarder, quelques points de repère. Pour ce qui concerne d’abord, le Nouveau Roman : N. Sarraute publie, nous l’avons dit, Portrait d’un inconnu en 1948, Martereau en 1953; S. Beckett publie Molloy en 1951, Malone meurt en 1952 et L’Innommable en 1953; en 1952, c’est aussi Passage de Milan, de M. Butor, suivi de L’Emploi du temps et de La Modification, en 1956 et 1957; en 1953 et 1955 paraissent Les Gommes et Le Voyeur d’A. Robbe-Grillet; Cl. Simon donne L’Herbe en 1958, la même année que Baga de R. Pinget et Moderato cantabile de M. Duras; La Route des Flandres, de Cl. Simon, voit le jour en 1960.

Arthur Adamov

Pour ce qui concerne le Théâtre de dérision, les dates sont exactement concomitantes : E. Ionesco fait jouer La Cantatrice chauve en 1950 et La Leçon en 1951, A. Adamov, La Grande et la petite manœuvre et L’Invasion en 1950, puis suivront, en 1952 et 1953, La Parodie et Tous contre tous; En attendant Godot, de S. Beckett sera monté en 1953 et Fin de partie en 1957; la pièce Lettre morte de R. Pinget sera créée en 1960.

Soyons pourtant très explicite : le Nouveau Roman n’est en rien l’expression dramatique de ce que, à la même époque, le Théâtre nouveau inventait. Pas plus que l’inverse n’est vrai. Ce sont des genres à part entière qui se sont engagés sur des voies différentes, ont proposé des œuvres de couleurs et de tons différents, ont visé et atteint d’autres buts. Il n’empêche que grand nombre de leurs moyens, dans ce refus de se soumettre à l’héritage d’une tradition, et dans leur volonté de renouveler un genre littéraire, puisent d’abord au même répertoire de procédés destinés à mettre en question l’écriture des genres concernés.

Ainsi, les néo romanciers s’appliqueront à dénoncer l’illusion romanesque sur laquelle reposait jusque là le roman traditionnel, à jeter le soupçon sur le contrat de confiance tacitement passé entre l’auteur et le lecteur, à développer toutes les techniques de la contre-illusion, c’est-à-dire, en priorité, le refus de la psychologie, et privilégieront la déconstruction du récit au profit de l’écriture considérée comme une véritable aventure. Les néo dramaturges, quant à eux, mettront en scène, dans des fictions à la logique déconstruite où la progression de causes à effets sera totalement bouleversée, voire complètement inopérante, des antihéros aux prises avec leur misère métaphysique, des êtres errants sans repère, prisonniers de forces invisibles dans un univers hostile, et des espaces où le temps semble aboli.

Dans les deux genres l’on retrouvera la même volonté de déconstruction du récit, le refus des procédés du réalisme jusque là usuels, du naturalisme et du symbolique, la remise en cause des structures traditionnelles de la fiction, de la chronologie et de la cohérence de « l’intrigue ». Ce refus de la psychologie et la mise en question de la communication par le langage, aboutiront à mettre en scène, dans des lieux souvent indéterminés, des personnages parfois sans nom, désignés par leur seule initiale, sans caractéristiques propres, dans certains cas réduits à leur plus petite expression. Dans tous les cas, à la mise en danger du lecteur et au malaise du spectateur.

Entre ces deux aspects de l’expérience littéraire, les frontières semblaient assez poreuses pour que des écrivains comme N. Sarraute, S. Beckett, R. Pinget ou M. Duras, que nous avons cités plus haut, évoluent au cours des années, passent (tout en restant, sans bifurquer ni renier quoi que ce soit, dans les rails de leur œuvre), du monde du roman à celui du théâtre, y fassent de notables incursions. Beckett étant celui qui s’y est installé définitivement, transportant avec armes et bagages ce qui faisait la singularité de sa démarche romanesque.

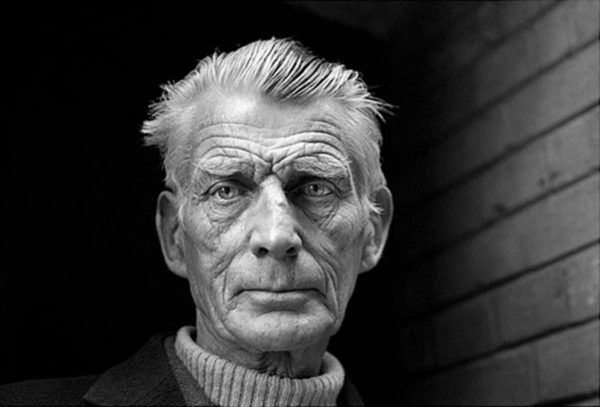

Samuel Beckett

Ce ne serait pas s’égarer de terminer ces pages en évoquant l’exemple du même S. Beckett qui, par son exception, montre ce qui, du Nouveau Roman au Théâtre nouveau, poursuit la radicalité de ce qui en fonda les principes. Cet auteur apparaît ainsi comme la synthèse de ce qui, d’un genre à l’autre, et de la manière la plus cohérente, trace la ligne droite d’une démarche littéraire en la poussant jusqu’à son extrême logique.

En effet, après son roman L’Innommable (1953), n’apparaîtront, dans ses écrits, plus de sujet, plus de contenu et presque plus de signification; ce sera l’impossibilité d’écrire qui devra devenir l’objet de l’écriture, et il n’y aura plus rien à dire que « le dire de l’échec à dire ». Mais Beckett devra, pour cela, trouver d’autres dispositifs littéraires et il se tournera vers le théâtre où la scène dispense le discours d’indiquer, textuellement, le processus énonciatif et permet une nouvelle épuration littéraire par un ascétisme dramaturgique et par l’évidement du discours scénique. Les grandes et premières pièces (En attendant Godot, Fin de partie et Oh les beaux jours) ne contiennent pas d’intrigue, ont un espace simplifié, les personnages sont rares et réduits à leur seule parole puisque sur la scène particulièrement, « être c’est parler », et le langage se substitue même parfois à l’enveloppe corporelle.

En conclusion, nous pourrions dire qu’en dépit de leurs différences structurelles et de leurs intentions, de leur destination et de leur esthétique, il n’est pas déplacé d’avancer que Nouveau Roman et Théâtre nouveau sont en fait deux branches jumelles d’un même tronc commun, qui ont produit des fruits sans doute différents mais nourris de la même sève.

Michel Diaz

Après un D.E.A. en spécialité théâtre sur B. Brecht et J. Genêt, M. Diaz a soutenu, en 1995, une thèse de doctorat sur le théâtre d’Arthur Adamov et ses relations avec la poésie romantique allemande et le théâtre expressionniste allemand et nordique.

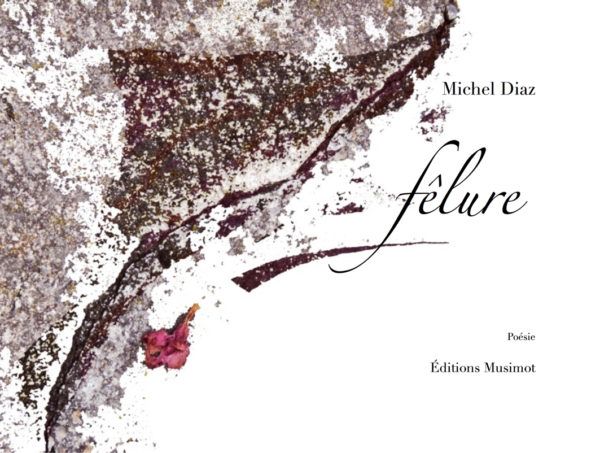

FÊLURE, LE CŒUR ENDURANT – L’Iresuthe N° 39, mai 2017

Fêlure, Le Coeur endurant, lus par Raymond Alcovère. Note de lecture publiée dans le N° 38 de L’Iresuthe.

Fêlure, Le Coeur endurant, lus par Raymond Alcovère. Note de lecture publiée dans le N° 38 de L’Iresuthe.

« La pure, inestimable gratuité du monde. »

Une lecture de « Fêlure » et de « Le Cœur endurant » de Michel Diaz.

Quelle est cette Fêlure que chacun porte en lui ?

Michel Diaz est un voyageur intrépide, il n’esquive rien, creuse un sillon :

Il y a une vérité, pour chacun, à habiter le monde. Fût-elle maladive, ou de nature indéfinie. Pourtant, pour l’habiter, peut-être suffit-il de le nommer, de toucher, du bout des lèvres, les mots qui le désignent.

Les obstacles sont nombreux, le chemin emprunté vers cette vérité est rude, incurvé d’ornières :

Car il se pourrait bien, d’ailleurs, qu’il n’y en ait aucune de définitive, pas plus définitive que la vie elle-même n’a de sens et que l’on suppose que celui-ci n’est rien qu’une coquille vide.

Mais qu’importe, le poète plonge, se frotte à l’infini, sa vraie matière, sa raison d’être. Et il découvre que le plus proche, toujours, nous est le plus inconnu:

Pour se sentir vivant, il faudrait convoquer ce miracle : être là, sans paroles, pas trop en avant de soi et pas trop en arrière non plus, mais juste en équilibre sur la ligne de crête du souffle, accordé au balancement des secondes, au rythme de leur pouls. Libre de toute attente et de toute désespérance.

Michel Diaz ne cite jamais le Dao, pourtant il est là, quelque chose qui n’a aucun nom et nulle consistance. Ni grain de sable, ni remous de l’air sous l’aile d’un oiseau, ni goutte d’eau qui se balance à la voûte du ciel. Quelque chose qui n’a, ni propre mouvement, ni aucune impulsion personnelle. (…) D’abord, cette évasion de la périphérie du corps vers un au-delà de soi-même, un inéluctable abandon au baiser conjugué de la mer et du ciel.

Avec les mots pour tout bagage ; ils sont le feu qui couve sous la cendre :

Comme on laisse glisser sur sa main, me disais-je à moi-même, l’ombre légère d’un nuage, laisser venir à soi les mots, dans une amitié vigilante.

Ce voyage est une plongée, dans un kaléidoscope, un maelstrom, toujours à la limite de la rupture : Laisser venir à soi les mots, pensais-je, feignant, je le devine, d’avoir l’âme apaisée, c’est s’avancer sur la lisière du non-naître, du n’être-pas-encore ou sur celle du n’être-plus, ce vertige où effroi et attrait vont de pair, étant d’égale signifiance et de même puissance, comme d’ailleurs celle de promener son ombre sur la terre.

Les mots sont aussi la chair ; il n’y a pas de différence entre l’intérieur et l’extérieur :

On entend respirer quelque chose, venu d’on ne sait où, d’on ne sait quelle île lointaine. Venu peut-être aussi de ces régions obscures de la peur, où rien ne moisit, ne fume ni ne rouille, mais survit à tout et traverse les nerfs, les poumons, les planètes, saisit au creux de l’estomac, jusqu’au centre du cœur.

L’unité tant recherchée commence à transparaître : dedans, dehors, à ce moment, ne font plus qu’un.

Lent et patient surgissement , celui d’une voix, une voix qui parle, appelle, se confie, réclame qu’on lui tende l’oreille, quelqu’un peut-être percevrait un lointain murmure d’abeille, un rien de bruit, un linge étendu qui s’égoutte.

Il faut en passer par la mort, dans ce voyage initiatique ; c’est dans la mort à lui-même que le poète cherche la rédemption. Il la trouve dans l’amour, en fin :

Où l’amour même, au revers de toute lumière, a fini, sans regret, d’effeuiller les pétales de sa dernière lampe.

J’ai entendu Le cœur endurant comme un écho à Fêlure ; les deux textes résonnent. Écoutons La Rose penchée :

Les heures, autour d’elle, ont fini de se rassembler. Mais forte de ce qui la lie aux promesses de l’ombre, elle est ce qui, de la lumière, excède le visible. Il n’y a rien qu’un mot pour vivre. Celui, seul, de désir, qui, de son sang irréversible, irrigue le néant.

Le néant, la mort, le désir… Toujours au centre de l’écriture de Michel Diaz :

Blanc de la page

sous la main qui tisse ces mots

la mort à l’œuvre à ciel offert

ses beaux doigts auscultant le silence

de son éternelle étrangeté

pétrissant à travers ses beaux yeux

la matière pure de son néant

Pour tout bagage, Le voyageur convie l’impensé du langage ; Michel Diaz lance ses phrases dans plusieurs directions, le sens en est multiplié ; il nous pousse au vertige :

Il n’est d’ineffaçable

que le sang du rêve

au verso du sommeil

que l’infinie

patience de la mort

dans l’épaisseur des pierres

il n’est d’inaltérable

que ce que la clarté du jour

demande à l’impensé de dire

et ce que répond le silence

Le désir est désir d’unité ; c’est là précisément la littérature, le poème :

ainsi toute invention

et toute la réalité du monde

ne sont que dans les mots

pour l’univers comme

pour le néant

on ne touche rien

du bout de ses doigts que

la chair du temps qui s’écoule

dans un écoulement heureux

on ne ressent rien

d’autre au creux de sa poitrine

au midi recueilli de son corps

où la pensée a levé l’ancre

que le pur sentiment

d’exister

Le Graal tant recherché, il l’entrevoit, le pressent, le devine, le poursuit et s’il le trouve, c’est dans le Temps :

et il y a l’aube chargée de fruits

la lumière qui veille au dehors

comme une fontaine paisible

une lampe d’eau claire

une abeille contre la vitre

les courbes d’un nuage

rien que la plénitude de l’instant

C’est dans un état second qu’on ferme le livre ; hébété, mais lavé, reposé, comme si une étape avait été franchie ; l’harmonie profonde qui se dégage de l’écriture de Michel Diaz délivre, libère. Un souffle magique, régulier et profond est passé délicatement sur nous…

Raymond Alcovère

« Fêlure », éditions Musimot, novembre 2016

« Le Coeur endurant », éditons l’Ours blanc, automne 2016

À noter dans ces deux livres, les superbes créations graphiques de Monique Lucchini et Jeannine Diaz-Aznar.

Raymond Alcovère a publié plusieurs romans, dont Fugue baroque, Le sourire de Cézanne, et Le bonheur est un drôle de serpent, un recueil de prose poétique : L’aube a un goût de cerise, mais aussi des récits historiques, Histoires vraies en mer Méditerranée et plus récemment un abécédaire : Roman de romans.