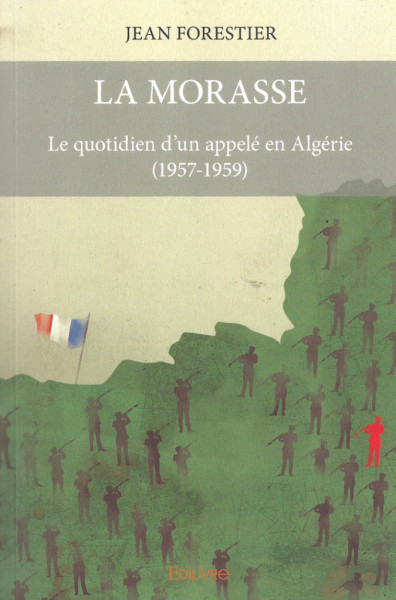

LA MORASSE, Le quotidien d’un appelé en Algérie (1957-1959)

LA MORASSE, Le quotidien d’un appelé en Algérie (1957-1959)

Jean Forestier – Editions Edilivre (2016)

Dans l’énigme du titre, se dissimule un terme du lexique de l’imprimerie que l’auteur, ancien ouvrier typographe, utilise comme métaphore pour annoncer son expérience d’appelé du contingent pendant la guerre d’Algérie, soit 27 mois, de 1957 à 1959. Métaphore qui concerne bien sûr la forme de l’ouvrage. La « morasse », nous explique-t-il, est « une épreuve, pas belle, pas nette, avec ses manques et ses imperfections », mais qui « permet cependant d’avoir une vue d’ensemble de la mise en page. et d’y relever tous les détails ». Une « image brouillée, unique, mais parfaitement lisible. » En fait, les pages d’une vie que l’on peut ressortir des archives de sa mémoire et relire sans rien pouvoir y corriger. « Des morasses, écrit Jean forestier, il y en a eu des centaines, des milliers durant la guerre d’Algérie. »

Certes, nos expériences de vie sont toujours aussi les brouillons de nos existences, et leurs « épreuves » sont toujours des tirages uniques que nous ne pourrons jamais plus corriger. Il n’en reste pas moins que certains, parce que la vie y a imprimé de plus profondes violences, ne sont ni « beaux », ni « nets », et que leurs « manques et imperfections » sont comme des caillots de sang figé dans le paysage de la mémoire. Et les livres sont là (fussent-ils publiés dans l’ombre) pour s’en approcher au plus près.

Le livre de J. Forestier, auteur comme il le dit, dès le début, « sans aucune culture, sans diplôme, sans éducation, sans nègre, sans correcteur, va dérouler une longue page qui a pour cadre l’Algérie et pour thème la guerre. » Une page que l’ancien typographe va nous restituer un peu « brouillée », mais « parfaitement lisible ».

Le livre de J. Forestier, auteur comme il le dit, dès le début, « sans aucune culture, sans diplôme, sans éducation, sans nègre, sans correcteur, va dérouler une longue page qui a pour cadre l’Algérie et pour thème la guerre. » Une page que l’ancien typographe va nous restituer un peu « brouillée », mais « parfaitement lisible ».

Disons-le pourtant dès l’entrée : soucieux de vérité, ce livre est à la fois modeste dans ses prétentions et humble dans sa forme, mais non dénué d’ambitions. En effet, il ne prétend pas moins que nous restituer, le plus fidèlement possible, « le quotidien d’un appelé en Algérie » (c’est-à-dire le bruit et l’odeur de la guerre !), mais c’est l’humilité et l’authenticité du témoignage qui en font toute la valeur. « Ce que j’ai vu, précise son auteur, vécu, ressenti, au même titre que des milliers d’appelés, je voudrais bien le partager avec d’autres Français intéressés par l’Histoire de leur pays. » A ce titre, cet ouvrage qui relève donc du témoignage de première main, se revendique aussi comme un nécessaire devoir de mémoire. D’autant plus nécessaire que J. Forestier déplore amèrement « l’omerta généralisée que l’on constate encore sur cette guerre d’Algérie », et dénonce cette « chape de plomb (qui) s’est abattue sur ce conflit comme si on en avait honte. » On pourrait, certes, lui objecter que certains historiens (peu nombreux il est vrai) ont mis tous leurs efforts à nous expliquer cette guerre et nous en éclairer les pages mais, sur le fond, J. Forestier a bien raison : la guerre d’Algérie reste une page honteuse de notre Histoire nationale, une guerre que l’on a longtemps camouflée sous le terme « d’événements » et sur laquelle la plupart de nos contemporains sont presque tout à fait ignorants.

Dans ce contexte de presque général oubli, on comprend qu’un participant de la guerre (qui l’a terminée, pour sa part, comme « grand blessé ») se sente autorisé à apporter sa pierre au rétablissement de la mémoire collective et s’y emploie, s’aidant de ses faibles moyens, dans ce qui sans doute sera l’unique ouvrage de sa vie. Récit d’un homme sans ressentiment ni haine envers ceux qu’il a combattus, mais seulement et légitimement meurtri par l’indifférence de ses contemporains et l’attitude de tous ceux qui l’ont tiré de son adolescence (pour des motifs dont il ignorait tout et des raisons qui n’étaient pas les siennes) pour le convertir en tueur. Car, dit-il, « on ne naît pas tueur sur ordre, et si la malchance nous contraint de tuer, c’est avec l’instinct de survie. » Et il écrit, plus loin, dénonçant leur hypocrisie, « nos hommes politiques n’en démordent pas. Il s’agit toujours de pacification en Algérie, de maintien de l’ordre. »

Récit écrit sans haine, je disais plus haut, à l’égard de l’ancien ennemi, le « Fel », dont au détour des pages on voit que leur auteur a compris les raisons de la lutte qui consistait, tout simplement, à conquérir la liberté et à rétablir la justice. Raisons qu’il justifie aussi, sans cependant s’y attarder, par l’état de misère et le dénuement dans lesquels survivaient la plupart des Arabes qu’il a pu rencontrer sur le territoire de guerre, paysans gratouillant la terre « avec des engins d’un autre âge. » Bien qu’il fût dans le camp, loi de la guerre oblige, de ceux qui, sous prétexte de « pacifier », ajoutaient à cette misère en dévastant les douars, en en déplaçant les populations et (tout autant que les rebelles le faisaient d’ailleurs) à se payer sur l’habitant en volant ses quelques poulets ou en tuant sa chèvre, son mouton, son âne.

Récit écrit sans haine, je disais plus haut, à l’égard de l’ancien ennemi, le « Fel », dont au détour des pages on voit que leur auteur a compris les raisons de la lutte qui consistait, tout simplement, à conquérir la liberté et à rétablir la justice. Raisons qu’il justifie aussi, sans cependant s’y attarder, par l’état de misère et le dénuement dans lesquels survivaient la plupart des Arabes qu’il a pu rencontrer sur le territoire de guerre, paysans gratouillant la terre « avec des engins d’un autre âge. » Bien qu’il fût dans le camp, loi de la guerre oblige, de ceux qui, sous prétexte de « pacifier », ajoutaient à cette misère en dévastant les douars, en en déplaçant les populations et (tout autant que les rebelles le faisaient d’ailleurs) à se payer sur l’habitant en volant ses quelques poulets ou en tuant sa chèvre, son mouton, son âne.

Sur cela, comme sur rien d’ailleurs, J. Forestier ne triche pas. Cependant comment rendre compte d’une telle expérience de vie, quand la mémoire, vive encore, brûle de raconter, mais que l’on se heurte au mur du silence et que la parole est réduite à n’être qu’un mince murmure dans l’ombre ? C’est comme hésitant qu’il s’avance, dans les premières pages de son récit, et nous le voyons tâtonner, chercher le mode d’expression qui lui sera le plus efficace.

Sur cela, comme sur rien d’ailleurs, J. Forestier ne triche pas. Cependant comment rendre compte d’une telle expérience de vie, quand la mémoire, vive encore, brûle de raconter, mais que l’on se heurte au mur du silence et que la parole est réduite à n’être qu’un mince murmure dans l’ombre ? C’est comme hésitant qu’il s’avance, dans les premières pages de son récit, et nous le voyons tâtonner, chercher le mode d’expression qui lui sera le plus efficace.

Après l’introduction, La Morasse commence, au chapitre I, comme une autobiographie (évocation du milieu familial et social, de l’éducation, enfance menacée de délinquance, placement en orphelinat, en familles d’accueil, obtention du diplôme de typographe), l’auteur oblique bientôt, pour adopter un rythme de narration plus proche du « journal de bord » : « Ayant griffonné quelques pages de papier relatant des faits journaliers, je décide qu’à compter de ce jour, je noterai les événements saillants de ma vie militaire. » Mais si son matériau de base est le journal qu’il a tenu pendant plus de deux ans, il va, plutôt que de nous le livrer tel quel, y puiser de quoi rédiger ce que l’on désigne sous le terme de « mémoires ».

Ces mémoires vont donc être rédigés selon un point de vue interne mais, dans son refus de céder à quelque sensibilité, J. Forestier reste au plus près de ce qu’exige le récit de guerre quand la banalisation de la violence et la présence quotidienne de la mort anesthésient dans la conscience ses sentiments d’humanité et interdisent tout apitoiement trop long sur soi-même et sur l’autre.

Ces mémoires vont donc être rédigés selon un point de vue interne mais, dans son refus de céder à quelque sensibilité, J. Forestier reste au plus près de ce qu’exige le récit de guerre quand la banalisation de la violence et la présence quotidienne de la mort anesthésient dans la conscience ses sentiments d’humanité et interdisent tout apitoiement trop long sur soi-même et sur l’autre.

Et cette narration, un jour poussant un autre, c’est tambour battant qu’il la mène, respectant à la lettre le sous-titre de son ouvrage. « Le quotidien d’un appelé », c’est d’abord cette lancinante énumération de lieux (Nouader, Arris, Batna, La Meskiana, Khenchela, Biskra, et tant d’autres) où les troupes installent leur cantonnement, pour quelques heures, quelques jours, montent et démontent les guitounes, aménagent le camp, installent des systèmes de défense et des postes de guet, se livrent aux corvées traditionnelles, avant de repartir ailleurs, n’importe quand, le sommeil à peine entamé, souvent vers l’inconnu, dans l’improbable des montagnes. Ce sont les chefs hurlant les ordres, traitant souvent leurs hommes sans ménagement, les envoyant au feu sans état d’âme et provoquant chez eux des élans de révolte. C’est aussi, et surtout, le boulot du soldat et ses incessantes missions, de jour comme de nuit, reconnaissances de terrain, opérations de ratissage, coups de main sur les douars, fouilles des villageois et arrestations des suspects, embuscades nocturnes, ouvertures des routes, escortes des convois, soutiens portés, opérations de secteur, quadrillages de zones, nettoyages de nids de rebelles, accrochages, crapahutages harassants à travers le djébel, bivouacs improvisés dans des paysages hostiles, marches nocturnes éprouvantes et engagements meurtriers… Mais c’est encore le climat, presque aussi redoutable que l’ennemi lui-même, qui met les corps à rude épreuve, la chaleur épuisante sous un soleil impitoyable qui fait des marches un calvaire où les hommes titubent et défaillent de fatigue et de soif, la pluie, la boue, les nuits glacées, les vents coupants, la neige qui ensevelit les abris de fortune. C’est une guerre (où l’ennemi, invisible, mobile, présent où ne l’attend pas et disparu où on le cherche) se déroule dans des montagnes dont la beauté, nous dit l’auteur, est à couper le souffle : pitons rocheux dressés à flanc de ciel, véritables nids d’aigles où les rebelles se confondent avec la couleur de la pierre, ravin abrupts, oueds encaissés au fond des gorges, pentes de la montagne plantées de cèdres et de forêts impénétrables, paysages de roches à nu et d’éboulements de pierrailles, abritant d’innombrables grottes, caches de munitions et d’armes qu’on ne peut investir qu’après y avoir balancé des grenades, les avoir nettoyé à coups de lance-flammes, maquis touffus d’où peut, à chaque instant, jaillir une rafale de fusil automatique ou le couteau imprévisible qui vous tranchera la gorge… Car c’est aussi cela, ce harcèlement de la guérilla qui épuise les nerfs des soldats, ce ratissage des montagnes où la peur ne dit pas son nom, parce que la nommer, c’est se mettre en état de faiblesse, mais qui fait de l’homme ce chasseur qui se sait lui-même la proie de celui qu’il essaie de traquer. S’avancer en terrain ennemi, c’est d’abord, s’oubliant soi-même, « alerte de tous les instants, fouille systématique des coins suspects, l’esprit toujours en éveil, repérage des signes de présence humaine. »

Et cette narration, un jour poussant un autre, c’est tambour battant qu’il la mène, respectant à la lettre le sous-titre de son ouvrage. « Le quotidien d’un appelé », c’est d’abord cette lancinante énumération de lieux (Nouader, Arris, Batna, La Meskiana, Khenchela, Biskra, et tant d’autres) où les troupes installent leur cantonnement, pour quelques heures, quelques jours, montent et démontent les guitounes, aménagent le camp, installent des systèmes de défense et des postes de guet, se livrent aux corvées traditionnelles, avant de repartir ailleurs, n’importe quand, le sommeil à peine entamé, souvent vers l’inconnu, dans l’improbable des montagnes. Ce sont les chefs hurlant les ordres, traitant souvent leurs hommes sans ménagement, les envoyant au feu sans état d’âme et provoquant chez eux des élans de révolte. C’est aussi, et surtout, le boulot du soldat et ses incessantes missions, de jour comme de nuit, reconnaissances de terrain, opérations de ratissage, coups de main sur les douars, fouilles des villageois et arrestations des suspects, embuscades nocturnes, ouvertures des routes, escortes des convois, soutiens portés, opérations de secteur, quadrillages de zones, nettoyages de nids de rebelles, accrochages, crapahutages harassants à travers le djébel, bivouacs improvisés dans des paysages hostiles, marches nocturnes éprouvantes et engagements meurtriers… Mais c’est encore le climat, presque aussi redoutable que l’ennemi lui-même, qui met les corps à rude épreuve, la chaleur épuisante sous un soleil impitoyable qui fait des marches un calvaire où les hommes titubent et défaillent de fatigue et de soif, la pluie, la boue, les nuits glacées, les vents coupants, la neige qui ensevelit les abris de fortune. C’est une guerre (où l’ennemi, invisible, mobile, présent où ne l’attend pas et disparu où on le cherche) se déroule dans des montagnes dont la beauté, nous dit l’auteur, est à couper le souffle : pitons rocheux dressés à flanc de ciel, véritables nids d’aigles où les rebelles se confondent avec la couleur de la pierre, ravin abrupts, oueds encaissés au fond des gorges, pentes de la montagne plantées de cèdres et de forêts impénétrables, paysages de roches à nu et d’éboulements de pierrailles, abritant d’innombrables grottes, caches de munitions et d’armes qu’on ne peut investir qu’après y avoir balancé des grenades, les avoir nettoyé à coups de lance-flammes, maquis touffus d’où peut, à chaque instant, jaillir une rafale de fusil automatique ou le couteau imprévisible qui vous tranchera la gorge… Car c’est aussi cela, ce harcèlement de la guérilla qui épuise les nerfs des soldats, ce ratissage des montagnes où la peur ne dit pas son nom, parce que la nommer, c’est se mettre en état de faiblesse, mais qui fait de l’homme ce chasseur qui se sait lui-même la proie de celui qu’il essaie de traquer. S’avancer en terrain ennemi, c’est d’abord, s’oubliant soi-même, « alerte de tous les instants, fouille systématique des coins suspects, l’esprit toujours en éveil, repérage des signes de présence humaine. »

Jean Forestier n’est pas un historien. Il ne se mêle pas d’analyser les causes du conflit ou d’en commenter les étapes, encore moins d’en ausculter les raisons politiques ou d’en étudier les protagonistes. Son récit est celui d’un homme de terrain, occupé à remplir son devoir. Il n’est pas écrivain non plus, et le sait (ne cherche pas à l’être), mais il a la plume efficace, la mémoire précise et, surtout, le désir de rester au plus près de ce qu’il a vécu et cherche à nous restituer le plus honnêtement possible. Le récit de sa guerre est un récit à fleur de peau, à ras de faits, mais constamment à hauteur d’homme et d’une dignité totale. Si l’on veut mettre de la chair, de la sueur, du sang sur ce que les historiens nous racontent de cette histoire, avec la hauteur et le nécessaire recul que leur impose leur fonction, il faut lire le livre de Jean Forestier. Il est, à sa mesure, un indispensable maillon de la chaîne de nos mémoires.

Michel Diaz.

L’AMOUR BRULE LE CIRCUIT

L’AMOUR BRULE LE CIRCUIT SHITAO ET CEZANNE,

SHITAO ET CEZANNE, LES ADMIRES – Daniel Berghezan

LES ADMIRES – Daniel Berghezan LA MORASSE, Le quotidien d’un appelé en Algérie (1957-1959)

LA MORASSE, Le quotidien d’un appelé en Algérie (1957-1959) Le livre de J. Forestier, auteur comme il le dit, dès le début, « sans aucune culture, sans diplôme, sans éducation, sans nègre, sans correcteur, va dérouler une longue page qui a pour cadre l’Algérie et pour thème la guerre. » Une page que l’ancien typographe va nous restituer un peu « brouillée », mais « parfaitement lisible ».

Le livre de J. Forestier, auteur comme il le dit, dès le début, « sans aucune culture, sans diplôme, sans éducation, sans nègre, sans correcteur, va dérouler une longue page qui a pour cadre l’Algérie et pour thème la guerre. » Une page que l’ancien typographe va nous restituer un peu « brouillée », mais « parfaitement lisible ». Récit écrit sans haine, je disais plus haut, à l’égard de l’ancien ennemi, le « Fel », dont au détour des pages on voit que leur auteur a compris les raisons de la lutte qui consistait, tout simplement, à conquérir la liberté et à rétablir la justice. Raisons qu’il justifie aussi, sans cependant s’y attarder, par l’état de misère et le dénuement dans lesquels survivaient la plupart des Arabes qu’il a pu rencontrer sur le territoire de guerre, paysans gratouillant la terre « avec des engins d’un autre âge. » Bien qu’il fût dans le camp, loi de la guerre oblige, de ceux qui, sous prétexte de « pacifier », ajoutaient à cette misère en dévastant les douars, en en déplaçant les populations et (tout autant que les rebelles le faisaient d’ailleurs) à se payer sur l’habitant en volant ses quelques poulets ou en tuant sa chèvre, son mouton, son âne.

Récit écrit sans haine, je disais plus haut, à l’égard de l’ancien ennemi, le « Fel », dont au détour des pages on voit que leur auteur a compris les raisons de la lutte qui consistait, tout simplement, à conquérir la liberté et à rétablir la justice. Raisons qu’il justifie aussi, sans cependant s’y attarder, par l’état de misère et le dénuement dans lesquels survivaient la plupart des Arabes qu’il a pu rencontrer sur le territoire de guerre, paysans gratouillant la terre « avec des engins d’un autre âge. » Bien qu’il fût dans le camp, loi de la guerre oblige, de ceux qui, sous prétexte de « pacifier », ajoutaient à cette misère en dévastant les douars, en en déplaçant les populations et (tout autant que les rebelles le faisaient d’ailleurs) à se payer sur l’habitant en volant ses quelques poulets ou en tuant sa chèvre, son mouton, son âne. Sur cela, comme sur rien d’ailleurs, J. Forestier ne triche pas. Cependant comment rendre compte d’une telle expérience de vie, quand la mémoire, vive encore, brûle de raconter, mais que l’on se heurte au mur du silence et que la parole est réduite à n’être qu’un mince murmure dans l’ombre ? C’est comme hésitant qu’il s’avance, dans les premières pages de son récit, et nous le voyons tâtonner, chercher le mode d’expression qui lui sera le plus efficace.

Sur cela, comme sur rien d’ailleurs, J. Forestier ne triche pas. Cependant comment rendre compte d’une telle expérience de vie, quand la mémoire, vive encore, brûle de raconter, mais que l’on se heurte au mur du silence et que la parole est réduite à n’être qu’un mince murmure dans l’ombre ? C’est comme hésitant qu’il s’avance, dans les premières pages de son récit, et nous le voyons tâtonner, chercher le mode d’expression qui lui sera le plus efficace. Ces mémoires vont donc être rédigés selon un point de vue interne mais, dans son refus de céder à quelque sensibilité, J. Forestier reste au plus près de ce qu’exige le récit de guerre quand la banalisation de la violence et la présence quotidienne de la mort anesthésient dans la conscience ses sentiments d’humanité et interdisent tout apitoiement trop long sur soi-même et sur l’autre.

Ces mémoires vont donc être rédigés selon un point de vue interne mais, dans son refus de céder à quelque sensibilité, J. Forestier reste au plus près de ce qu’exige le récit de guerre quand la banalisation de la violence et la présence quotidienne de la mort anesthésient dans la conscience ses sentiments d’humanité et interdisent tout apitoiement trop long sur soi-même et sur l’autre. Et cette narration, un jour poussant un autre, c’est tambour battant qu’il la mène, respectant à la lettre le sous-titre de son ouvrage. « Le quotidien d’un appelé », c’est d’abord cette lancinante énumération de lieux (Nouader, Arris, Batna, La Meskiana, Khenchela, Biskra, et tant d’autres) où les troupes installent leur cantonnement, pour quelques heures, quelques jours, montent et démontent les guitounes, aménagent le camp, installent des systèmes de défense et des postes de guet, se livrent aux corvées traditionnelles, avant de repartir ailleurs, n’importe quand, le sommeil à peine entamé, souvent vers l’inconnu, dans l’improbable des montagnes. Ce sont les chefs hurlant les ordres, traitant souvent leurs hommes sans ménagement, les envoyant au feu sans état d’âme et provoquant chez eux des élans de révolte. C’est aussi, et surtout, le boulot du soldat et ses incessantes missions, de jour comme de nuit, reconnaissances de terrain, opérations de ratissage, coups de main sur les douars, fouilles des villageois et arrestations des suspects, embuscades nocturnes, ouvertures des routes, escortes des convois, soutiens portés, opérations de secteur, quadrillages de zones, nettoyages de nids de rebelles, accrochages, crapahutages harassants à travers le djébel, bivouacs improvisés dans des paysages hostiles, marches nocturnes éprouvantes et engagements meurtriers… Mais c’est encore le climat, presque aussi redoutable que l’ennemi lui-même, qui met les corps à rude épreuve, la chaleur épuisante sous un soleil impitoyable qui fait des marches un calvaire où les hommes titubent et défaillent de fatigue et de soif, la pluie, la boue, les nuits glacées, les vents coupants, la neige qui ensevelit les abris de fortune. C’est une guerre (où l’ennemi, invisible, mobile, présent où ne l’attend pas et disparu où on le cherche) se déroule dans des montagnes dont la beauté, nous dit l’auteur, est à couper le souffle : pitons rocheux dressés à flanc de ciel, véritables nids d’aigles où les rebelles se confondent avec la couleur de la pierre, ravin abrupts, oueds encaissés au fond des gorges, pentes de la montagne plantées de cèdres et de forêts impénétrables, paysages de roches à nu et d’éboulements de pierrailles, abritant d’innombrables grottes, caches de munitions et d’armes qu’on ne peut investir qu’après y avoir balancé des grenades, les avoir nettoyé à coups de lance-flammes, maquis touffus d’où peut, à chaque instant, jaillir une rafale de fusil automatique ou le couteau imprévisible qui vous tranchera la gorge… Car c’est aussi cela, ce harcèlement de la guérilla qui épuise les nerfs des soldats, ce ratissage des montagnes où la peur ne dit pas son nom, parce que la nommer, c’est se mettre en état de faiblesse, mais qui fait de l’homme ce chasseur qui se sait lui-même la proie de celui qu’il essaie de traquer. S’avancer en terrain ennemi, c’est d’abord, s’oubliant soi-même, « alerte de tous les instants, fouille systématique des coins suspects, l’esprit toujours en éveil, repérage des signes de présence humaine. »

Et cette narration, un jour poussant un autre, c’est tambour battant qu’il la mène, respectant à la lettre le sous-titre de son ouvrage. « Le quotidien d’un appelé », c’est d’abord cette lancinante énumération de lieux (Nouader, Arris, Batna, La Meskiana, Khenchela, Biskra, et tant d’autres) où les troupes installent leur cantonnement, pour quelques heures, quelques jours, montent et démontent les guitounes, aménagent le camp, installent des systèmes de défense et des postes de guet, se livrent aux corvées traditionnelles, avant de repartir ailleurs, n’importe quand, le sommeil à peine entamé, souvent vers l’inconnu, dans l’improbable des montagnes. Ce sont les chefs hurlant les ordres, traitant souvent leurs hommes sans ménagement, les envoyant au feu sans état d’âme et provoquant chez eux des élans de révolte. C’est aussi, et surtout, le boulot du soldat et ses incessantes missions, de jour comme de nuit, reconnaissances de terrain, opérations de ratissage, coups de main sur les douars, fouilles des villageois et arrestations des suspects, embuscades nocturnes, ouvertures des routes, escortes des convois, soutiens portés, opérations de secteur, quadrillages de zones, nettoyages de nids de rebelles, accrochages, crapahutages harassants à travers le djébel, bivouacs improvisés dans des paysages hostiles, marches nocturnes éprouvantes et engagements meurtriers… Mais c’est encore le climat, presque aussi redoutable que l’ennemi lui-même, qui met les corps à rude épreuve, la chaleur épuisante sous un soleil impitoyable qui fait des marches un calvaire où les hommes titubent et défaillent de fatigue et de soif, la pluie, la boue, les nuits glacées, les vents coupants, la neige qui ensevelit les abris de fortune. C’est une guerre (où l’ennemi, invisible, mobile, présent où ne l’attend pas et disparu où on le cherche) se déroule dans des montagnes dont la beauté, nous dit l’auteur, est à couper le souffle : pitons rocheux dressés à flanc de ciel, véritables nids d’aigles où les rebelles se confondent avec la couleur de la pierre, ravin abrupts, oueds encaissés au fond des gorges, pentes de la montagne plantées de cèdres et de forêts impénétrables, paysages de roches à nu et d’éboulements de pierrailles, abritant d’innombrables grottes, caches de munitions et d’armes qu’on ne peut investir qu’après y avoir balancé des grenades, les avoir nettoyé à coups de lance-flammes, maquis touffus d’où peut, à chaque instant, jaillir une rafale de fusil automatique ou le couteau imprévisible qui vous tranchera la gorge… Car c’est aussi cela, ce harcèlement de la guérilla qui épuise les nerfs des soldats, ce ratissage des montagnes où la peur ne dit pas son nom, parce que la nommer, c’est se mettre en état de faiblesse, mais qui fait de l’homme ce chasseur qui se sait lui-même la proie de celui qu’il essaie de traquer. S’avancer en terrain ennemi, c’est d’abord, s’oubliant soi-même, « alerte de tous les instants, fouille systématique des coins suspects, l’esprit toujours en éveil, repérage des signes de présence humaine. » IL N’EST PLUS D’ETRANGERS – Catherine Leblanc, Editions L’Amourier (2015)

IL N’EST PLUS D’ETRANGERS – Catherine Leblanc, Editions L’Amourier (2015)