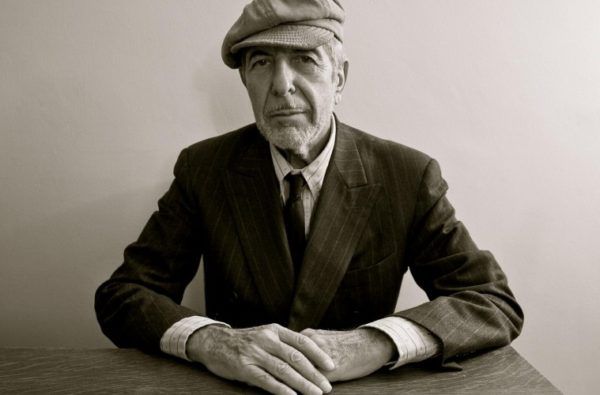

LE LIVRE DU DÉSIR – Léonard Cohen

LE LIVRE DU DÉSIR – Léonard Cohen

Editions Le cherche-midi, 2008 (rééd. chez Poésie/Points en 2016)

Léonard Cohen (1934-2016), né à Montréal, apprend, dès l’adolescence, à jouer de la guitare. Il publie ses premiers poèmes dans une revue étudiante. Après avoir vécu en Angleterre, puis en Grèce, où il écrit ses premiers romans, il s’installe aux Etats-Unis dans les années soixante et entame sa carrière de chanteur, avec le succès que l’on sait. Il n’en oublie pas pour autant la littérature puisqu’il publie Les Perdants magnifiques, en 1972, L’Énergie des esclaves, en 1974, et Le Livre de la miséricorde, en 1985.

En 1994, il se retire dans le monastère du Mont-Baldy, en Californie, et devient moine bouddhiste. Les années 2000 marquent son grand retour sur la scène musicale, mais aussi son retour en poésie, avec la publication, en 2006 (chez McClelland & Steward Ldt) du Livre du désir.

Ce recueil rassemble plus de deux cents textes et autant de dessins et gravures mêlés, textes en vers ou prose dont les plus anciens sont datés de 1973 et dont les plus récents ont été composés au début des années 2000.

Si beaucoup d’entre eux peuvent passer pour des poèmes d’amour, ce thème y est traité sous l’angle de l’inconsolable nostalgie, de la séparation d’avec les compagnes aimées, du perpétuel désabusement, de l’inévitable perte des illusions du bonheur entrevu, de la douleur toujours rouverte et ironiquement remise en place, du désir éternellement renaissant de ses cendres et sitôt renvoyé à la solitude de l’être, à l’éphémère dérisoire de notre condition humaine et à la vanité de l’absolu auquel nous ne pouvons jamais avoir accès.

En effet, de ces textes émerge, en continuum, le sentiment d’un douloureux déchirement entre désir de chair et désir d’absolu, d’un écartèlement irrémédiable entre les créatures de « Boogie Street » et celles de « Di-U » (Celui qu’on ne nomme pas, selon la tradition juive).

D’ailleurs, de ces années passées à méditer, crâne rasé, dans sa robe de moine, dans le monastère du Mont-Baldy, Léonard Cohen ne ramène ni certitude, ni sagesse définitive, mais l’intime sentiment que le très cahoteux chemin de sa spiritualité est celui qu’il saura se frayer, tout seul, à travers ses propres tourments. Quête vaine et aveu d’échec ?… L’un des premiers poèmes du Livre du désir, « Ma vie en robe de moine », ne saurait être plus explicite :

Au bout d’un moment

On ne sait plus dire

Si c’est le manque d’une femme

Ou le besoin d’une cigarette

Et plus tard si c’est la nuit

Ou bien le jour

Et puis soudain on sait l’heure

On s’habille on rentre chez soi

On allume on se marie

Et Léonard Cohen confie encore, dans un autre texte, plus loin :

La paix n’est pas entrée dans ma vie

Ma vie s’est échappée

et la paix était là

souvent je me cogne dans ma vie,

essayant d’attraper son souffle

Si l’humour est aussi présent dans ces textes, un humour qui ne cède jamais aux sirènes du désenchantement ni aux appels de la désespérance, c’est avant tout l’humour, non pas celui, grinçant, du pessimisme, mais celui, féroce et salvateur, de l’autodérision :

J’ai écrit pour l’amour

Puis j’ai écrit pour l’argent

Avec quelqu’un comme moi

C’est la même chose

Car Léonard Cohen a cette politesse désinvolte de ceux qui se nourrissent de leurs propres difficultés à s’accepter eux-mêmes et à se reconnaître dans le monde, ne se sentent pas tout à fait légitimes à vivre. Cette politesse qu’ont ceux qui refusent, sans pose, de se prendre au sérieux. C’est là le seul, le vrai moyen d’être grave et profond, d’avouer ses faiblesses, sans céder aux atermoiements de l’auto-compassion, de parler sans tricher, avec une apparente légèreté, et comme s’en moquant, de la difficulté d’aimer et de la solitude, de la vieillesse qui menace, des peurs et doutes qui l’escortent et de l’angoisse de la mort.

Parfois, pourtant, la voix se fait plus grave, chaque mot devenant question et chaque question devenant l’instrument d’une quête sans fin :

Ne déchiffrez pas

Les cris qui sont les miens

Ils sont le chemin

Et non pas le signal

Et parlant encore de l’amour qui, toujours, se sera échappé, et du temps qui s’écoule si vite, comme aussi de cette impuissance de l’écriture à trouver les seuls mots qui importent et le rapprocheraient de l’indicible sur quoi se fonde la parole, il écrit :

Mon temps tire à sa fin

Et je n’ai toujours pas chanté

La vraie chanson, la grande chanson (…)

Un coup d’œil dans la glace

Un clin d’œil dans mon cœur

Me donne envie de la fermer à jamais

Et il ajoute, dans le texte qui suit :

(…) Me voici à la fin de la chanson

à la fin de la prière

Les cendres se sont enfin dispersées

exactement comme elles doivent le faire

Les chaînes ont lentement suivi les ancres

jusqu’au fond de la mer

Bernard Loupias écrit au sujet de ce livre (in Le Nouvel Observateur, 1er mai 2008) : « Léonard Cohen sacré prince des poètes. Tout y est sec et lumineux comme des haïkus; absurde et profond comme des koâns, ces histoires paradoxales que les maîtres zen proposent à la méditation de leurs disciples. Leurs « solutions » sont souvent d’un humour dévastateur, proches de celui des questions talmudiques et des récits hassidiques qui baignèrent l’enfance du poète. »

On ne saurait mieux dire : la poésie de Léonard Cohen est certes « sèche » et « lumineuse », mais empreinte tout à la fois de cet humour qui cultive le paradoxe et de cette insouciante gravité qui en font un objet précieux et singulier elle nous invite, d’un vers et d’une phrase à l’autre, à nous interroger au plus intime de nous-mêmes sur notre aptitude à la vérité, au bonheur et à l’harmonie, à regarder le monde comme il va. Un monde à consommer, comme un verre de vin, jusqu’à la dernière gorgée, mais auquel nous avons enlevé ses chances d’être autre que celui qui risque de se fondre dans les brumes de ses propres ténèbres, dans un égarement où nous perdrons notre âme :

Nous sommes au début d’une période d’ahurissement, un curieux moment où les gens trouvent la lumière au sein du désespoir et le vertige au sommet de leurs espérances. C’est un moment religieux aussi et là est le danger. Les gens vont vouloir obéir à la voix de l’Autorité, et bien des constructions étranges sur la nature exacte de l’Autorité vont se faire jour dans les esprits. Une fois de plus, la famille va apparaître comme le Fondement, très honoré, très glorifié, mais ceux d’entre nous qui ont été transpercés par d’autres possibilités, ne vont faire qu’effleurer les mouvements, même si ce sont les mouvements de l’amour. L’ardent désir d’Ordre va inciter de nombreuses personnes obstinées et sans concessions à l’imposer. La tristesse du zoo va s’abattre sur la société. »

Fasse que la parole des poètes, et la mise en garde de celui-là, puissent encore, et durablement, éclairer la conscience des hommes !

Michel Diaz, 14/05/17

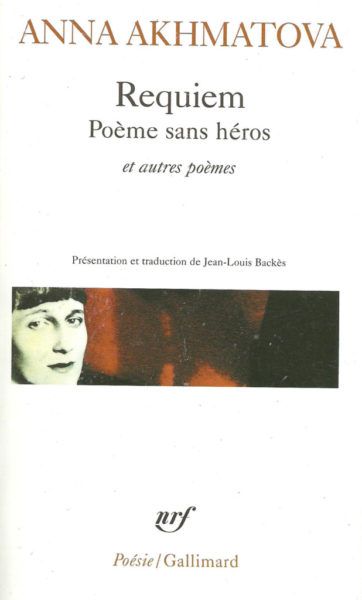

REQUIEM – POÈME SANS HÉROS et autres poèmes

– Anna Akhmatova

REQUIEM – POÈME SANS HÉROS et autres poèmes

– Anna Akhmatova

LA NUIT DÉBORDE – Jeanne Bastide

LA NUIT DÉBORDE – Jeanne Bastide Pourtant, la vie est là, encore, comme une herbe s’accroche au mur ou pousse entre les dalles, ou comme le lichen s’incruste dans la pierre: « … quelquefois, je laisse aller, ou plutôt j’accueille ce qui m’arrive. Des pensées brutes, pas encore ordonnées. J’ai tellement plaisir à les laisser advenir. » La vie, « fragile, au bord de la mort. Et tellement ardente à l’intérieur. Avec une obstination animale. » La vie, tant qu’il reste un peu de lumière, un espace de ciel à travers la fenêtre, et un peu d’air à respirer. « Condamnée à vivre. Vivante à perpétuité. Jusqu’à la mort. » Aller au bout de sa fatigue, vaille que vaille, jusqu’au bout de sa résistance, au terme de l’épuisement, n’est-ce pas encore lutter pour ne pas renoncer, tenter d’avoir le dernier mot, aussi pauvre soit-il ? « Maintenant que je ne peux plus marcher, je voudrais sentir se déployer tout l’espace de la mémoire que le manque de pas a rétréci. » « Vouloir », « sentir » encore, élargir ce qui reste d’espace intérieur, c’est de ces mots-là que s’éclairent les dernières pages du livre dont on sait bien, pourtant, qu’une nuit imminente les guette.

Pourtant, la vie est là, encore, comme une herbe s’accroche au mur ou pousse entre les dalles, ou comme le lichen s’incruste dans la pierre: « … quelquefois, je laisse aller, ou plutôt j’accueille ce qui m’arrive. Des pensées brutes, pas encore ordonnées. J’ai tellement plaisir à les laisser advenir. » La vie, « fragile, au bord de la mort. Et tellement ardente à l’intérieur. Avec une obstination animale. » La vie, tant qu’il reste un peu de lumière, un espace de ciel à travers la fenêtre, et un peu d’air à respirer. « Condamnée à vivre. Vivante à perpétuité. Jusqu’à la mort. » Aller au bout de sa fatigue, vaille que vaille, jusqu’au bout de sa résistance, au terme de l’épuisement, n’est-ce pas encore lutter pour ne pas renoncer, tenter d’avoir le dernier mot, aussi pauvre soit-il ? « Maintenant que je ne peux plus marcher, je voudrais sentir se déployer tout l’espace de la mémoire que le manque de pas a rétréci. » « Vouloir », « sentir » encore, élargir ce qui reste d’espace intérieur, c’est de ces mots-là que s’éclairent les dernières pages du livre dont on sait bien, pourtant, qu’une nuit imminente les guette. UN BÉGAIEMENT

UN BÉGAIEMENT LES REFLETS DU SILENCE

LES REFLETS DU SILENCE Dans ces lignes où se mêlent l’eau des rivières, le vent, la pluie, le ciel qui porte ses oiseaux, les mots disent déjà l’essentiel. Et c’est que l’écriture poétique ne devrait être, avant toute autre volonté, qu’écriture du corps, dynamique du souffle et battement du cœur. Qu’elle est ici, physiquement, du corps, comme la feuille tient de l’arbre et le chant de la voix. Ecriture au plus près de soi, et au plus juste du sentiment d’être et de l’appartenance au monde. Une écriture où la « mémoire n’a gardé que l’essentiel / le goût de l’improviste. »

Dans ces lignes où se mêlent l’eau des rivières, le vent, la pluie, le ciel qui porte ses oiseaux, les mots disent déjà l’essentiel. Et c’est que l’écriture poétique ne devrait être, avant toute autre volonté, qu’écriture du corps, dynamique du souffle et battement du cœur. Qu’elle est ici, physiquement, du corps, comme la feuille tient de l’arbre et le chant de la voix. Ecriture au plus près de soi, et au plus juste du sentiment d’être et de l’appartenance au monde. Une écriture où la « mémoire n’a gardé que l’essentiel / le goût de l’improviste. » C’est encore sans heurt que ce texte nous mène dans la méditation, puisqu’il n’y a pas de lumière sans les ombres qui l’accompagnent et en sont le verso nécessaire.

C’est encore sans heurt que ce texte nous mène dans la méditation, puisqu’il n’y a pas de lumière sans les ombres qui l’accompagnent et en sont le verso nécessaire.