HAÏkU

HAÏkU

ANTHOLOGIE DU POEME COURT JAPONAIS

Présentation et traduction de Corinne Arlan et Zéno Bianu

Editions Gallimard, collection Poésie, 2002

Ce recueil réunit plusieurs centaines de textes de poètes japonais qui ont pratiqué le haïku. Classés dans l’ordre du défilement des saisons (selon l’ancien calendrier lunaire ou selon le nouveau, occidental, solaire), ce sont les oeuvres de plusieurs dizaines de maîtres-orfèvres en la matière, ou de leurs disciples et continuateurs, œuvres qui couvrent ici une large période qui va du XVème siècle à l’époque contemporaine.

La très belle unité de cette anthologie tient à ce que tous ces textes, qui n’illustrent pas moins de six siècles d’une pratique strictement et durablement établie dans une tradition formelle que rien n’a ébranlée (tout en évoluant pourtant), perpétuent un esprit, une philosophie qui continue de nous parler, parce qu’elle interroge l’être dans ce qu’il a de plus intime, sa relation au temps, au monde et à tout le vivant.

La construction du haïku, sa contraction extrême, ce saisissant resserrement, cette économie des moyens qui impliquent de n’y exprimer que l’essentiel des émotions, des sentiments et des pensées, usant des raccourcis de la parole, du symbolisme et de la fulgurance que permet la métaphore, peuvent nous sembler, à juste titre, à nous lecteurs occidentaux et amateurs de poésie, d’une surprenante intemporalité, c’est-à-dire aussi bien inscrite dans la modernité.

Pour mieux nous en convaincre et mieux cerner l’esprit qui a toujours conduit l’écriture du haïku, je citerai quelques extraits de la préface de l’ouvrage :

« Pourquoi aimons-nous le haïku ?

Sans doute pour l’acquiescement qu’il suscite en nous, entre émerveillement et mystère. Le temps d’un souffle (un haïku, selon la règle, ne doit pas être plus long qu’une respiration), le poème coïncide tout à coup avec notre exacte intimité, provoquant le plus subtil des séismes.

Sans doute, aussi, parce qu’il nous déroute, parce qu’il nous sort de notre pli, déchirant une taie sur notre regard, rappelant que la création a lieu à chaque instant. « Salve contre l’habitude », disait justement Henri Pichette à propos de la poésie – « ravissement soudain dans l’imprévisible », répondraient les haïkistes qui traquent l’inconnu au cœur du familier;

Peut-être, enfin, parce qu’il sait pincer le cœur avec légèreté. Rien de pesant, rien de solennel, rien de convenu. Juste un tressaillement complice. Une savante simplicité. L’éclosion spontanée d’une fleur de sens.

[…] Selon Bashö, un poème achevé doit révéler – dans le même temps – l’immuable, l’éternité qui nous déborde (fueki) et le fugitif, l’éphémère qui nous traverse (ryüko). Le haïku tremble et scintille alors comme un instant-poème, une étincelle jaillie de la confrontation permanente entre le présent et l’éternité, un minuscule aérolithe de modestie à l’échelle du cosmos. Il suspend, comme en se jouant, la raison discursive qui nous tient lieu de béquille – avec une ambition souveraine : dire la réalité telle qu’elle est, tracer le territoire d’un aiguisement apaisé des formes et des sensations :

Devant l’éclair –

sublime est celui

qui ne sait rien !

(Bashö)

[…] Art de l’ellipse et du bref, le haïku (…) procède par retranchement par soustraction – par dépouillement. Habité par une exigence d’expression absolue, il dénude la langue jusqu’à sa moelle. Pour révéler sans discourir. Débordant les mots par les mots, leur faisant dire ce qu’ils ne semblent pouvoir dire, il gambade toujours aux limites du langage. Et s’il apparaît comme l’expression d’un vrai vertige, c’est sans doute parce qu’il s’attache à ciseler sans fin cette pure aporie : mettre en mots le silence.

Un monde

qui souffre

sous un manteau de fleurs

(Issa)

[…] Si le haïku est un exercice spirituel, c’est au sens où il approfondit le spiritus, c’est-à-dire le souffle du monde en nous. Il ne célèbre rien d’autre que le charivari du vivant, sans jamais s’interdire ni l’impertinence ni l’espièglerie – fût-ce dans la peine et la souffrance.

Cœur

blanchi par la pluie

carcasse battue par les vents !

(Bashö)

L’être est voué à se défaire corps et âme, à se fondre dans le vide : nous sommes les jouets (plus ou moins lucides) de ces éléments déchaïnés, nous sommes cette plaine désolée où blanchissent déjà nos os. Il n’est rien, jusque dans la plus extrême dissonance, où ne serait l’infini. L’éveil ? Une limpide immédiateté, sans la moindre grandiloquence. Une immanence prête à bruire dans les lieux les plus communs. Sauf qu’il n’est plus ici aucun lieu commun. Comme si chaque chose dans sa dimension fugitive dévoilait l’économie ultime de la nature.

Sur la pointe d’une herbe

devant l’infini du ciel

une fourmi

(Hôsai)

[…] »

Le haïku sait toujours concilier le plus vaste et l’infime, la partie et le tout, l’humble grain de riz et la galaxie, le plus fragile insecte et l’infinitude cosmique, nous resitue dans le grand mouvement du rythme universel et nous redonne place dans le monde. S’il évoque souvent la mort, la question de la finitude de toute chose, c’est toujours en réenchantant notre présence au temps, en remerciant et célébrant la vie, quelque forme qu’elle prenne, du début à la fin, et de commencement en perpétuel recommencement. L’esprit, ainsi perpétué, du haïku, c’est de nous redire sans cesse la solidarité universelle du vivant, malgré la mort, malgré la souffrance. Et notre appartenance au Tout, à la totalité sensible qui compose « le chant du monde », comme dans ce poème de Masaoka Shiki :

La Voie lactée

le champ de patates

les hérons blancs !

Le Ciel, la Terre, et l’Etre vivant entre les deux, sont contenus ici comme en un seul idéogramme, réunis en trois vers dans l’immensité du cosmos ! C’est bien pourquoi le haïku, cette forme poétique la plus brève qui soit, est une expression esthétique qui, dans le même temps, est toujours une éthique – mais une éthique de l’amour ultime.

Michel Diaz, 14/05/17

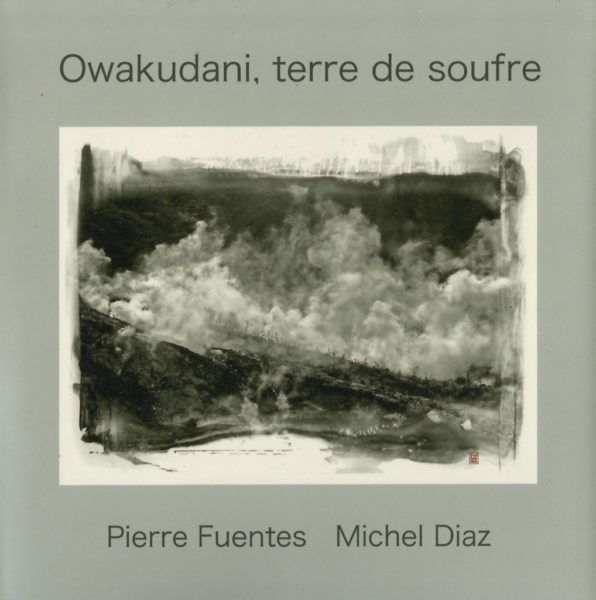

OWAKUDANI, TERRE DE SOUFRE, images de Pierre Fuentes, texte de Michel Diaz (éd. L’Atelier du livre d’Art, 2016)

OWAKUDANI, TERRE DE SOUFRE, images de Pierre Fuentes, texte de Michel Diaz (éd. L’Atelier du livre d’Art, 2016)