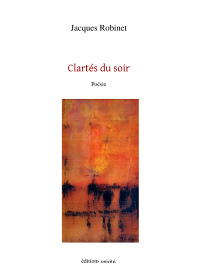

Clartés du soir, Jacques Robinet, Editions Unicité (2022),

Article publié in ce blog (janvier 2022) et in Diérèse N° 89 (hiver-printemps 2024)

Le recueil, Clarté du soir, se compose de quatre sections, L’ouvert, La traversée, Nocturne, L’estuaire. Les titres de ces quatre parties laissent entendre, si on y est un peu attentif, que cet ouvrage s’organise comme une traversée de solitude, de silence et de nuit, depuis une ouverture vers une autre, plus vaste, offerte au large qui nous permet d’envisager que ce chemin de poésie débouche sur un horizon où l’espéré se mêle à l’inconnu – de même que les eaux du fleuve s’élargissent avant la mer pour s’y jeter et s’y confondre.

Chemin de poésie qui ne se ferme pas en boucle sur lui-même, mais se forme en spirale, de même que cette figure dessine sa voie d’infini. Les premiers mots de ce recueil sont accueil au matin qui s’ouvre, à la lumière du début du monde : Une goutte d’eau / scintille // Le jour se lève / repousse la nuit // Tout s’éclaire / – commence. Les derniers mots du livre, comme en écho, semblent d’abord plus sombres, La lumière décline / Tu te crois près du port // La vie s’en va ainsi / comme un vallon creusé dans / la mer… Et Jacques Robinet ajoute : Que cherches-tu encore / qui ne soit un adieu ? // Souvenirs et désirs / se querellent / Poignées d’herbes folles / Ce qu’il reste de toi. La vie ne serait-elle que ce peu de choses après tant de lumière au ciel que résume le cri d’un oiseau ? Mélancolie qui tombe sur la dernière scène des jours ? Quelle est cette blancheur ? // L’aube se traîne / La marée te repousse vers le large. Mais les derniers poèmes du recueil ouvrent pourtant grand (vers l’inconnu de l’infini avons-nous dit) ce qu’on croyait d’abord se clore sur lui-même ; Apprendre des eaux courantes / à ne rien retenir // Tout s’écoule vers un autre soleil.

D’ici, vers un ailleurs, plus large et plus profond, ce cheminement poétique est en vérité un chemin empreint d’une spiritualité profonde qui nous conduit, depuis les premiers vers, où le poète dit son émerveillement devant ce que le monde recèle de beauté, jusque aux confins de sa méditation, comme on fait le bilan de sa vie, apaisement, sagesse, où l’on accepte enfin de ne plus rien attendre ni demander, où l’on est seulement soucieux d’atteindre cet état de l’âme où Voir dans le noir / requiert le silence.

Ce livre commence donc, dans la section L’ouvert, par une fervente célébration de ce matin nouveau qui repousse la nuit, cette injonction à se lever pour prendre racine de l’aube, à s’effacer comme la rosée / en son passage ébloui. L’expérience sensorielle du monde, toujours renouvelé, c’est ce qui emplit le champ de l’incertitude et du doute, y plante ses repères, y sème ses possibles, en nourrira sa nostalgie. C’est, en premier lieu, bien sûr, le regard et ce qui s’y est déposé : L’aurore ronge l’herbe noire / L’eau de la nuit brille encore. Et quel plus pur désir alors que celui de vouloir renaître dans le jour redonné, toujours neuf ? Ce qui s’invite à cette faim du monde, ce sont aussi ses bruits et ses silences, le jardin noir encore et silencieux, la pluie qui chuchote ses secrets, le discret chahut des pigeons parmi les feuilles mortes, le son d’une cloche / ouatée de silence // un rire lointain d’enfant. Partition des menues choses du monde avec lesquelles le poète aimerait se confondre pour entrer au cœur même de l’instant, délesté de toute mémoire et de toute douleur humaine comme cet arbre qui s’étire au soleil / de plaisir et de gratitude, et devenir comme lui, un arbre de silence / Un silence sans entrave /où le ciel se dépose, acquiesçant alors à ce qui advient, même à la mort qui rôde et consume nos heures. Mais même si ces pages sont traversées par l’idée de la mort et la conscience du temps qui passe, qu’un angélus lointain / annonce la fin du jour, ce rapport douloureux du poète avec le monde puise pourtant consolation dans le spectacle qu’il lui offre et où il trouve force d’exister quand sa foi s’indécise et vacille : Je n’ai d’autres raisons / nul autre savoir / que celui des plantes / attirées par le soleil. Et il écrit encore, comme on murmure une prière, Bénie sois-tu terre / perdue parmi les nombres / qui me permet de nommer chaque fleur.

La poésie alors, et les mots du langage seraient-ils pour l’auteur autre voie de salut ?… Mais Jacques Robinet entretient avec la poésie et le langage un rapport de défiance, car l’écriture est toujours un obstacle entre le réel, la vision qu’on en a, parasitée par les mots même du langage, par ce qu’ils véhiculent malgré nous, et la représentation que l’on voudrait en faire. Ainsi écrit-il dans son ouvrage Les notes de l’heure offerte, « Les mots sont des serpents qui sifflent et grincent à chaque ligne. C’est le lieu de tous les dangers, de toutes les déconvenues ».

Aussi la deuxième section du recueil, La traversée, se présente-t-elle, dans les vingt-trois poèmes qui la composent, comme une réflexion sur l’écriture, ses difficultés, les doutes et incertitudes qui font le fardeau du poète qui avance à l’aveugle sur la neige des pages : Tu dis la traversée du silence / pour rejoindre la voix qui s’efface. Quiconque, en effet, se livre au travail de l’écriture en éprouve un jour ou l’autre la dérision : Trop de mots s’épuisent /, écrit-il, à soutenir l’invisible // Ecrasés ils gémissent // C’était prévisible / trop beau trop haut pour nous. Et plus loin : Un mot de trop / frappe le poème / qui sombre // Au loin brille / la poussière d’un port / qui n’existe pas. Mais le paradoxe réside dans le fait que c’est en écrivant qu’on s’éprouve le plus vivant. Comme si la réalité, tout compte fait, n’avait d’existence véritable que dans et par l’acte du langage qui lui donne forme. Il n’y a donc pas les livres d’un côté et la vie de l’autre – ou le monde des choses et le monde des mots. Et c’est, nous semble-t-il, dans la quête de cette (im)possible conciliation que s’inscrit la démarche poétique et existentielle de Jacques Robinet. Et s’il écrit, Je cours m’obstine / sans savoir / le lieu ni le chemin //[…] J’obéis à l’appel / des soleils en fuite, il écrivait aussi, quelques pages avant : Photos livres tableaux / deux arbres à la fenêtre / prêts à m’accueillir // Un cri d’oiseau / fait vibrer le silence.

Qu’en est-il, s’interroge l’auteur, des rapports de l’écriture et du réel ? Et ses poèmes tentent de répondre à cette interrogation insistante qui, depuis bien longtemps (depuis le Don Quichotte de Cervantès) est celle de toute véritable entreprise littéraire. Interrogation qui se prolonge et se développe dans Nocturne, la troisième section du recueil : Goutte de pluie / glisse et se perd // Mot perdu / que le langage / traque en vain // Poursuite d’une braise / tous feux mal éteints. Certes, le poète ne « court » pas après le réel comme s’il s’agissait d’un animal en fuite. Il y est immergé, comme tout le monde, mais sans le savoir tant la « réalité », cette description apprise, nous accapare et nous limite. Peut-être est-ce contre cela que l’écriture le réclame, pour échapper à cette aliénation. Parce qu’on éprouve un beau jour que seul le langage permet d’échapper au langage. Ecrire alors, écrire, poser, jour après jour, les mots qui feront le poème, nourriront le questionnement : Les mots tombent / goutte à goutte / comme la pluie / dans un seau. Et même si L’eau à tout instant / se ride mais jamais ne / déborde l’éternel vivier, faut-il écrire encore ? Faut-il poursuivre ? // Faire crisser à nouveau cette neige // effeuiller le langage / sans le jeter aux flammes ? « On dit que nous sommes poètes, disait Breton, parce que nous nous attaquons au langage qui est la pire des conventions. » Il nous faut ajouter que « parler contre les paroles », comme le disait aussi Ponge, c’est perdre ses repères, sortir de ce cadre rassurant ou les mots disent ce qu’ils veulent dire. Alors, on ne sait plus où l’on est. On est là et on n’y est plus. Les choses n’ont pas changé et, en même temps, elles sont prises dans une étrange lumière. Cette lumière étrange qui est le signe du réel. Alors Ecris – écris encore, nous dit Jacques Robinet, Rature déchire renonce / le temps d’une romance / ou celui d’un silence. Et même si la douleur ferme l’espace, que le monde se fait petit, écrit encore le poète dans ces si belles pages dédiées à sa mère en allée, et que nous accueillons comme des Leçons de ténèbres, Nous portons des rêves d’oiseaux / qui volent d’île en île.

La dernière section, L’estuaire, se colore d’autres modulations dans la voix du poète. Les mêmes thématiques s’y retrouvent, la conscience du temps qui passe, l’approche de la mort, les enjeux du chant poétique, mais en mode mineur, comme adoucies et apaisées, et certaines pensées passent au premier plan pour y occuper une place essentielle.

Certes, écrit le poète, A trop vouloir atteindre / la plus haute note / on brise la voix / amoureuse du silence, mais, ajoute-t-il aussitôt, C’est au plus sombre / parfois au plus bas / que le chant retrouve / sa fraîcheur de source. A force de se cogner aux murs, dit-il encore, il découvre soudain / que rien ne (le) sépare de ce qu(’il) cherchait. C’est-à-dire, comme il le déclare dans un entretien avec Nathalie de Courson, « s’ouvrir le plus possible au silence et à la beauté de ce monde qui ne cesse de jaillir sous notre regard », parce « que tout m’est appel en ce monde si riche de beautés et de douleurs ». Et il ajoute, un peu plus loin : « Plus j’avance en âge et plus une certaine paix, je n’ose parler de joie, et pourtant ! m’habitent. Cela peut étonner que le grand âge puisse sembler être parfois le plus bel âge de la vie, mais tel est bien mon cas ». Consentir, privilège de l’âge, consentir à l’inconnu, à l’imprévisible, à la violence ou à la douceur de l’inéluctable, tel est le sens de cette métaphore de l’estuaire qui nous dit Que nul regret n’entrave / qui efface ses traces / riche d’un frêle amour / au moment de tout quitter.

Et c’est bien la thématique de l’amour qui envahit les pages de cette dernière section. A l’amour, dévasté par l’absence, qui le liait à sa mère, succède celui que porte la foi et la quête spirituelle, certes sans cesse tiraillée par le doute, mais porteuse d’une inépuisable espérance : A chercher le divin / on rencontre des pierres / Plus hautes les églises / plus violent le désir. Aussi, peut-il écrire : La moisson est rangée // La paille brille / après l’orage et la pluie. Vient alors, comme naturellement, se rattacher la pratique de l’écriture au mouvement de l’âme portée vers – et par – la méditation, au goût pour la contemplation à la figure de Dieu. Rencontre qui n’a rien d’évident, et Jacques Robinet ne cesse de nous le dire, mais qui élève ce recueil vers les hauteurs du cœur en même temps que vers celles de l’art poétique.

Michel Diaz, 10/01/2023