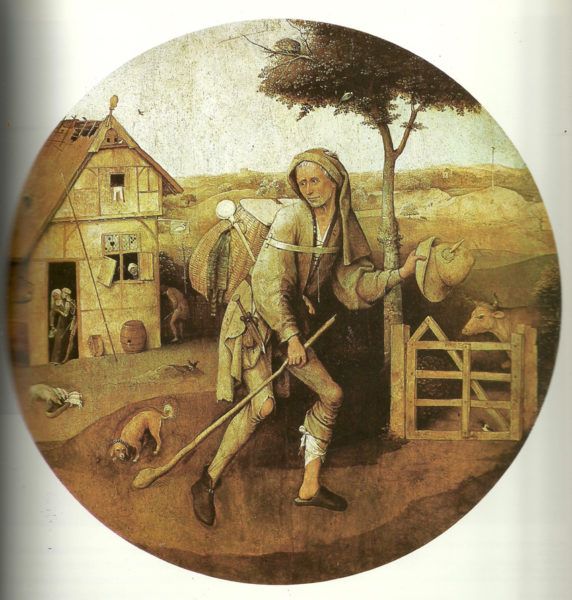

Illustration : Le Voyageur, par Jérôme BOSCH

Texte publié dans L’Iresuthe, N° 32 (Hiver 2014), et dans Diérèse (nouvelle version), N° 76 (Eté 2019)

Comment ce texte, quelques mots d’abord imposés à moi, comme des coups discrets frappés contre une porte, en est-il venu à remplir les pages du petit calepin que j’emporte toujours avec moi quand je m’en vais marcher au bord de la rivière ou à travers les bois ?…

S’agit-il des réminiscences d’un mauvais rêve dont j’ai tout oublié, qui ne m’aurait pourtant laissé que des bribes d’images ou, plus exactement, quelques confuses impressions ?

Ou ne serait-il pas le fruit de cet entre-deux de la rêverie où peuvent nous plonger, sans qu’on y prenne garde, les échos inquiétants du monde ?…

J’avoue que je n’en sais trop rien… Et d’ailleurs, que veut-il nous dire, et vers quoi cherche-t-il à nous entraîner ?… Les textes ont leurs secrets, même pour leur auteur, et je me garderai d’essayer d’éclairer ceux qui gisent dans celui-là. Il est, c’est tout, et peut-être est-il assez explicite dans ce qu’il nous livre pour qu’on ne le contraigne pas à en révéler davantage.

VERS LE DESERT

« La solitude est bonne, et les hommes

ne valent pas un regret. » – George Sand, Indiana

Jusque à il y a peu encore, quelques jours à peine, mais je ne saurais en donner le nombre précis, mon voyage se déroulait au rythme du soleil, du vent, d’une courte averse de loin en loin. Il y avait déjà longtemps que je marchais ainsi… J’emportais, dans mon sac à dos, un bidon d’eau et quelques provisions, toutes choses que désormais je m’efforçais de rationner .

Auparavant, il y a de cela plus longtemps encore, je me détournai de ma route afin d’aller examiner de près une construction très étrange, apparemment abandonnée, mais qui pourtant jouait de ses feux vitrifiés dans le morne silence du crépuscule. Usine ou centrale nucléaire désaffectée, cathédrale aux allures sévères de blockhaus ? Temple solaire d’un culte millénaire à jamais oublié, ou peut-être à venir ? Comment savoir !…

Quoi qu’il en fût, je passai une bonne partie de la nuit, et toute la journée sous le soleil à explorer de fond en comble cette architecture. Sans évidemment rencontrer personne. Ou plutôt si : quelques silhouettes d’hommes et de femmes imprimées sur les murs, comme sur les murs d’Hiroshima, celles des morts irradiés après l’explosion de la première bombe atomique. Ce spectacle angoissant aurait dû m’inciter à m’enfuir au plus vite. Cependant je restai. Car dans le même temps, fouillant ces pierres et escaladant ces monceaux de gravats, je fis une autre découverte : sur une dalle de béton, je trouvai une boîte, comme si elle avait été mise là, exprès, par ceux-là même qui avaient construit cet étrange temple. A l’intention de ceux qui viendraient après eux, un jour, un soir, comme j’étais arrivé, moi.

J’ouvris la boîte. Et comme un message enregistré depuis l’origine des temps, j’entendis s’élever un chant. Une femme parlait du soleil, de la terre, du vent, de la vie, de la mort. Toutes choses qu’on dit essentielles à l’esprit de l’homme pour qu’il tisse ses liens avec le monde du visible autant qu’avec celui qui échappe à ses sens et constitue, pas moins réel pourtant, son énigmatique au-delà. J’écoutais longtemps cette incantation, jusque tard dans la nuit, avant que la voix ne s’éteigne et se taise, définitivement, comme un transistor aux piles usées se retranche dans le silence.

… Il y avait déjà longtemps, disais-je, que je marchais ainsi, au rythme du soleil, du vent, d’une courte averse de loin en loin, et la contrée que maintenant je découvrais me semblait à la fois étrange et familière. Ce paysage, irrésistiblement, me rappelait aussi bien celui de l’enfance que celui de la naissance du monde. J’avançais lentement, sur des chemins rugueux, des sentes caillouteuses, avec la sensation de traverser, d’une étape à une autre, des cloisons de soie invisibles qui, pendues aux cintres du ciel, constituaient un labyrinthe lumineux. Ces cloisons existaient, je n’ai là-dessus aucun doute, car elles remuaient au moindre souffle d’air ou quand j’en approchais pour passer à travers. Tout bougeait alors avec elles, j’en avais du moins l’impression, soleil, terre, lune, végétaux, minéraux, comme ce que voit l’œil au fond d’un kaléidoscope… Ce phénomène d’ordre naturel me semblait exaltant, comme peut l’être un jeu d’enfant, l’illusion de jouer avec l’univers et tout ce qui fait sa brillance.

Mais il y avait aussi, je dois dire, dans tout cela, quelque chose d’assez angoissant. De nature pourtant tout à fait différente de celle dont, plus haut, je soulignais l’étrange familiarité qui, dans un premier temps, m’avait saisi le cœur. Au fur et à mesure que je progressais dans mon exploration, la vulnérabilité de tout ce qui existe, toutes espèces confondues, m’apparaissait de plus en plus, et avec la plus grande évidence. Car j’avais l’impression que, d’un moment à l’autre, le paysage pouvait se déchirer, s’envoler dans l’espace, disparaître, me laissant nu et seul au beau milieu de nulle part. Ou retomber calciné, comme cette pierre volcanique, trouvée auparavant sur un chemin, sur laquelle mon pied avait par mégarde cogné. Sur l’une de ses faces, la plus large, il y avait l’empreinte d’une femme, image pétrifiée dans l’écartèlement de l’amour, ou les contorsions de la mort. J’ai contemplé, non sans fascination ni compassion, la tendresse de cette figure imprimée dans la pierre comme sur un tissu. Et j’ai alors senti qu’on m’observait. Je me suis retourné, et j’ai cru reconnaître quelque chose, une bête, comme une sorte de lézard volant, espèce disparue pourtant il y a bien longtemps. C’était en réalité un court panache de fumée qu’une silhouette humaine laissait échapper, du haut d’une colline. Puis les volutes de fumée se dissipèrent dans l’espace, la silhouette disparut à la crête de la colline, me laissant croire que j’avais rêvé.

J’ai fait d’autres rencontres, si tant est que l’on puisse utiliser ce mot. Ainsi, l’autre nuit, j’ai marché sous un clair de lune noir. Le soleil s’est levé sur un paysage tout argenté de givre, qu’il me semblait voir comme dans un miroir. Le soleil matinal auquel on offre son visage de la nuit, les yeux ouverts encore sur le songe. Au sommet d’une colline, bien plus haute que la première, une montagne presque, et d’où la lumière semblait couler comme la lave d’un volcan, une femme levait les bras, minuscule dans la distance qui me séparait d’elle. Croyant qu’elle me faisait signe en agitant ses bras, j’ai attaqué la pente raide, trébuchant et glissant, et j’ai couru vers elle. J’ai appelé et j’ai couru, appelant toujours, ne m’arrêtant que pour reprendre souffle et crier encore, de toutes mes forces. Ce n’est qu’après des heures, passées à me frayer un laborieux chemin à travers une impénétrable toison d’arbustes et de ronces, à franchir maintes fondrières et à escalader des éboulis de roches, que je suis arrivé au sommet, haletant, épuisé, prêt à rendre l’âme. Il n’y avait plus personne. Depuis longtemps sans doute. Sans doute même n’y avait-il eu jamais personne. A la place de la femme que j’avais vue, ou que j’avais cru voir, une vieille éolienne, rongée de rouille, tournait doucement avec ses grandes pales soyeuses qui brassaient l’air d’un ciel qu’aucun oiseau ne traversait. C’était une machine ancienne, de celles qui appartenaient à la précédente génération et dont on avait, je ne sais trop pourquoi, conservé ci et là quelques-unes. Pour reprendre haleine, je me suis assis. J’ai longtemps écouté les longues pales qui tournaient dans le vent du sommet et faisaient comme un ronflement d’animal assoupi. Au pied du mât qui, vu de près, s’élevait assez haut, on avait travaillé le métal à la pointe d’un opinel pour y graver, à hauteur de visage, ces mots que je pus sans mal déchiffrer : « Je ne serai jamais si heureux que le jour où l’on découvrira cette imposture, jeu excitant et purement gratuit, sans nul doute provocateur et non exempt de risques, qui me vaudra peut-être l’anathème – mais même mort je m’en réjouirai puisque cela signifiera que certains, même conduits par des chemins de pur hasard, auront su venir jusque là et forcer le secret. » Je me suis bien évidemment demandé ce que cela pouvait bien dire, sans autrement m’y attarder. En tout cas j’ai compris que je visitais une contrée de l’âme, où les êtres, y compris les plus désireux de présence humaine, avaient quelque chose d’insaisissable.

Puis j’ai poursuivi mon voyage, longé un fleuve aux eaux épaisses, au lent débit. Et le paysage, une fois encore, s’est modifié.

Jusqu’à hier encore, suivant la même route, interminable, qui le traversait, allant cette fois-ci d’un pas égal sur son bitume pâle et défoncé, j’ai marché dans un paysage de steppe, couvert d’arbustes courts et gris, de buissons d’épineux. Puis s’est ouvert à mon regard un immense plateau de pierrailles balayé de courtes rafales d’un vent sec et brûlant où volaient des cristaux de sable.

Le soleil déclinant, je suis arrêté et j’ai dressé ma tente. J’ai dormi d’un sommeil profond que jamais n’ont troublé les grognements du vent ni ses griffes crissant sur la mince toile de mon abri.

Je suis parti le lendemain matin, c’est-à-dire au début d’aujourd’hui. A la première heure du jour. Ou, plutôt, à cette heure du crépuscule où la nuit se disloque, où la pénombre s’engrisaille et semble lentement tomber du ciel comme une fine pluie de cendre volcanique. Le soleil allait se lever et le froid était vif encore.

Alors qu’une légère clarté rose franchissait la barrière de l’horizon, devenant à vue d’œil une ligne de sang, puis une barre de métal incandescent, j’ai tourné le dos à la route et, suivant une ancienne piste, je suis entré dans le désert.

Devant moi, désormais, s’étendait l’océan infini des dunes et bientôt j’entrepris de gravir la première sans jeter un regard en arrière.

Voyage dans l’espace, dans le temps, en soi-même ? Remontée onirique au cœur d’un monde disparu, où les mots qui parlent du monde aimé, du vent, de la vie, de la mort ne proviennent plus que d’une boîte. Après l’apocalypse ? Que reste-t-il ? Le désert.

Il n’y a pas de femme, ni d’homme, ni d’autre, juste des machines rouillées, kafkaïennes, qui continuent à fonctionner, à égrainer un temps d’un avant qui n’a peut-être jamais existé…

Voyage, non pas initiatique, mais pour lequel il n’est pas d’autre voie. Chemin, qui est à lui seul sa raison d’être, sans but, sans horizon, juste le pas – seul -. Quelqu’un, un voyant pourtant a dit : « La vraie vie est ailleurs ». Et ce fut un échec. Il n’y a pas de « vraie » vie, juste la tension, l’effort obstiné d’un parcours entre naissance et mort.