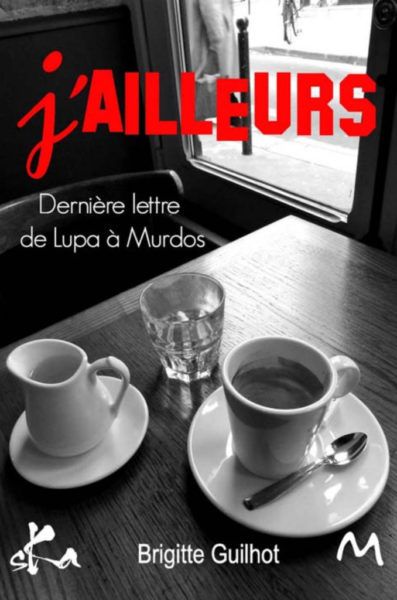

J’AILLEURS – Dernière lettre de Lupa à Murdos

Brigitte Guilhot avec la complicité hors de l’espace-temps de Hafed Benotman

Editions SKA – version numérique

Traversée sur la barque des morts

« L’écrivain Hafed Benotman s’est éteint le 20 février 2015 à l’hôpital Georges Pompidou, à l’âge de 54 ans.

Pendant les journées qui ont suivi sa mort, l’écrivain Brigitte Guilhot a adressé une dernière lettre à l’homme qu’elle appelait Murdos et qui l’appelait Lupa.

Un texte intime et bouleversant qui raconte ses dernières visites auprès de celui qui lui avait écrit :

« Tu me donnes tant, Lupa. Je ne sais pas ce que je pourrais t’offrir pour équilibrer la Terre afin qu’elle ne bascule pas. Un cadeau qui pèse autant que l’enfant dans les bras de la Vierge Marie ou de sainte Brighid. Je ne sais pas ce que tu auras dans ta pochette surprise. Peut-être un cadavre qu’il te sera donné à faire revivre. Je serai posthume pour toi. » »

Voilà le sujet de ce livre, l’objet de cette lettre adressée à titre posthume à l’amant disparu, rédigée dans cet intervalle de temps où son corps reposait dans la maison funéraire où Lupa s’est rendue chaque jour. Pendant presque huit jours. Ou le temps de la traversée du défunt sur la barque des morts.

Voilà ce livre, dont la seule présentation nous ferait peut-être hésiter à le lire… Encore un livre sur la mort ? Parmi tant d’autres livres, autour de nous, traversés à tort et de travers. Car les livres nous accompagnent, et leurs mots oubliés, les noms inversés, les faux bagages de culture, milliers d’histoires, visages pour personnages, discours, confidences, déserts de mots, paysages de silence, tous ces cosmos, projections mentales rangées en cases de codex, littérature, tout ce grattage devenu lisse, les pages tournées sur l’oubli pour la gloire du folio. Accès sanguin d’encre sympathique, triste mémoire morte sous la couverture. Livres dont il nous reste le balbutiant babil, parfois le souffle ronflant du rythme, pour cacher nos solitudes en dernière ligne de l’éternel entendement. Et voici celui-ci qui, tombant dans le flux de lectures parfois bien vaines, remet les choses en place – ou, plutôt, les mots à leur « juste place ».

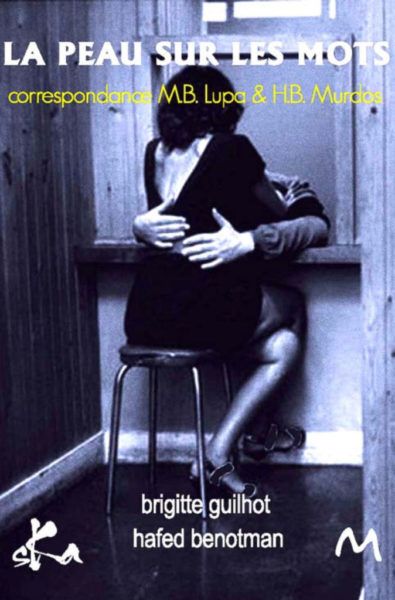

Pour Brigitte Guilhot, comme dans la correspondance de prison avec Hafed Benotman, La Peau sur les mots, la question est dans cette ultime lettre, J’ailleurs, mais d’une autre manière, de conduire la langue jusque dans ses limites. Non tant par le « travail » sur la forme de l’écriture, que par l’effort, plus douloureux peut-être, d’être au plus près et au plus ras des mots, dans l’à-vif du « perçu ». De les éprouver dans leur nudité. Et nous le constatons dès les premières lignes :

« Depuis que je sais que je vais t’écrire, je ne pleure plus.

Depuis que je sais que je vais aller te voir chaque jour, parce que c’est ce que tu me demandes et donc que je vais faire, je ne pleure plus.

Je veux dire : je ne pleure plus sans interruption. Je me relie à toi, à ton âme, à ton regard et à ta voix. […]

Depuis que tu es parti, mon âme tremble.

Hier, le ciel pleurait; aujourd’hui, il rayonne.

Tout à l’heure, j’irai te voir.

Je me demande quel masque ils t’ont fabriqué. »

L’écriture, ici, ne cherche ni effets de style, ni bouleversements des codes de la langue, mais cherche au contraire à rejoindre ce qu’en un autre domaine de l’expression on appelle la « ligne claire ». Car l’enjeu de ces pages, ce n’est pas d’introduire dans la langue des « brèches » qui ouvriraient sur la nuit de notre être, mais à l’inverse de marcher dans la clarté du verbe et dans sa juste résonance, sur la limite désignée qui toujours nous sépare de l’indicible mais en restant toujours du côté des vivants. En équilibre sur ce fil, et sans jamais forcer les mots à dire ce qu’ils nous refusent et seraient par ailleurs incapables de dire. L’écriture est ici simple et humble, non pas timide mais seulement consciente que rester au plus serré de son dépouillement, c’est assigner aux mots leur rôle le plus grave. Ecriture qui se nourrit de la rencontre avec la mort, ou plus précisément de son image insoutenable, s’enracine dans un vécu qui ne tolèrerait aucune fioriture, dans une expérience empirique qui concerne notre être charnel dans ce qu’il a de plus obscur et de plus vulnérable.

Car, « jouer » de la langue et des exercices du style pour pleurer sur la perte, susciter l’émotion en usant de la corde sensible sur la lyre des sentiments, c’est ce à quoi Brigitte Guilhot se refuse en s’en justifiant avec force :

« L’Ecriture c’est la vitalité qui s’exprime et venir te voir c’est m’ancrer dans la réalité de ta disparition physique. J’en ai besoin pour porter nomos avec fluidité depuis mon cœur. »

Et elle écrit, plus loin :

« J’ai pris mon petit carnet et j’ai écrit ce qui me venait. Je t’ai écrit ce qui me venait. En vrac et à voix haute. Le cœur dans le ventre, encore à cet instant. »

Dans cette écriture « du ventre et du cœur », que l’on devine spontanée, il s’agit moins de pudeur, on l’aura compris, que de la crainte « d’écrire faux », comme on dit qu’un acteur joue faux en soulignant, même d’un trait léger, l’expression de ces sentiments qu’il a charge de nous transmettre. Car comment écrire sur la mort, sur ce qui, par essence, relève du Mystère absolu parce que relevant de l’Incompréhensible, et du non-dicible le plus radical qui relève, lui, de l’intransmissible ?… Lupa, comme tout un chacun, se tient devant la mort comme devant un mur infranchissable, un mur devant lequel on ne peut que constater l’absence, celle-là même qui nous met au bord de notre propre gouffre, face au vertige de l’irrevélé, de ce qui n’a ni nom, ni sens, ni fin, qui ne fait que nous confronter à cette bouche d’ombre, muette, opaque, infranchissable, bouche aspirante cependant dont nous reconnaissons en nous le mouvement irréversible, non vers un « vide » qui nous rassurerait peut-être, mais vers le « plein » d’une matière noire dont nous ne saurons jamais rien, sinon qu’elle est le cœur obscur de toutes nos questions.

Un mur devant lequel se tient l’absence, je disais, comme une pierre millénaire nous pèse au fond des yeux, mais aussi le silence, comme la même pierre nous reste dans la gorge, silence plus cruel encore que peut l’être celui du ciel quand nous levons les yeux vers lui. Ce silence des temps stellaires, désert qui s’ouvre vers un au-delà aussi indéchiffrable que le prime foyer natal et son obscurité avec laquelle il se confond.

C’est cette absence que Lupa nous rend sensible, palpable presque, en ne pouvant rien faire d’autre qu’interroger le visage du mort, la déformation de ses traits, l’étrangeté de l’expression, ce qui creuse ses chairs, ce qui s’éloigne d’elle et pourtant, ce vers quoi se penchant, elle reconnaît « l’enveloppe » sans plus rien reconnaître de ce qui a été. Comme si la mort ne pouvait finalement que se résumer à cela, sous les yeux : être révélation du RIEN. Une bouche muette, un œil éteint sous une paupière de roche, regard tourné vers le dedans de la roche, durci à l’acier du non-pleuré, le plus fin de tous les fuseaux.

Silence aussi que lui oppose le cadavre de l’être aimé, que les mots qu’elle lui adresse et pose sur la page ne parviennent pas à troubler, car eux aussi se tiennent en bord d’abîme, en limite d’absence, au-delà de laquelle tout nous est étranger.

Et c’est, je crois, l’objet réel de cette ultime lettre : non essayer de contrarier l’absence et le silence, tâche qui, de toute manière, relèverait de l’impossible, mais d’en dessiner les contours et de les souligner, comme on trace sur une carte les limites d’un territoire laissé en blanc parce qu’inexploré. Aussi ces pages existent-elles moins par ce qu’elles nous disent sur la disparition du « bel ange », que par ce qu’elles ne disent pas sur ce qui nous demeure du secret du « n’être-plus ».

Lettre d’amour, c’est ce que sont aussi ces pages, non adressées au mort, à ce qui persiste de sa dépouille, mais à un corps et un esprit qui, par la grâce de l’amour, sont devenus impérissables au terme de la traversée sur la barque des morts. C’est à coup sûr cela qu’on appelle « fantômes », ces êtres survivants dans le territoire de nos mémoires et qui, par-delà le silence et l’absence, continuent de nous habiter.

C’est peut-être ainsi qu’il faut comprendre le titre de ce livre, « j’ailleurs », dans la fusion d’un « je » en suspension entre ici et là-bas, et d’un « ailleurs » auquel il n’a aucun accès, mais qu’il fait sien en l’intégrant dans sa propre conscience et par le biais de l’écriture qui lui sert ici de médium.

Car pour Lupa, comprendre importe moins que demeurer vivante pour se souvenir et pour continuer d’aimer. Etre vivante lui suffit. Suivre la trace de ses mots. En cas de déficit, comme en cette occasion, écrire lui demeure le seul et vrai hommage à rendre au disparu en s’adressant à lui par-delà la « frontière ». Et elle nous le dit ainsi :

« J’écris pour tordre le cou à la banalité du langage, j’écris pour ne pas tuer, j’écris pour survivre, j’écris pour attraper le lecteur et l’emmener dans un « j’ailleurs » qu’il ignore et j’écris par amour et par jubilation.

Je t’ai écrit pour toutes ces raisons. »

Décrire ce mur blanc, vierge. Décrire la limite. Le faire par succession. S’attarder chaque jour à la même question, y consacrer la même intensité, la même souffrance, la même obstination. Regarder vers le mur, non pour s’éteindre à la lumière, mais au contraire s’y étreindre en elle, y retrouver la vraie « lumière », celle du cœur qui témoigne que, malgré tout, la vie ne vaut que parce que l’on s’efforce d’y entretenir cette mince et fragile clarté : « Mon beau Murdos, je ne t’ai jamais autant aimé qu’à cet instant et ce sentiment me remplit désormais. C’est un amour détaché, libre, sans attente, absolu. »

Il faut retenir de ce livre, qui s’impose avec évidence comme l’épilogue de La Peau sur les mots, qu’à l’inverse de la notion heideggerienne « d’êtres-pour-la-mort », Brigitte Guilhot défend et illustre celle « d’êtres-pour-la-vie », et celle plus spinoziste « d’êtres-pour-la-joie » dont elle fait l’axe principal de son écriture.

Michel Diaz