…

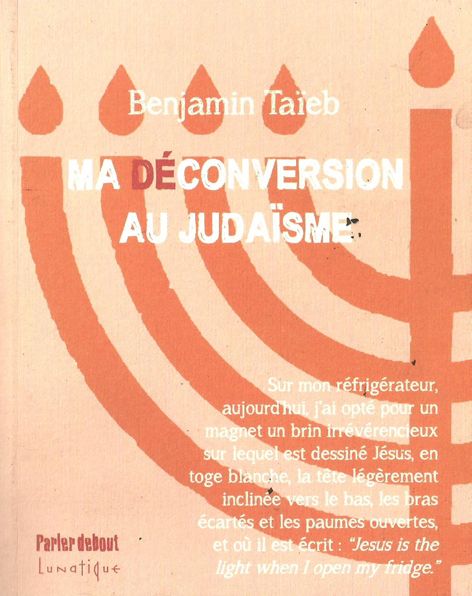

Ma (dé)conversion au judaïsme

Benjamin Taïeb

Editions Lunatique -coll. Parler debout (2017)

« Né d’un père juif et d’une mère non juive, j’étais, enfant, considéré comme juif par les non-juifs, car je porte un nom juif, et non-juif par les juifs : la religion juive se transmet par la mère. C’est sans doute pour mettre fin à cette contradiction que mon père a souhaité que je sois converti au judaïsme. » (4ème de couverture)

Cher Benjamin,

j’ai lu, à mon retour de Coaraze, les trois ouvrages que tu m’as amicalement offerts.

Je les ai lus avec un réel plaisir. Journal d’un fœtus et Une nuit pour mon oncle nous racontent (fiction ou fable peu importe) des choses terribles que les procédés de l’écriture et l’humour mis en œuvre ne dédramatisent pas (comme on dit quelquefois) mais permettent de tenir à distance. Le choix d’une forme d’absurde et de dérision teintés d’un esprit de burlesque à la Jacques Tati et de mordante lucidité à la Woody Allen nous mettent face à nos détresses et à nos rages impuissantes, et on s’y reconnaît. L’humour et une manière de désinvolture insolente qui couvrent les blessures nous sauvent pour un temps de ce dont nous devrions nous désespérer ou/et pleurer.

Quant à Ma (dé)conversion au judaïsme, elle met le doigt sur un sujet non moins terrible que toi seul (dans le contexte pour le moins instable et difficile où nous vivons), à partir de ton expérience de conversion « à marche forcée », était autorisé à traiter de cette manière. Cela dit, tu le fais avec tact, ne t’en prenant pas à la/ni aux religions, mais à ce que la rigueur dogmatique induit d’intolérance, d’étroitesse de vue et par conséquent de « bêtise ». On peut rire aussi, oui, quand tu évoques le rabbin B., du Consistoire, « sans contexte le rabbin le plus obtus, le plus béotien qu’il m’ait été donné de rencontrer, et Dieu sait, ajoutes-tu, que j’en ai côtoyé quelques-uns pendant ces années de conversion, ballotté au gré des décisions de l’institution et des desiderata de ses représentants. » Le dogmatisme obsessionnel du personnage vire à la farce irrationnelle quand, au moment de ton entretien de conversion, le bar-mitvah, et voulant s’assurer que tu mérites bien le grand bain rituel, il te demande quelles bénédictions rituelles il convient de faire avant de manger tel ou tel mets; celles avant le pain, soit, dis-tu, mais « c’était autre chose que de ne pas se tromper d’invocation selon qu’on se nourrissait d’abricots, d’agneau, de cacahuètes, de biscuits, de pain ou de jus de raisin (six bénédictions différentes), sans compter les multiples difficultés d’ordre pratique, la récitation pouvant varier selon que le raisin est mûr ou pas, enrobé ou non de chocolat (le quel des deux ingrédients est accessoire à l’autre ?), ou que votre soupe contient des petits pois ou des pois cassés. Même s’il existe des grandes catégories de bénédictions : fruits de l’arbre, fruits de la terre, de la vigne, etc, qui ont le mérite d’apprendre à des enfants d(où viennent les aliments qu’ils mangent, il faut pas mal d’entraînement pour s’y retrouver. »

C’est un livre qu’il faut lire avec un esprit « éclairé », pas autre que celui qu’il fallait/faut pour comprendre les combats de Voltaire contre tout ce qui sert à verrouiller l’esprit critique et la liberté d’être et de penser. En cela, c’est un livre éclairant utile. Et ce n’est pas tous les jours qu’il nous en tombe un entre les mains.

Si je puis me permettre une digression, je dois dire que ce n’est pas sans quelque embarras (sinon agacement) que j’ai lu très dernièrement (le hasard veut que ce soit juste après les tiens) le récit d’Olympia Alberti, Les enfants reviendront après l’Epiphanie. Mais malaise presque à l’inverse de celui que provoque ton livre que traverse de part en part l’esprit de rébellion. Pour faire vite, je t’en livre la quatrième de couverture : « Mars 1767. Une jeune femme, Sara Banzet, tient le journal de ce qu’elle transmet à des enfants du Ban-de-la-Roche, vallée vosgienne isolée où l’on a encore récemment brûlé des « sorcières ». Le pasteur Oberlin lui a enseigné une pédagogie toute vivante, faite d’expériences, de collections de roches, d’études de la nature… Mais comment ses petits élèves vont-ils recevoir ce qu’elle tente de leur apprendre en douceur ? » Car, en vérité, il ne s’agit pas seulement d’herboriser, d’apprendre les rudiments de l’écriture et de la lecture, mais de d’apprendre par cœur des psaumes et des proverbes, de s’imprégner corps et âme du message (indiscutable et faisant loi morale) des Ecritures. Nous assistons, côté chrétien et catholique, au nom de l’Amour du Seigneur, de l’Amour pour autrui, de la Bonté pour toute créature, de la Charité, de la Foi bonne et juste, de la Vérité du cœur et de la droiture des sentiments au même lessivage de cerveaux, acceptable dans son contexte social et historique (et cette Sara est si douce, si tendre, si attentive, si maternelle, si bien intentionnée !), mais dont les effets sont tout aussi pervers : faire des individus des êtres soumis dont la liberté de pensée est anesthésiée, sinon réduite à néant. Mais ici (sujet oblige), aucune critique de la part de l’auteure, aucune échappatoire pour ces enfants, au contraire, tout passe sur le compte des bienfaits, charitables et salutaires de cette éducation. Education religieuse qui met des êtres sous domination, comme elle l’a fait pour l’amour et la vie privée. Cela dit, la même éducation confiée à des institutions de curés et de bonnes sœurs a fait des générations d’individus que l’on a dégoûtés de la foi; je connais bien des gens de mon âge qui ont ainsi pris la religion en grippe !

Mais c’est « l’homme sans Dieu » que je suis (par bonheur épargné de ce poids par la famille et toute pression sociale) qui réagit à toute forme d’emprise de la religion sur nos vies. Religions dont, pourtant, on ne peut nier ce que notre culture doit à leur histoire et à l’existence du Livre. C’est pourquoi l’ouvrage de Michael Glück, Dans la suite des jours, « homme sans Dieu », lui aussi, est aussi livre utile. Il s’agit là, comme tu sais, de sept textes écrits autour du récit de la Genèse, premier des cinq livres de la Thora dans l’Ancien Testament. La Bible, parole de Dieu pour les croyants, est aussi parole de l’homme, des hommes, qui, à travers les générations, l’ont transmise, traduite, interprétée, commentée et pour certains, comme Michael Glück, revisitée « dans les marges » et prolongée dans le poème. Lecture singulière qu’il nous livre comme une invitation à une autre écoute, « à une désobéissance radicale » dit-il, mais lecture qui nous nourrit en repuisant à nos racines.

Ce livre fait du bien. Le tien aussi à sa manière.

Porte-toi bien.

Je t’adresse mes amicales salutations et t’embrasse.

Bel été à toi.

Michel