LES ADMIRES – Daniel Berghezan

LES ADMIRES – Daniel Berghezan

– Editions Musimot (2016)

Voilà un petit livre, ou plutôt un petit objet littéraire, très soigneusement et très joliment mis en page par Monique Lucchini, qui prouve que l’on peut, sans déployer de grands moyens, offrir aux textes que l’on a élus un écrin élégant et sobre dont on devine que le contenu a quelque chose de précieux.

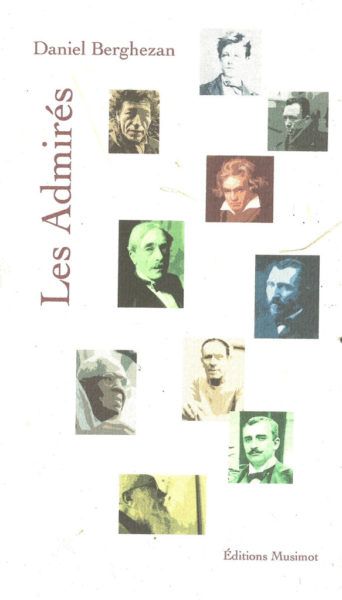

Pour expliquer son titre, Les Admirés, et justifier les dix textes de cet ouvrage, l’auteur, Daniel Berghezan, a écrit dans la quatrième de couverture : « Alberto Giacometti, Léopold Sédar Senghor, Vincent Van Gogh ou Albert Camus… Quoi de commun entre tous ces artistes incomparables ? Ce qui les unit assurément, c’est la joie que la seule évocation de leur nom suffit à me procurer. […] Oserai-je l’avouer ? J’ai eu quelque scrupule à désigner si clairement les destinataires de ces hommages. C’est que toute forme d’idolâtrie m’est suspecte. Mais au bout de leur passion, de leur souffrance, c’est à l’Homme même que ces créateurs de génie m’ont conduit. L’Homme fragile et singulier. Poète s’il discerne la beauté dans la poussière de ses apparences. Sublime s’il accueille comme une grâce l’émotion qui si charnellement le renvoie à sa substance sacrée… »

Sur chacun de ces personnages, peintre, musicien ou poète, il va écrire un texte, quelquefois très court, poème ou prose poétique, qui tentera de nous restituer, en raccourci, comme un instantané photographique, tel aspect de la vie, de l’esprit ou de l’œuvre du créateur.

Ce n’est pas l’objet de son livre, et dans aucun de ces textes, D. Berghezan ne prétend faire œuvre de « critique » et éclairer la singularité de chacun ses « admirés », encore moins cerner l’essence de son œuvre ou nous en ouvrir quelque nouvelle porte. Au contraire même, aurais-je envie de dire, la démarche est beaucoup plus humble, et même très risquée dans son humilité, car elle est exercice d’hommage, en effet, exclusivement poétique, et choisit d’explorer seulement ce qui relève presque de la connaissance a minima que chacun a (ou en tout cas devrait avoir) sur chacun de ces créateurs. Ainsi, pour Beethoven, la référence à « la sonate au clair de lune, pour Rimbaud celle de son poème sur « la blanche Ophélie », ou pour Senghor celle, récurrente dans l’œuvre, de la femme-Afrique. Pour ce qui concerne Van Gogh, l’auteur évoquera l’épisode de l’oreille coupée ou, pour Claudel, celui de sa rencontre avec la Foi derrière un pilier de la cathédrale Notre-Dame.

Démarche très risquée, disais-je, car en utilisant pour matériau tous ces éléments qui constituent le fonds commun de ce que nous nous sommes tous censés avoir entendu et connaître, il y avait danger d’entretenir le « lieu commun ». Mais D. Berghezan assume pleinement ce risque et en tire même avantage en nous faisant revisiter certaines pages de notre paysage culturel, en y introduisant la singularité de son approche et une émotion personnelle qui en renouvelle, sinon le sens, du moins le regard dans lequel nous figeons souvent les repères de nos mémoires.

Car voilà, sous sa plume, la musique de Beethoven incarnée par quelqu’un qui, se levant la nuit pour regarder la lune dans le ciel, y voit dans sa blancheur blafarde le « minuit de la pensée », ce qui, dans son regard, est « lumière de l’après-monde ». Ce qui encore, dans cette lumière apaisée, dissout, le réduisant à l’Un, toute contradiction de l’être, pour libérer en lui « son essaim de prières ». Car voilà encore, dans la peinture de Van Gogh, ce qui nous bouleverse, « cette solitude qui met le sublime à l’orage », cette puissance des couleurs, du geste sur la toile, « comme la mer lorsque la digue cède, lorsque la lame fuse d’un incompréhensible corps. » Mais aussi, assumer ce risque dont je parlais plus haut, c’est se glisser dans la parole de Claudel pour essayer de nous communiquer le tremblement de son esprit, traduire l’indicible, « le jaillissement du ciel dans l’air, le scintillement d’une crête sur la mer » quand « soudain tout devient simple et pur, comme une lèvre douce et naïve, comme une intuition qui n’aurait pas besoin de preuves. » Si, une fois que « le ciel possédé » s’est estompé « dans un frisson de sang », Laure apparaît à Paul Valéry « dans sa totale transparence » pour annoncer « l’avènement de son plein amour », dans les sculptures décharnées de Giacometti, « le corps s’est tellement résigné qu’il ne reste plus que l’âme. » Et il faut l’œil et les mots du poète pour voir que « la lumière glisse dans l’évanescence des membres », entendre « une respiration qui remonte des premiers indices de l’humilité », y déceler « l’infirmité qui travaille à l’équarrissement de la grandeur », y reconnaître, avec ses yeux de chair, « l’âme même restituée à sa vertigineuse nudité. »

D. Berghezan nous rappelle, dans ce court ouvrage, que s’il y a chemin dans le langage, le poème est leçon. Ces quelques textes (et on aimerait bien en lire quelques autres de pareille teneur) attestent non seulement d’une expérience de ce langage, celle-ci commune à tous, poète écrivant ou non, mais plus nécessairement d’une expérience dans le langage. Cela s’inscrit dans la démarche dans laquelle doit s’engager toute expérience poétique. Il ne suffit pas en effet que le poète porte un regard sur le réel, que ce soit le réel de la réalité physique ou bien celui d’une œuvre, mais il faut que ces mots y cherchent et y trouvent, y débusquent le moment du face à face avec cette beauté dont D. Berghezan nous dit qu’il faut la discerner dans la « poussière de ses apparences ». On voit qu’il s’y emploie, et en cela sa poésie mérite qu’on la lise et qu’on la fasse partager. Il y a là matière à repousser un peu plus loin les limites de son regard et à nourrir son âme.

Michel Diaz – (02/03/2016)