CHARTRES ET ENVIRONS

Textes de Jean-Paul Bota / dessins de David Hébert

Editions des Vanneaux (2019) – Collection Carnets nomades

Article publié dans Diérèse N° 78, printemps-été 2020

Pour honorer ce qui repose

Voilà un livre à la construction singulière (comme le sont au demeurant les autres du même auteur) : l’ouvre, sans titre, une salve de textes en vers libres, suivie d’une section dont le titre, Proses, ferait plutôt office de « non-titre », s’y ajoute une une brève troisième partie, Fragments retrouvés, le tout conclu par quelques pages d’Appendice. Mais il faut prudemment en user avec la constuction des livres, et celui-ci qui se présente d’apparence sous la forme d’un « carnet de voyage » dont les notes (parfois datées) semblent jetées sur le papier dans un style pressé, on le dirait aussi fébrile, à la syntaxe bousculée, la plupart du temps disloquée, en des phrases qui se poursuivent en toute hâte et se précipitent vers les suivantes, passant du « coq à l’âne » en suivant les zig-zag d’une hasardeuse et donc imprévisible déambulation, celui-là donc, ce livre-là, est en vérité plus savamment ordonnancé qu’il ne veut le faire apparaître et obéit à un projet, celui d’en faire un « objet littéraire » où rien, sans qu’il en souffre, ne saurait être déplacé. Jean-Paul Bota connaît trop bien le travail des peintres dont il nous parle pour ne pas savoir, tout comme eux, qu’une peinture « tient » d’abord par son intime construction, qu’on ne peut y bouger une ligne, modifier une forme ou déplacer une figure, ou changer telle ou telle couleur sans que le tableau qui répond à telles intentions particulières ou à une intuitive et secrète logique, celle du « faire » créatif, perde de son équilibre, de sa cohérence, et parfois de son sens. Et certainement ainsi de ce livre.

D’emblée, d’ailleurs, son titre pose la question du lieu : une ville, Chartres, ses environs. Quand on a déjà fréquenté les textes de J.P. Bota, si richement porteurs de références érudites, citations et nombreux renvois, implicites ou non, à des artistes, peintres, écrivains, musiciens, qu’on connaît un peu sa démarche, sa façon d’investir un lieu, de s’y promener, et d’y revenir, en posant son regard là où il sait trouver de quoi nourrir sa curiosité, on comprend que le mot « environs » désignera ici un espace périphérique, des « alentours » de ville physiquement identifiés, autant que cet espace d’écriture, anneaux de phrases, poussés et déroulés de page en page en cercles concentriques, espace largement ouvert à ses investigations poétiques comme à l’abîme du hasard, espace de surprises suscitées à chaque pas, d’imprévus provoqués et de fulgurantes réminiscences, espace où nul chemin ne se donne à l’avance, mais où l’imaginaire et la même curiosité découvrent et modèlent à mesure leurs paysages, reconfigurent et dessinent leurs cartes de mémoire affective et d’intime géographie : Proche la rivière, mémoire des lavandières et les vins bleus, c’est là peut-être, dessous vieilles tuiles des greniers, tapis pour honorer ce qui repose, à l’égal des roses-trémières ou les HLM, la gare même, c’est plus loin, et quoi nous est donné dans la vieille maison abandonnée de toujours une échelle amputée de ses barreaux plantée dans l’ortie parmi la lune endimanchée enfouie (…), c’est en moi la monnaie de l’enfance sur le retour des campagnes…

En effet, la poésie de J.-P. Bota pose inlassablement la question du lieu. C’est la question que pose tout voyage. Territoire réel de la géographie physique, arpenté, reconnu et délimité, aux repères répertoriés, ou territoire du cheminement intérieur, marqué aux angles usés de la mémoire, se reculant au loin, mais reconstitué, gravé de noms et de visages, dépôts de strates successifs, souvenirs de rencontres et de lectures, de silences, de mots et d’images, reliquats d’expériences de vie où se concentre l’essentiel des traces, comme dans les roches anciennes se sont conservés, pour nous mieux raconter notre histoire, ces animaux fossilisés, témoins d’époques disparues mais qui nous habitent encore et continuent de nous interroger : Et la Porte Guillaume, du moins vestiges et ça comme empesé du crêpe noir du deuil et le sentiment inguéri d’une douleur, la ville bombardée et dans ma tête continûment la nuit du 15 au 16 août. Intacte encore la Porte d’Utrillo, fortifiée énorme et de part et d’autre les maisons qui la jouxtent, détruites prospectivement.

De Chartres, de sa cathédrale, de ses vitraux, de ses sculptures étonnantes ou gargouilles, des maisons de la vieille ville, de ses rues étroites, de ses façades, chapiteaux, échauguettes, statues, vitrines, de ces ponts qui enjambent l’Eure, il en est question dans les beaux dessins à la plume, au trait délicat et aérien, de David Hébert. Mais tout cela n’est qu’évoqué dans les textes de J.-P. Bota, et si son regard semble fouiller dans des interstices d’espace et de temps où peu d’autres regards s’aventurent, ou s’y égarent pour ne rien voir, si peu de choses, ses annotations, aussi justes et précises soient-elles, restent concises, fragmentaires, moins descriptions qu’éclats d’images alignées avec une vivacité fébrile, comme clins d’oeil qu’on jette par une fenêtre entrouverte que l’on a sitôt refermée. Quelques mots à peine, taillés dans l’à-vif du regard, et si vite, de quoi nous situer dans un lieu, une rue, une place, nous donner quelque chose à (aperce)voir que nous n’aurions vu de nous-mêmes, ou à quoi nous n’aurions accordé que trop peu d’attention. Signalées, par exemple, la rue Chantault sa Vierge (encroisillonnée), la Place Drouaise où naguère fêtes / foraines, de tous côtés effluves de guimauves & nougats, la rue Muret et son chapiteau renaissance / démesuré par rapport à l’actuelle maison, la Porte Saint-Yves la dernière exécution publique en Eure-et-Loire, la Place du Cygne le marché aux fleurs / face La Chocolaterie, et des lys l’haleine éparpillée maintenant, ou la Rue dorée ou le soleil à enduire d’automne / une montée herbue, et bordant l’Eure la blanchisserie / et dessus pelouses, face l’hôtel et aussi la rue du Moulin de la Barre / comme trouent l’obscurité des phares, / le havre du viaduc sous le biais / charbonné de la pluie…

Ces lieux, J.-P. Bota les a longuement fréquentés, patiemment investis, s’en est imprégné, a découvert leur histoire, les a vus se transformer et, quand il y revient, les redécouvre sous un angle toujours différent. Des lieux au sein desquels il guette la variété des choses et, selon l’expression de P. Reverdy, en guette aussi « la profonde, la savoureuse réalité ». Une réalité qui lui fournit l’occasion et la matière de son écriture poétique, aussi sensible qu’érudite, instrument qui donne moyen au poète d’entrer dans la proximité des choses, et au plus près des sensations qu’elles font naître en lui, par une forme d’accordance avec l’esprit qui les habite. Démarche d’élucidation non du réel mais du sentir évanescent dont le poète sait nous faire approcher la richesse : Alors, ça revient, comme une odeur de fumée, elle dit des souvenirs qui se rassemblent souvent, la vie en allée, à cet instant qui remonte comme quelque chose tire la trappe des oubliettes, le fil qui tient l’oubli, elle dit une silhouette, elle, par les théâtres d’herbe (c’est peut-être à la lisière d’elle-même)…

Mais ceux qui sont passés dans ces lieux avant lui, célèbres ou anonymes, et y ont laissé leur empreinte, restent ses meilleurs guides, personnages furtifs et lointains, ombres portées de son périple poétique, Nerval, Courbet, Chardin ou Proust, Corot, Satie, Cendrars, et d’autres convoqués aussi dans Proses, la seconde section du livre, auxquels l’auteur consacre l’essentiel de ces pages. Ainsi de Raymond Isidore, bâtisseur relevant de l’Art brut, qui fit oeuvre chez lui, édifiant sa maison et la décorant avec des bouts de verre, des débris de porcelaine et de la vaisselle cassée : A converser Dubuffet l’art brut, le quartier du cimetière de Saint-Chéron, la maison de Picassiette où lui Raymond Isidore dit et 1930, proche l’actuelle rue du Repos où il débute sa maison, à dire près d’un quart de siècle celle-là même qu’il recouvre, parois intérieures et extérieures et pareillement les dallages de la cour, de bris de vaisselle multicolores issus de décharges publiques ou des salles de ventes.

Les peintres, comme toujours, sont présents dans l’écriture de J.-P. Bota. Omniprésents si l’on dresse une liste exhautive de ceux qui sont cités, de façon parfois récurrente, et parfois presque obsessionnelle. Nombre d’entre eux se sont attaqués à la représentation de la célèbre cathédrale (Surgie en mémoire Cathédrale d’Utrillo. Pierre illuminée des reflets du soleil au déclin du jour), pendant que d’autres s’essayaient à peindre la plaine de Beauce et l’immensité de ses horizons. Vlamink, le colosse d’Eure-et-Loire, fut l’un d’eux, et Chaïm Soutine, lui aussi, qui séjourna régulièrement à Lèves, chez Madeleine et Marcellin Castaing : et la maison où durant dix ans il séjourne régulièrement à Lèves réalisant durant ses séjours vues de Chartres & des environs, La Cathédrale, Les Escaliers ou La Route des Grands-Prés… elle regarde, comme happé par l’hiver un éventail de verts ombreux & bleus qu’illuminent des blancs et par touches fervents & fougueux, des orangers…, et ces déformations du sujet comme de l’espace.

Présence d’Utrillo, encore, dans ces environs de Chartres, La Maison à Oisème, proche Lèves un village au Nord-Est de Chartres et les deux versions, celle-là, vue plus éloignée, le muret d’enceinte de la propriété au premier plan et le blanc avec ça d’Utrillo, verts et bleus et les bruns, une sorte de synthèse entre Cézanne et Courbet… Aussitôt quitté Utrillo, on revient à Soutine, quelques pages plus loin, par l’un de ces sauts de pensée dont J.-P. Bota sait si bien user et nous réjouir tout au long de l’ouvrage : Cliché de 31 à Lèves : les ramasseurs de tilleuls parmi lesquels, enfants de L. dont les parents tenaient un bistrot au centre du village, Charlot Cissé que peindra Soutine en 1935-36… Et l’âne qui broutait dans leur maison (…) Soutine à la fenêtre de sa chambre que l’on voit en haut à gauche… Le même, qui n’en finit pas de hanter ces pages Où les animaux vivants, période chartraine de Soutine ou nouveau dans son oeuvre du thème ou ça d’après les natures mortes, de lapins et volatiles des années 20.

Flâneur d’un genre particulier, J.-P. Bota « circule à travers les siècles, lit-on dans un article publié sur Remue.net (à propos de La pluie à la fenêtre du musée), en changeant aisément de lieux et de saisons. Et ce grâce aux artistes qu’il visite. A l’atelier ou au musée, sans oublier de brèves incursions dans leur vie secrète, le temps de ramener à la surface des anecdotes ou des éléments biographiques. Il s’étonne, s’exclame et ricoche d’une oeuvre à l’autre sans en dire plus qu’il ne faut. (…) Cela donne un ouvrage foisonnant. Ciselé par un auteur discret et généreux qui va chercher les pépites là où elles se nichent, sachant qu’il y trouvera une part de lui-même, celle qui se cache entre enfance, imagination et mémoire des lieux habités. »

Mémoire que J.-P. Bota nous restitue ici encore, comme se fait l’authentique travail de mémoire à partir de la masse confuse, obscure et bien souvent douteuse de nos souvenirs (son attachement à l’oeuvre de Proust n’est pas anodine), souvenirs qu’il nous faut re-dater et authentifier (et parfois non sans mal), les confronter à d’autres, fragments d’images éparpillés comme des pièces de puzzle, ou souvenirs ressuscités par le soudain surgissement de sensations, quelquefois purement inventés par le jeu de nos mémoires capricieuses, mais sincèrement, et délicieusement retrouvés…

Il y a toujours poésie où l’écriture s’empare du réel pour y installer le pouvoir absolu de l’imaginaire comme instrument le plus révélateur de nos questionnements et le plus éclairant de notre lecture du monde. En cela, Chartres et environs relève de la plus pure poésie.

Michel Diaz

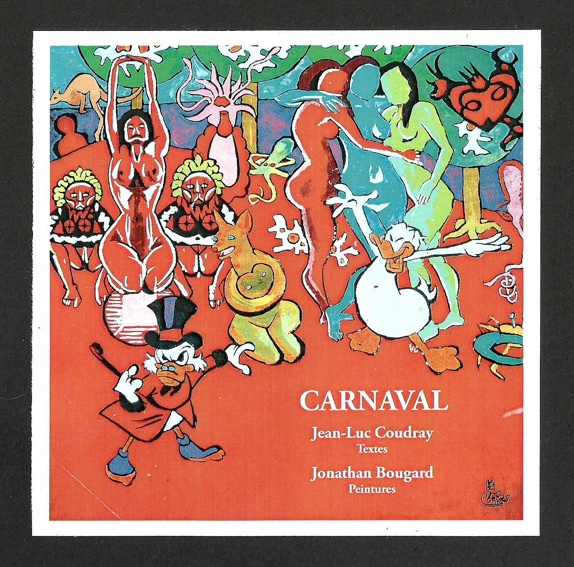

CARNAVAL

CARNAVAL Il nous semble pourtant que J.-L. Coudray ne se contente pas de poser ses mots sur les images de J. Bougard, mais nous en propose une relecture qui se superpose à celle des tableaux, sans en détourner ni en trahir le sens, mais en y ajoutant un angle de regard qui ouvre à d’autres interprétations.

Il nous semble pourtant que J.-L. Coudray ne se contente pas de poser ses mots sur les images de J. Bougard, mais nous en propose une relecture qui se superpose à celle des tableaux, sans en détourner ni en trahir le sens, mais en y ajoutant un angle de regard qui ouvre à d’autres interprétations. Passants, celui d’Antoine Emaz, à partir du regard qu’il pose sur ces quelques passants aperçus là-bas, sur la plage, loin, interroge cet horizon laissé derrière nous par les années : passants/rien d’autre//mais assez pour lever en tête/après leur passage/d’autres passés/que l’on poursuit de l’œil dedans/alors que l’espace est devant/vide/à nouveau. Mais il interroge ces lieux de sa mémoire (ces lieux comme des linges/de paysages serrés enserrant/dans leurs plis/ce qui n’est pas passé du passé) que pour n’y voir, à travers ses brumes, dans les ruines des souvenirs, que des silhouettes fantomatiques, comme des fragments d’êtres, pas plus/des ombres/des bouts, des traces de visages, ce qui tant bien que mal subsiste autour des trous de souvenance : le passé n’est que paysage d’eau de cologne/éventée si on veut/avec des vagues/les mêmes/pas les mêmes//on ne s’y retrouve pas. Mais si le passé n’est plus qu’incertain, déchiré (l’avons-nous bien vécu ?), plus tard n’est pas encore (et d’ailleurs sera-t-il ?); ne reste que la mince ligne du présent, sur laquelle on avance en prenant soin de ne pas perdre l’équilibre, en essayant de retenir ce que l’instant, dans son écoulement, nous donne à voir du monde : on ne sait comment faire/pour bloquer les deux yeux//dedans dehors//malgré tout l’effort/ça passe//trop poreux. Mais même le présent, cette poreuse ligne de partage entre ce qui n’est plus et ce qui va venir, est espace d’un être-là sans espoir et sans force : revenir seulement aux vagues/leur calme lancinant fatigué/à marée basse/leur énergie qui se replie. « Le vent se lève…! Il faut tenter de vivre ! » écrivait Paul Valéry auquel A. Emaz semble répondre : on marche et ça suit les pas le corps se poursuit/dans une mécanique d’être qui grippe un peu/cahote/ne va plus de soi/vers plus loin tout à l’heure demain d’autres jours.

Passants, celui d’Antoine Emaz, à partir du regard qu’il pose sur ces quelques passants aperçus là-bas, sur la plage, loin, interroge cet horizon laissé derrière nous par les années : passants/rien d’autre//mais assez pour lever en tête/après leur passage/d’autres passés/que l’on poursuit de l’œil dedans/alors que l’espace est devant/vide/à nouveau. Mais il interroge ces lieux de sa mémoire (ces lieux comme des linges/de paysages serrés enserrant/dans leurs plis/ce qui n’est pas passé du passé) que pour n’y voir, à travers ses brumes, dans les ruines des souvenirs, que des silhouettes fantomatiques, comme des fragments d’êtres, pas plus/des ombres/des bouts, des traces de visages, ce qui tant bien que mal subsiste autour des trous de souvenance : le passé n’est que paysage d’eau de cologne/éventée si on veut/avec des vagues/les mêmes/pas les mêmes//on ne s’y retrouve pas. Mais si le passé n’est plus qu’incertain, déchiré (l’avons-nous bien vécu ?), plus tard n’est pas encore (et d’ailleurs sera-t-il ?); ne reste que la mince ligne du présent, sur laquelle on avance en prenant soin de ne pas perdre l’équilibre, en essayant de retenir ce que l’instant, dans son écoulement, nous donne à voir du monde : on ne sait comment faire/pour bloquer les deux yeux//dedans dehors//malgré tout l’effort/ça passe//trop poreux. Mais même le présent, cette poreuse ligne de partage entre ce qui n’est plus et ce qui va venir, est espace d’un être-là sans espoir et sans force : revenir seulement aux vagues/leur calme lancinant fatigué/à marée basse/leur énergie qui se replie. « Le vent se lève…! Il faut tenter de vivre ! » écrivait Paul Valéry auquel A. Emaz semble répondre : on marche et ça suit les pas le corps se poursuit/dans une mécanique d’être qui grippe un peu/cahote/ne va plus de soi/vers plus loin tout à l’heure demain d’autres jours. Cette difficulté à habiter sur la crête de l’éphémère et à être pleinement dans l’instant, c’est encore ce que nous dit Raphaële George dans Les nuits échangées. Le jour, en sa lumière crue, nous laisse, chaque matin, au seuil d’une injonction à être et d’une violence dont nous ne savons pas toujours quoi faire ni comment l’affronter, d’autant que, écrit-elle, seule avec les déchets du jour/le corps se ferme/se rapetisse. La nuit est peut-être promesse d’une autre vérité que le jour lui/nous dérobe, alors il lui faut tendre vers ces yeux cachés/derrière les miens,/les miens vrais/quand la nuit/juste avant le sommeil/me les restitue. Car la nuit, quand elle prend son épaisseur, c’est le temps se retrouver, au sein d’une conscience calme, Ne plus voir/S’entendre battre. Etre ainsi au plus près de son corps, au plus près de soi-même, et se sentir vivant dans la proximité d’une parole qui serait l’égale d’une regard. Alors dormir, s’avancer vers le fond/avec l’espoir/que demain nous sauve/et nous rende/cette vie manquée la veille. Mais la nuit est aussi cet espace de fragile salut dont le sommeil hésite à nous donner les clés. Reste cet entre deux de rêverie dont on ne peut se satisfaire, parce qu’il est aussi ce fil d’équilibriste dont on sait qu’il va rompre. Le réveil, le retour à la vie ordinaire, est toujours un retour manqué. Ouvrir les yeux c’est, écrivait A. Emaz que je citais plus haut, se retrouver dans cette mécanique d’être qui grippe un peu, cahote (et) ne va plus de soi. A quoi R. George semble ajouter : En ouvrant les yeux/on ne crie pas. Et si l’on ne crie pas, c’est qu’il faut au cri une force dont on ne se sent pas toujours capable. Comme nous accable une faute aussi ancienne que nous-mêmes. Alors encore, les derniers mots de son poème : quand je borde le lit,/je saisis bien ma lassitude./Le sommeil ne m’a pas acceptée,/je suis demeurée dans le péché d’être./Victime encore de la présence/qui me précède.

Cette difficulté à habiter sur la crête de l’éphémère et à être pleinement dans l’instant, c’est encore ce que nous dit Raphaële George dans Les nuits échangées. Le jour, en sa lumière crue, nous laisse, chaque matin, au seuil d’une injonction à être et d’une violence dont nous ne savons pas toujours quoi faire ni comment l’affronter, d’autant que, écrit-elle, seule avec les déchets du jour/le corps se ferme/se rapetisse. La nuit est peut-être promesse d’une autre vérité que le jour lui/nous dérobe, alors il lui faut tendre vers ces yeux cachés/derrière les miens,/les miens vrais/quand la nuit/juste avant le sommeil/me les restitue. Car la nuit, quand elle prend son épaisseur, c’est le temps se retrouver, au sein d’une conscience calme, Ne plus voir/S’entendre battre. Etre ainsi au plus près de son corps, au plus près de soi-même, et se sentir vivant dans la proximité d’une parole qui serait l’égale d’une regard. Alors dormir, s’avancer vers le fond/avec l’espoir/que demain nous sauve/et nous rende/cette vie manquée la veille. Mais la nuit est aussi cet espace de fragile salut dont le sommeil hésite à nous donner les clés. Reste cet entre deux de rêverie dont on ne peut se satisfaire, parce qu’il est aussi ce fil d’équilibriste dont on sait qu’il va rompre. Le réveil, le retour à la vie ordinaire, est toujours un retour manqué. Ouvrir les yeux c’est, écrivait A. Emaz que je citais plus haut, se retrouver dans cette mécanique d’être qui grippe un peu, cahote (et) ne va plus de soi. A quoi R. George semble ajouter : En ouvrant les yeux/on ne crie pas. Et si l’on ne crie pas, c’est qu’il faut au cri une force dont on ne se sent pas toujours capable. Comme nous accable une faute aussi ancienne que nous-mêmes. Alors encore, les derniers mots de son poème : quand je borde le lit,/je saisis bien ma lassitude./Le sommeil ne m’a pas acceptée,/je suis demeurée dans le péché d’être./Victime encore de la présence/qui me précède.