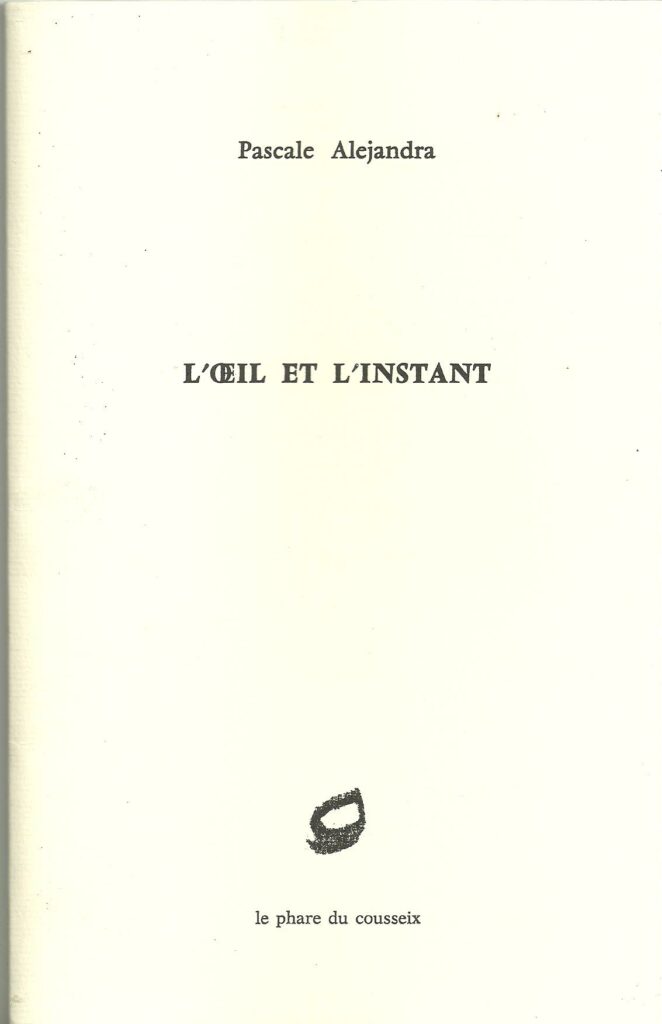

L’ŒIL ET L’INSTANT

Pascale Alejandra

Editions le phare du cousseix (2019)

Chronique publiée dans Diérèse n° 78, printemps-été 2020

Cet ouvrage fait partie des derniers (aujourd’hui distribués par Potentille) que publieront les éditions le phare du cousseix après la disparition de leur éditeur, Julien Bosc, en septembre 2018. Nous regretterons ces petits livres de sobre facture, aux textes courts (rarement plus de 16 pages), imprimés sur presses typographiques, bien mis en page et toujours de belle densité. Avec celle de Pascale Alejandre, L’œil et l’instant, les dernières plaquettes programmées à l’édition concernaient les textes d’Antoine Boisseau, Trémières, et de Jacques Lèbre, Air.

A la question posée à Julien Bosc, « Quelle poésie souhaitez-vous défendre ? », celui –ci répondait : « Des poèmes (en vers ou en prose) qui, dès la première lecture, me ravissent et me font entendre une voix. C’est mon seul critère pour choisir et n’ai donc pas de « ligne éditoriale » à proprement parler. Je le dis pourtant souvent, notamment à ceux qui ne lisent pas de poésie : les auteurs publiés par le phare du cousseix écrivent sans posture, ils sont ancrés dans la vie (sa part lumineuse, sa part obscure) et chacun peut se reconnaître dans leur poésie, sans s’y perdre, ni la trouver trop fermée ou abstraite. »

C’est bien ainsi que nous recevons et lisons les poèmes de P. Alejandra, comme celui-ci, Diffraction : Tu ne dors jamais / En éveil / Dans l’attente / L’œil éclaire / Et repousse les démons. « L’œil et l’instant », c’est ce que l’on appelle aussi le « clin d’œil », ce moment du regard où le monde s’engouffre dans l’espace de la rétine, fermée/ouverte (comme l’objectif d’un appareil photographique), où nous en faisons quelque chose qui, passant du dehors au-dedans, ne peut qu’y perdre de vue la réalité extérieure dont jamais nous ne saisissons le statut, ce qui en fonde, en détermine et en arrêterait la légitimité. Ainsi, De n’avoir ni vu / Ni su / A cet instant / L’œil s’est replié // Pour la suite.

Ces poèmes, comme ceux publiés dans le numéro 77 de Diérèse, semblent le résultat d’expériences sensibles liées à des « états du corps » qui, passant par l’étape obligée du langage, deviendraient des « états de conscience » de nature organique pourtant, n’appelant à rien d’autre qu’à nous interroger sur le sens et la véritable valeur de la réalité visible, cet au-dehors et au-delà de nous que l’organe de l’œil nous transmet, et dont l’esprit ni la parole ne pourront jamais rendre compte, sinon par cette opération alchimique qui nous révèle que, séparés du monde en notre corps physique, nous ne sommes livrés, et j’emprunte ces mots à Henri Michaux, qu’à notre seule subjectivité, « à l’espace incertain de nos proches et lointains intérieurs ». Ce mode d’appréhension du monde, qui fait de nous des borgnes, des cyclopes ou des voyants aux yeux énucléés, a quelque chose à voir avec la « monstruosité » d’une vision qui nous habite et détermine notre mode de pensée. Ce n’est pas autre chose que dit ce texte : Clouer l’œil sur la chaise / Un monstre attablé / Qui ne bougera plus / Ne mangera plus / Que les autres regardent / Animal de foire / Les dimanches du cyclope.

En effet, entre la réalité et nos yeux, toujours les mots, et donc notre subjectivité, s’interposent. Ainsi, nous croyons voir quand nous ne faisons que lire en essayant de déchiffrer, et ne faisons que projeter notre intimité en images, puisque le regard en lui-même n’est pas cet instrument d’information et de constat qu’il nous semble, moyen d’aller-retour entre l’extérieur et soi-même, mais plutôt un espace sensible qui ne fait jamais que s’emplir du sentiment d’un toucher visuel. Qu’est-ce alors que le regard ? Qu’est-ce que le visible ? Qu’est-ce que la réalité des choses, celle de l’autre ? Une présence inaccessible qui ne suscite que son nom, mais un nom qui le fait aussitôt oublier ? Une réalité changée en signe ? Aussi, écrit l’auteure, Ne regarde plus / Le tournoiement / Il n’annonce pas la fin // Ne sois pas triste / Nous ne pourrons jamais nous rencontrer. Nous rejoignons ainsi la réflexion de Bernard Noël : « L’invisible commence dans l’œil. Il contient le pendant de l’espace extérieur, c’est-à-dire notre espace intérieur. De l’un à l’autre, le regard se fait passeur ». Réflexion à laquelle P. Alejandra semble faire écho en évoquant Le voyage éperdu / De l’œil / Cherchant la brèche. Mais brèche qui ferait de son espace l’élément de la communication (sa matière même), dans lequel on pourrait introduire un objet visuel, du visible converti en mental. Mais la pensée opérant toujours une déchirure entre la chose vue et la vision qui en fait émerger le sens, puisque L’œil roule / Et s’écarquille, ne resterait, peut-être, qu’à Recueillir chaque larme / Tombée sur le velours des peaux // La tristesse lissée / L’eau glacée des cuirs quand // Silence survenu / Le mot s’est déployé.

La question du regard, centrale dans ces textes de P. Alejandra, est aussi celle de la poésie et de son écriture, comme elle est celle tout autant des artistes, peintres ou photographes qui, à partir de la réalité, font de leur perception du monde un réel intérieur, plaçant le corps ému/émouvant au centre d’une rencontre dans laquelle « l’émotion fondamentale du monde » (B. Noël) informe une intercorporéité, qui pourrait être la « figure » la plus exacte de l’imaginaire. Cette question, P. Alejandra la pose sans discours, mais au plus près et au plus vrai de notre expérience sensible, nous redisant en quel territoire d’incertitude s’aventure tout acte de création. Question qui ne relève ici d’aucune intellectualité, mais opère la fusion de l’auteure de ces textes avec les objets de son écriture qui baignent dans le même « air » émouvant du monde : J’ai déposé la cendre / De tes yeux / Le cri / Le mot / Dans la boîte argentée / L’instant de l’écume / Qui mange le pied.

Michel Diaz, 27/12/2019