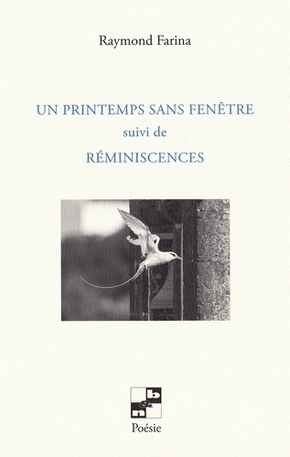

Un printemps sans fenêtre suivi de Réminiscences, Raymond Farina, Editions N&B 2022)

Article publié in ce blog (avril 2003) et in Diérèse (N° 87, juin 2023)

Ce dernier recueil de Raymond Farina, Un printemps sans fenêtre, suivi de Réminiscences, prolonge pour notre plus grand bonheur la longue réflexion, si patiemment conduite dans ses précédents ouvrages, au fil de l’œuvre du poète, sur son rapport au monde et à la nature, aux arbres et aux oiseaux, à la mémoire et à l’enfance, au temps qui nous soumet et à l’inéluctable fin.

Il n’est jamais gratuit, je crois, de mettre en parallèle les premiers mots d’un ouvrage et ceux par lesquels il s’achève. Ainsi commence celui-ci : Au seuil de mes quatre-vingts ans, / au fond de mon confinement… La tonalité du recueil nous est d’emblée donnée par ces vers qui ouvrent sa première partie, et l’esprit qui l’anime d’un bout à l’autre nous semble contenu dans les derniers vers de la deuxième qui appellent à renouveler ta surprise, / ton étonnement d’être en vie. A la lumière de ces vers, se révèle la cohérence thématique et architecturale d’un livre qui, évoquant sans s’y attarder, ce que pèse le poids de l’âge au seuil de la vieillesse, s’empresse de s’interroger sur ce qui convie le poète à appréhender le monde de manière plus apaisée, à faire alliance désormais / avec tous ceux dont les passions / s’aquarellent en vert et bleu, avec tous ceux qui n’ont jamais appris / que l’évangile des mésanges. Autrement dit à travailler toujours, encore, à tenir à distance l’angoisse de la mort en acceptant sa propre insignifiance de passant éphémère, et à chercher dans sa mémoire quelques pollens d’une sagesse / que sagement j’ai recueillis. Humble condition d’observateur de la beauté des choses de ce monde qui le situe « entre deux infinis », car observant l’arbre et l’oiseau, / en rêvant leur vie invisible / loin sous la terre, haut dans le ciel, il s’avère que tous les deux ont un empire / ou, mieux, peut-être, un Infini.

Sentiment (quasi pascalien) d’un Infini d’autant plus nécessaire et fertile à l’imaginaire poétique que le confinement, cette vacance insolite, cette époque étrange où le monde semble s’arrêter, théâtre de la première partie du recueil, impose que la porte reste fermée et la fenêtre aveugle, car dehors devient invivable. S’ouvrir au monde par les mots du poème : et c’est alors, suivant le vol filant d’une hirondelle, que le poète peut s’offrir une buissonnière. C’est aussi, pour au moins un temps se soustraire à l’atmosphère léthifère de ces jours pesants, de cette terre, / de ses tourments, de ses tourbières, que le poète s’en remet, dans la première série de poèmes, réunis sous le titre de Et le vert en mémoire, au souvenir de ces quelques arbres dont les images l’accompagnent depuis sa lointaine enfance marocaine. Et ce sera ce magnifique éloge au vieux figuier à bout de souffle, au grenadier, rouge incarné dans une fleur, à l’amandier, dévoré par des insectes d’Apocalypse, aux palmiers qu’on dirait des épouvantails, à l’olivier bardé de tant de cicatrices anciennes, mais encore aux cyprès, arbres visant l’azur, et au sapin à la trop grave géométrie.

Mais Raymond Farina rend aussi bien hommage aux forces vitales de la nature, à ce qui ressurgit au premier souffle du printemps, renaît, abonde et se transforme entre les mains de la vie toujours jaillissante, contenue même dans les pierres : N’impose pas un nom aux pierres / ni quelque parenté stellaire. / Ne cherche pas un sens en elle, / une langue d’avant Sumer. Car dans les pierres même, dit-il, se lovent les secrets du temps, s’y cachent maints murmures et lueurs possibles, / fines rafales cristallines, / éclairs dans leurs lointains intimes. Dans cette célébration des forces de la nature, si riche en mystérieuses fantaisies et autres facéties, le méchant virus même, sous la plume du poète, bénéficie de circonstances atténuantes puisque, ne cherchant qu’à se dupliquer, ce virus ne veut pas ma mort, chez lui, pas d’homicide volontaire. / Aucune intention de nuire. Et comme le souligne Sabine Dewulf, le poète invite même ce fameux « virus » à épargner les innocents pour s’occuper plutôt des tristes sires qui sont les marionnettes de la Terreur.

Cette conception panthéiste du monde, tournant résolument le dos à la philosophie cartésienne qui souhaitait que l’homme devienne le maître et possesseur de la nature, nourrie de philosophie préchrétienne et de poésie gréco-latine n’est pas sans rappeler non plus, comme héritage méditerranéen, nombre des pages de Virgile, de Giono ou du Camus de Noces et de L’Eté.

La musique des mots du poète, leurs vibrations passent au vert, et ci et là au gris doux de la nostalgie (Est-ce sur toi que tu pleures ?), ces fragments de paysage, ces recoins d’enfance, ces gestes et situations qui reviennent dans les poèmes, parfois avec beaucoup d’humour, témoigner de cette traversée nocturne dans les mots, de ce travail de terrassier et de carrier qu’est l’écriture poétique quand elle cherche à déboucher à l’air libre.

Et c’est cet air « plus libre » que le poète que le poète retrouve dans Réminiscences, la seconde partie du recueil où, de page en page, il convoque plus résolument l’enfance, ses paysages et ses personnages. L’enfance, malgré ses blessures et ses questions liées au père inconnu, comme lieu de l’intime, sanctuaire de la mémoire, « refuge immaculé qui préserve des saccages du monde », ainsi que l’écrit encore si justement S. Dewulf, commentant ces mots du poète : Contemporain de ce saccage, / témoin lointain et impuissant, / tu voudrais faire comme avant : faire la nuit comme un enfant // ou simplement fermer les yeux, / compter sur la magie du temps / qui sait assagir les colères, / écœurer du sang des barbares. Et Raymond Farina le justifie ainsi lui-même dans un entretien avec Régis Louchaert : « … parler de l’enfance est une façon de rejoindre le cœur de notre petit cosmos, ses présences essentielles qui surent apaiser pour nous le fracas du « monde-dehors », une façon aussi de renouer avec d’anciennes fascinations, quelques mythes familiers et ces timides hypothèses avec lesquelles on a tenté naïvement de démêler le mystère » (in Revue « Lieux d’être », n° 33, 2001-02).

Dans ces pages, les poèmes de Raymond Farina s’inscrivent pleinement dans la logique du vieillissement, le poète semblant tourner, l’une après l’autre, les feuillets de ses souvenirs, se pencher avec recul et apaisement vers son passé, s’attachant à figurer le rapport qui nous lie aux choses et qui nous en sépare, pour mieux nous inscrire dans leurs contingences et nous guérir de la confiance / en un monde faussement clair, / dont les contours sont trop précis / et l’harmonie trop rassurante.

C’est là affaire de poésie, affaire de rythme (ici, celui surtout de beaux octosyllabes) qui seul régénère et vivifie la langue : saisir en plein vol ce qui disparaît dans son apparaître, prendre la réelle mesure des choses. Alors la parole se génère et se déploie sur ses failles. Ce que l’on entend alors dans la poésie de Raymond Farina, écriture toute de concentration et d’abandon à la rêverie méditative, c’est la petite musique d’un sens qui file vers un horizon où vivre de plain-pied avec les choses et sa conscience d’être vivant, pleinement présent à soi-même, est la seule chose qui vaille, celle aussi de savoir, en tant qu’homme, comment se tenir debout. Le sens ici n’est pas explicatif et il ne nous sert à rien, c’est une des leçons de l’œuvre du poète, de vouloir faire main basse sur les choses et le monde, quand il s’agit plutôt de lancer des questions, / avec l’assentiment de l’arbre, / mes racines, mes radicelles, / à d’inconcevables distances, / au plus profond de son mystère.

Est-il nécessaire d’ajouter qu’il n’y a nulle complaisance dans la poésie de Raymond Farina ni aucun atermoiement sur lui-même, pourtant chargé de (ses) quatre-vingts ans et funambulant au fil du temps ? Ici jamais la parole ne s’attarde auprès d’elle-même, même dans ces moments où l’avenir / se dissout dans ta nostalgie, qu’il présume que tes) deux tempes savent / ce qu’il me reste encore de temps / pour faire des adieux discrets. Cette poésie, tout entière tournée vers la vie est tout entière offerte au monde, consciente de ce qu’y joue de drames, ce qui s’y trame de souffrances, mais désireuse seulement de nous offrir l’innocence de la beauté et cet instant où l’aube / vient soudain effacer / ton dernier cauchemar.

Aux yeux de Raymond Farina, il convient de mélanger l’univers et l’homme, et si nous sommes dans la nature, c’est sur la terre que nous existons, là où la langue labourée, remuée, aérée par le travail du poète se retourne contre ceux qui croient la posséder pour nous mieux asservir, quand il s’approche au plus près de ce qui lui échappe, conscient qu’il ne vient rien résoudre ni répondre à aucune question, mais juste célébrer le règne du vivant.

Michel Diaz, 21/03/2023