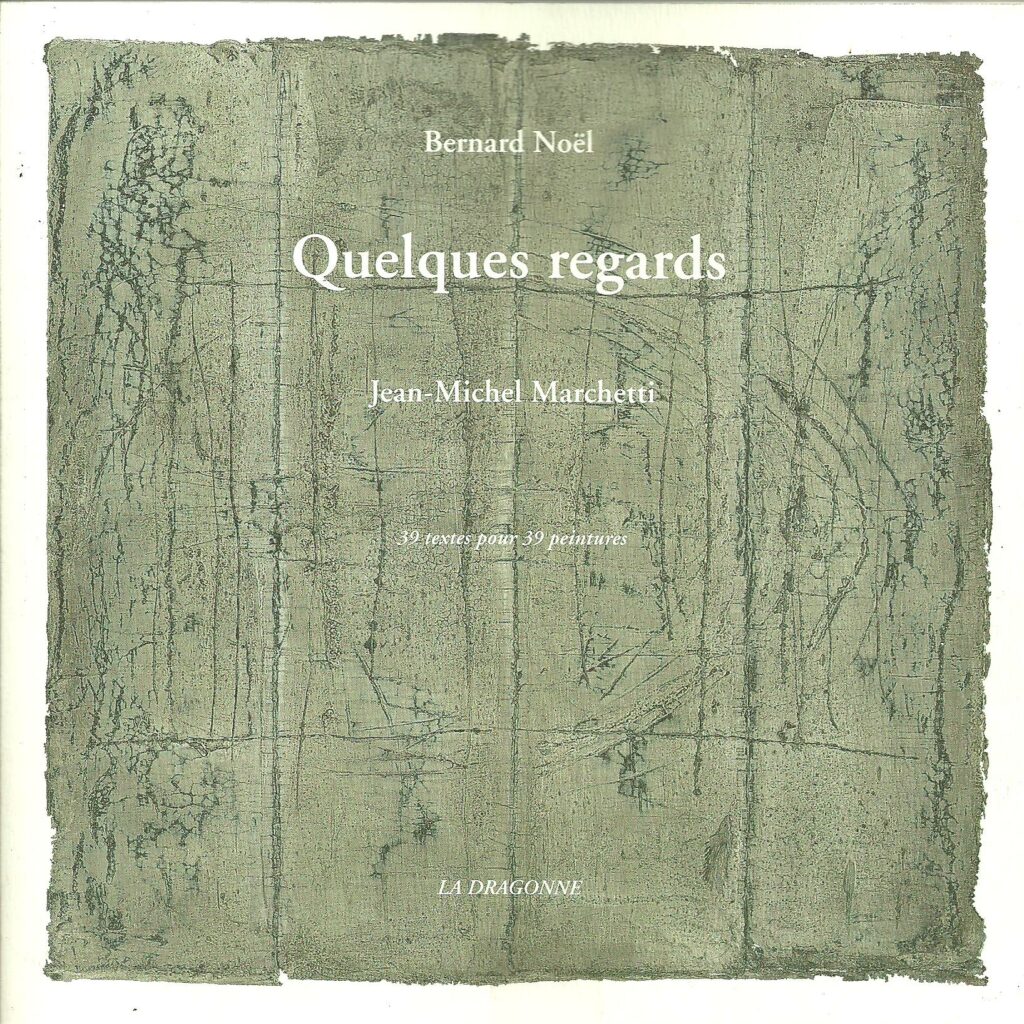

QUELQUES REGARDS

Bernard Noël – Jean-Michel Marchetti

39 textes pour 39 peintures

Editions La Dragonne (2016)

Chronique publiée dans Diérèse N° 79, été-automne 2020

Ce livre, dans lequel Bernard Noël pose « quelques regards » sur des peintures de l’artiste Jean-Michel Marchetti, s’inscrit dans la même démarche de réflexion que le poète conduit depuis déjà longtemps, cet incessant travail sur le regard dont on peut suivre le déroulement depuis les premiers textes du Journal du regard, commencé en 1970, et poursuivi dans d’autres livres au cours des décennies suivantes. La présentation de l’ouvrage, publié par les éditions P.O.L. en 1988, disait en résumé : « Entre la réalité et nos yeux, toujours du vocabulaire s’interpose : nous croyons voir mais ne faisons que lire. D’ailleurs, le regard en lui-même n’est pas cet instrument d’information et de constat qu’il nous semble : il n’est pas qu’un aller et retour, c’est un espace, un espace sensible qui s’emplit du sentiment du toucher visuel ». Dans les pages du même ouvrage, B. Noël notait, dès 1972 : Les choses sont-elles sous les mots ? Qu’y feraient-elles ? Inutile de les chercher sous leur image : elles n’y sont pas non plus. Mais alors où est la réalité ? / Et qu’est-ce qu’un lieu ? / Qu’est-ce qu’un regard ?

Souvenons-nous que dans les textes qui constituent ce Journal du regard, la peinture est souvent présente et cette question toujours relancée : « Que voit-on quand on voit ? Qu’est-ce que le regard ? Qu’est-ce que le visible ? ». Et, en effet, qu’est-il en vérité ? La réalité, écrit B. Noël dans Quelques regards, n’a jamais été envisagée comme un rideau : elle est devenue ce voile depuis que l’on situe sa nature véritable du côté des cellules et des atomes. Conséquence, alors que l’ancienne réalité crevait les yeux, la nouvelle leur échappe. Du coup, l’invisible est partout, tantôt comme une menace, tantôt comme une promesse.

L’ouvrage dont il est question ici, publié, lui, en 2016, prolonge ce questionnement en s’appuyant sur les travaux de J.-M. Marchetti pour y traquer les traces de ce cheminement qui toujours introduit le regardeur d’une œuvre à une expérience intérieure. On y retrouve, dans une prose sobre et dépouillée, plus que jamais réduite à l’essentiel des mots (comme en prise directe avec ce que les yeux regardent et cette hésitation, tremblement de son sens au verso de la vue), cette voix qui, dès 1958, dans le livre, Extraits du corps, s’imposait avec toute la charge mentale et physique d’une écriture qui voulait traduire la corporéité, dans le plus simple apparat de notre présence au monde.

Cette réflexion qui s’attache à la question du regard rejoint donc celle de l’image, de la vision, de la peinture, de l’écriture, du geste et de la pensée, et encore de la réalité de ce que les yeux voient. Dans son approche des travaux de J.-M. Marchetti, B. Noël repose les jalons de sa longue et profonde recherche, révèle les contradictions, s’interrogeant sur les rapports qu’entretient notre regard avec le monde, évoquant celui-ci comme cet espace médian entre nous et ce monde, comme on pourrait le dire de la peau. Mais toujours, écrit B. Noël, au contact du réel visible et indéchiffrable que sont les images du peintre, le regard refuse de se décourager, interroge la surface (de ces images), les taches, les éclats blancs, les différences d’épaisseur, puis il reprend du recul pour revoir ce qu’il a vu d’abord et repasser les raisons qui l’incitent à l’attente. Le regard, paroi de l’extérieur et de l’intérieur, et l’image qu’il voit comme signe et corps à la fois ; l’image qui, pour se comprendre, appelle un voir et un savoir, et le regard qui voit l’évidence et qui lit ce qu’il voit. Ainsi, écrit B. Noël, Chacun pense qu’il voit la même chose que son voisin. Le doute vient quand on exprime sa vision en mettant des mots dessus et que ledit voisin emploie des mots différents. Et il ajoute, un peu plus loin : Chacun sait que le monde commence quand on le regarde mais qui assiste alors à une naissance ?

Regarder en regardant mieux serait donc assister inlassablement à la scène de ses origines ? Pour répondre à cette question, il nous suffit de constater, lisant ces textes comme ceux qui les ont précédés, que sa poésie revisite constamment cette scène qui est celle de la naissance d’un langage de nature enraciné dans le corps, et que cette persévérante attention à la question de la « voyance » – celle de la lignée de Rimbaud ou même de Michaux – s’occupe chez B. Noël de l’espace où elle s’origine, c’est-à-dire le corps et l’œil. Les peintures de J.-M. Marchetti lui sont l’occasion de nous le rappeler : Quand les yeux ne savent pas ce qu’ils voient, ils commencent à regarder. Dès lors, leur attention s’excite ou, brusquement, se décourage. La vision est ainsi liée à une obstination : c’est elle qui donne conscience de l’ampleur du visible et qu’il tremble, là-bas, comme un horizon incertain. Mais le travail du regard, confronté au visible, est une épreuve de tout l’être confronté aussi à la solitude de son paysage intérieur, puisque le regard découvre alors que sa position, toujours devant, crée constamment de la façade et que celle-ci, forcément, cache un arrière.

Dans ce livre, les peintures de J.-M. Marchetti s’offrent au feu de cette réflexion. Elles s’y offrent, à découvert, et sans aucun repli possible, puisque B. Noël les place « dos au mur » et les questionne, ne leur laissant aucune chance de nous émouvoir par quelque habileté du savoir-faire, n’y décelant aucune complaisance picturale ou facilité d’émotion. En effet, le travail de ce peintre est de ceux qui ne trichent pas avec celui qui le regarde. Il est celui d’un artiste dont la maîtrise d’expression l’autorise à user des formes, couleurs, matériaux, instruments, et de leur mise en œuvre, avec une savante radicalité où le regard se trouve mis à nu et sommé de se confronter à l’objet qu’il regarde et qui, d’abord, ici, oppose résistance. Ces images ne s’offrent à aucune saisie de leur sens (sinon celui de l’immédiateté d’une lecture balbutiante qui cherche des repères), mais échappant toujours à ce que nous propose ordinairement notre vocabulaire visuel, elles ne peuvent que déranger gravement l’ordre du monde. C’est pourquoi B. Noël écrit, un peu plus loin: Imaginez un terrain que personne, jamais, n’aurait regardé : un terrain qui, tout à coup, vous apparaîtrait. Vous en parcourriez la surface, vous remarqueriez sur elle des accidents, des traces, des formes, des suggestions. (…) Plus tard, vous finiriez par comprendre que ce territoire se moque de vos considérations car il n’a pas besoin d’elles pour exister, qu’il est là, simplement là, dans le pur plaisir d’exister.

Aussi, nous demande-t-il, pourquoi faut-il qu’une chose ait une identité bien définie ou que, tout au contraire, elle défie les identités sous lesquelles on voudrait la réduire à n’être que ce qu’elle semble être ? Le plaisir qu’elle nous procure ou non devrait suffire. Et il ajoute, ailleurs : il émane de cette surface un tel équilibre que me voilà réconcilié. Mais avec qui sinon avec moi-même ? Et il nous dit cela encore : Et zut, je vois ce que je vois et tant pis si la tête est jalouse de mon plaisir indépendant !

En effet, le poète ne boude en rien le plaisir esthétique et émotionnel que ces peintures lui procurent, un plaisir pur, non provoqué, comme nous l’avons dit plus haut, par quelque volonté du peintre de plaire ou d’émouvoir, mais déclenché dans le regard par ces lignes, formes et accidents, leur agencement dans l’espace. Mais il est tout autant plaisant pour le regard, écrit-il, de se laisser aller vers ce flou propice à quelque apparition, et de rester là-devant son attente. (…) Est-ce l’immobilité qui crée l’impression qu’un événement est imminent ?

Et quelles raisons peuvent inciter le regard à l’attente ? Sinon aussi, mais principalement, ce mystère du sens que ces images ouvrent en silence vers cet « horizon incertain », lieu d’une corporéité, réceptacle des émotions, ou lieu d’une pensée privée de mots où B. Noël situe le territoire de l’imprévisible et soudaine « révélation » : C’est une image du fond de l’œil : elle est venue de cette région où s’accumule une réserve que le regard, tout entier au présent, n’a jamais vue. Derrière le regard, il y a aussi l’équivalent de la bouche d’ombre : le geste du peintre, et lui seul, en tire parfois des restes visuels dont nul ne reconnaît la vraie nature. (…) Fixez-la un instant, juste le temps de sentir en elle l’ouverture et l’inconnu au-delà. Et on lit, dans un autre texte, ces lignes : La vie changerait si l’on avait conscience que la vue s’accompagne toujours d’une expérience intérieure. Nous empruntions nos mots, « expérience intérieure », à cette phrase, au début de notre chronique. Mots on ne peut plus connotés pour qui fréquente la littérature, réutilisés ici par B. Noël, et quoi d’étonnant à les trouver ici, dans cet ouvrage, quand on connaît la cohérence de la ligne directrice qui conduit l’œuvre de l’auteur depuis ses premiers textes ? En effet, et sans trop nous écarter de notre propos, il est seulement bon de rappeler que l’héritage culturel de B. Noël porte les noms de Blanchot, de Lévinas ou de Bataille. Et qu’à L’expérience intérieure de ce dernier, le poète souhaitait, pour sa part, répondre avec L’expérience extérieure, une version extériorisée de « l’extase profane » bataillienne. Mais dans ces mots repris par le poète, il nous faut d’abord voir le glissement de leur sens originel puisque, dans son approche des images du peintre (comme au demeurant dans le reste de son œuvre), sa réflexion se noue plus volontiers à une conscience voyante et à une métaphysique expérimentale qu’aux forces pures de l’inconscient. Plus justement, dans l’acte de perception « connaissante » qui conduit son regard et sa réflexion à propos des peintures de J.-M. Marchetti, on observe ce fonctionnement consistant en une ouverture du sensible visible à l’invisible où vient s’impliquer le langage, et c’est l’opération d’une parole qui a lieu, dans le corps de celui qui regarde, entre l’optique et le mental. Henri Meschonnic ne disait pas autre chose quand il écrivait : « Voir, non, seulement ni même vraiment ce qu’il y a à voir, mais voir le voir, c’est une poétique ». Et B. Noël de nous le dire, en d’autres mots : Qu’est-ce qui est là ? Une présence est sensible et pourtant il n’y a rien à voir sauf l’acte de voir que reflète cette surface. Mais cet acte contient un trajet et dès qu’il en est conscient, c’est tout son espace interne qu’il perçoit tout en contemplant cette surface devenue spacieuse. (…) Le trajet du regard y détermine une bulle qui, née contre nos yeux, intègre en elle l’étendue grise que le peintre a créée pour sa révélation.

La peinture et le dessin sont donc pour B. Noël, qui nous le montre encore ici en auscultant, comme à voix retenue, les travaux de J.-M. Marchetti, les lieux où s’exprime idéalement la langue du corps. Dans cet ouvrage, les auteurs, artiste et poète, s’accordent à nous montrer que l’œuvre n’est jamais réductible à une surface mais que, transgressant les apparences, elle s’ouvre sur un espace paradoxal constitué par la vibration émotionnelle qui se propage de la « peau » vibrante du tableau à la rétine de celui qui le contemple. Nous retiendrons encore, comme l’écrit Claude Fintz à propos de l’intérêt que B. Noël nourrit depuis toujours pour la peinture, que « le tableau en effet est cet objet énigmatique et « utopique », posé entre « réalité » et « mentalité », résultat d’une hybridation et reliant, par un lien charnel, l’artiste et les contemplateurs de son œuvre ».

Michel Diaz, 31/01/2020